車両管理・リアルタイム動態管理サービス 紹介資料

車両管理・リアルタイム動態管理サービス「MIMAMO DRIVE」の機能と活用事例を紹介

記録の不正が心配

手書きの記録や管理が大変

検査の実施漏れが心配

が

そんな困り事や悩みを

が

そんな困り事や悩みを

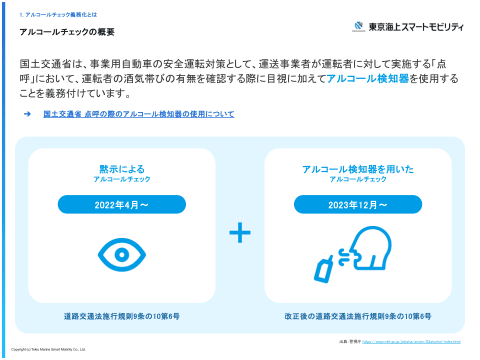

道路交通法施行規則の改正により、これまで義務化されていなかった白ナンバーの車両を一定台数以上使用する事業者にも、2022年4月と2023年12月の2段階で、アルコールチェックの実施・記録の保存が義務化されました。

アルコールチェック管理は、飲酒運転防止と安全運転管理において非常に重要な役割を果たします。

事業者は法令遵守の観点から正しく確実に実施する必要があります。そして、従業員の健康と安全を守り、企業の社会的責任を果たすためにも、アルコールチェック管理は欠かせない取り組みです。

事業者が法令を順守し安全運転管理を強化するため、弁護士監修の元、アルコールチェックの対象企業や必要な対応ステップについて詳しく解説します。

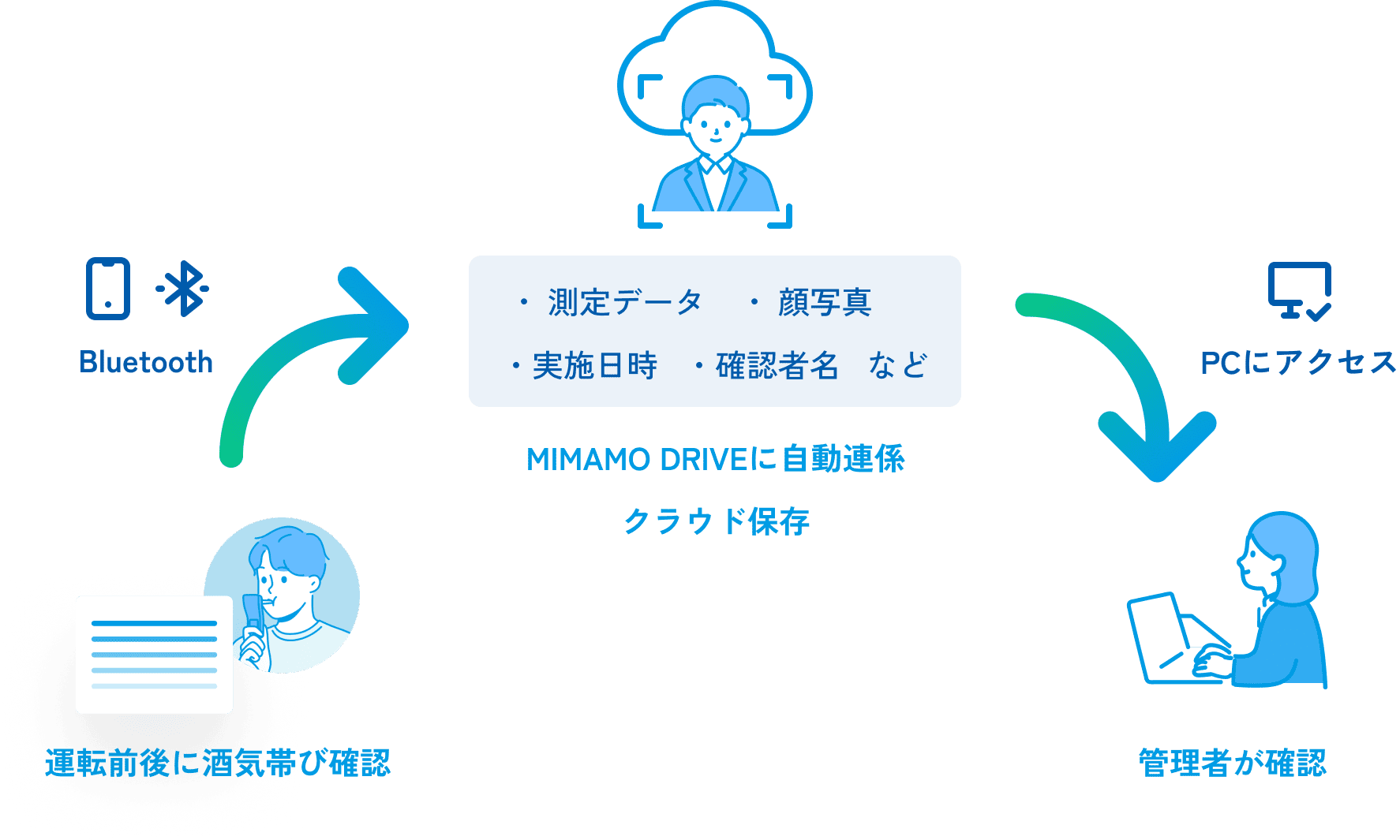

アルコール検知器と連携オプションを契約していただくと、アルコール検知器で測定した際の記録をスマートフォンアプリにBluetooth連携できるようになり、記録の送信が簡単に行えます。

アルコール検知器とスマートフォンアプリのBluetooth連携により測定結果の不正や誤入力を防止できます。

また、測定と同時に顔写真を撮影し、その画像を記録として保存するのでなりすまし防止にも効果的です。

送信されたアルコールチェック記録はクラウドで安全に保存されるため、手運用では大変な毎日の記録簿作成が不要となります。

その他オプション対応のアルコール検知器は Bluetooth連携対応アルコール検知器一覧 からご確認ください。

車両管理・リアルタイム動態管理サービス 紹介資料

車両管理・リアルタイム動態管理サービス「MIMAMO DRIVE」の機能と活用事例を紹介

【Excel】アルコールチェック記録簿テンプレート

法令で定められた8項目をすべて満たしたアルコールチェック記録簿のExcelテンプレートです。1つのシートに運転前と運転後の両方を記録することができ、記録できる項目は『運転者氏名』『確認者氏名』『車両番号等』『確認日時』『確認方法』『確認結果』『指示事項・その他必要事項』といった項目が記録できます。

【オプション機能】アルコール検知器と連携 紹介資料

アルコール検知器と連携するオプション機能は、アルコールチェック記録の改ざんや実施漏れの防止に効果的です。また、アルコールチェック実施状況の管理等がより効率的になります。

アルコールチェック義務化対応ハンドブック

アルコールチェックの対象企業や必要なステップについて詳しく解説!

2024年法改正で厳罰化!自転車の飲酒運転は違反?罰則・罰金・免許への影響を徹底解説

自転車でも飲酒運転は違法?2024年法改正で厳罰化された酒気帯び運転の罰則・罰金・免許への影響を解説。

アルコールチェッカーの使用義務化を解説!よくある疑問や選び方も紹介

2023年12月から実施された白ナンバーを使用する条件に当てはまる企業にアルコールチェッカーの使用が義務化されています。この記事では、アルコールチェッカーの使用義務化の対象企業やアルコールチェッカーに関するよくある質問、アルコールチェッカーの選び方や誤検知を避けるポイントまで詳しく解説。

アルコールチェックの数値はどれくらいでアウト?正しい見方と判断基準を徹底解説

運転OKな数値は?アルコールチェックの基準や検査結果の見方、管理ツールまでわかりやすく解説します。

レンタカーに乗るときもアルコールチェックは必要?状況別に対象を解説します!

2022年4月1日から白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されました。車を業務利用する場合、社用車・自家用車共にアルコールチェックは義務づけられていますが、レンタカーの場合は必要なのでしょうか?アルコールチェックが必要な状況別に解説します。

アルコールチェック記録簿の記入例と記録、管理を簡易化する方法

アルコールチェック記録簿には、法定の項目を記載の上、1年間の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェック記録簿の記入例と、作成の流れ、管理を簡易化する方法について紹介します。

飲酒運転とは?酒気帯び運転・酒酔い運転の危険性や罰則・行政処分を徹底解説【弁護士監修】

飲酒運転とは、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為のこと。運転時の判断能力が低下し、重大な事故につながるため、厳しい罰則が設けられています。本記事では、飲酒運転における「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義や交通事故の発生状況、罰則や行政処分、違反となるお酒の目安を紹介します。アルコールチェックの義務化についても解説しますので、自社で飲酒運転を防止する際の参考にしてください。

【早見表】アルコールが体から抜ける時間は?酒類ごとの目安から飲酒運転の罰則まで

2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車しか使用しない企業であっても、所定の要件を満たす事業所へのアルコールチェックが義務化されています。従業員の飲酒運転を防ぐため、「アルコールが体から抜けるまでの時間」や「運転に与える影響」を知っておきたい運行管理者や安全運転管理者等もいるのではないでしょうか。今回は、アルコールが体から抜けるまでの時間を紹介するとともに、飲酒運転に対する罰則・行政処分やよくある疑問についても解説します。

アルコールチェッカーの仕組みを徹底解説!センサーの違いと測定のポイント

アルコールチェッカーの仕組みを徹底解説!半導体式・電気化学式(燃料電池式)の違いや3つの測定方式、選び方、正確な測定のポイントを詳しくご紹介します。企業のアルコールチェック業務に必須のアルコールチェッカーについて知り、適切な機器を選びましょう。

アルコールチェックをごまかす不正行為とは?正しいチェック方法や企業の防止策を解説

飲酒運転による事故が社会問題となる中、2023年12月より、運転者に対するアルコールチェッカーを使ったアルコールチェックが義務化となりました。企業には正確な飲酒検査が求められるものの、従業員がアルコールチェックをごまかすために不正行為を行うということも考えられるでしょう。そこで本記事では、アルコールチェックの重要性や不正行為、適切なチェック方法や企業の不正防止策について解説します。

自家用車でもアルコールチェック義務化の対象になる?対象車や条件を状況別に解説【弁護士監修】

2022年4月以降、白・黄ナンバーの自家用車も安全運転管理者の選任条件に該当する企業は、アルコールチェックが義務化されることになりました。この記事では、安全運転管理者を選任する条件や、アルコールチェックが必須ではない状況について紹介しています。

ノンアルコール飲料(ビール)なら飲酒運転にならない?微量にアルコールを含む場合も【弁護士監修】

ノンアルコールビールを飲んで運転しても大丈夫?「ノンアルコール」には、法律上の定義や広告表示上の規則など様々な定義が存在します。正しく理解し、知らないうちに飲酒運転にならないように、ノンアルコール飲料の定義や見分ける方法を解説します。

直行直帰時のアルコールチェックは必要?義務化のポイントとスムーズな運用方法を解説【弁護士監修】

2022年4月から施行された改正道路交通法により、一定台数以上の社用車を使用する事業者に対するアルコールチェックが義務化されました。しかし、直行直帰の場合は対面での確認が難しく、どのように実施すれば良いのか悩む安全運転管理者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、直行直帰時のアルコールチェックの必要性や、スムーズな運用方法、怠った場合の罰則などについて解説します。

アルコールチェッカーの正しい使い方と企業に合った選び方を解説!

現在は緑ナンバーに加えて、一定台数以上の白ナンバーの社用車を持つ事業者にもアルコールチェッカーを用いたチェックの実施と保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェッカーの正しい使い方と選び方、メンテナンスについて紹介しています。

飲酒していないのにアルコールチェッカーが反応する原因は?対応策も徹底解説します!

飲酒運転による事故を防ぐため、2023年12月からアルコールチェッカーを使用したアルコールチェックが義務化となった。そんな中、お酒を飲んでいなくてもアルコールチェッカーが反応するケースも報告されているが、アルコールチェッカーの誤検知はなぜ起こるのだろうか。今回は、アルコールチェッカーが誤検知する原因や対策について、詳しく解説します。

酒気帯び運転の基準値・処分・罰則を詳しく解説!酒酔い運転との違いとは?【弁護士監修】

飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めるため、絶対にしてはいけない行為です。飲酒運転をした場合、法律による厳しい処分や罰則を受ける可能性があります。本記事では、酒気帯び運転の基準値や処分・罰則のほか、酒酔い運転との違いについて解説します。

アルコールチェック記録簿の基本とテンプレート紹介

アルコールチェック記録簿は、法定の項目を記載の上、1年間の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェック義務化の内容と背景、その重要性とアルコールチェック記録簿の作成方法、テンプレートを紹介しています。

アルコールチェック義務化の対応方法と実施のポイント【弁護士監修】

道路交通法施行規則が改正され、現在は緑ナンバーだけでなく、一定台数以上の白ナンバーの社用車を持つ事業者にも安全運転管理者の選任とアルコールチェックの実施と記録の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェックが義務となる事業者と対応方法、実施のポイントについて紹介しています。

すぐ分かるパンフレット

MIMAMO DRIVE紹介資料(無料)MIMAMO DRIVEに関するご相談がございましたら、お気軽にこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください

MIMAMO DRIVE事務局(専用ヘルプデスク)

0120-546-033

午前9時30分〜午後6時(土日祝日、年末年始を除く)