2022年4月の道路交通法改正により、アルコールチェックの義務化対象が拡大されました。改正に伴い、「レンタカーを業務で使用する場合はどうなるのか」という疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、レンタカーのアルコールチェックが必要となる具体的な場面や実施方法、記録の管理方法までを詳しく解説します。企業の安全運転管理者や実務担当者の方々は、ぜひ参考にしてください。

アルコールチェックの義務化とは

2022年の道路交通法改正により、トラックやタクシーなどの「緑ナンバー」事業者にのみ課せられていたアルコールチェックの義務化対象が拡大されました。この改正により、社用車や営業車などの「白ナンバー(注1)」車両を一定台数以上使用する企業も、安全運転管理者を選任し、従業員の飲酒運転防止に向けた取り組みを強化することが求められています。

注1:緑ナンバーの車両以外の、自家用車や社用車として利用される自動車に取り付けられる、白地に緑の文字のナンバープレートのこと。なお、黄色ナンバーの軽自動車もここでいう白ナンバーに含まれます。

アルコールチェック義務化の対象企業

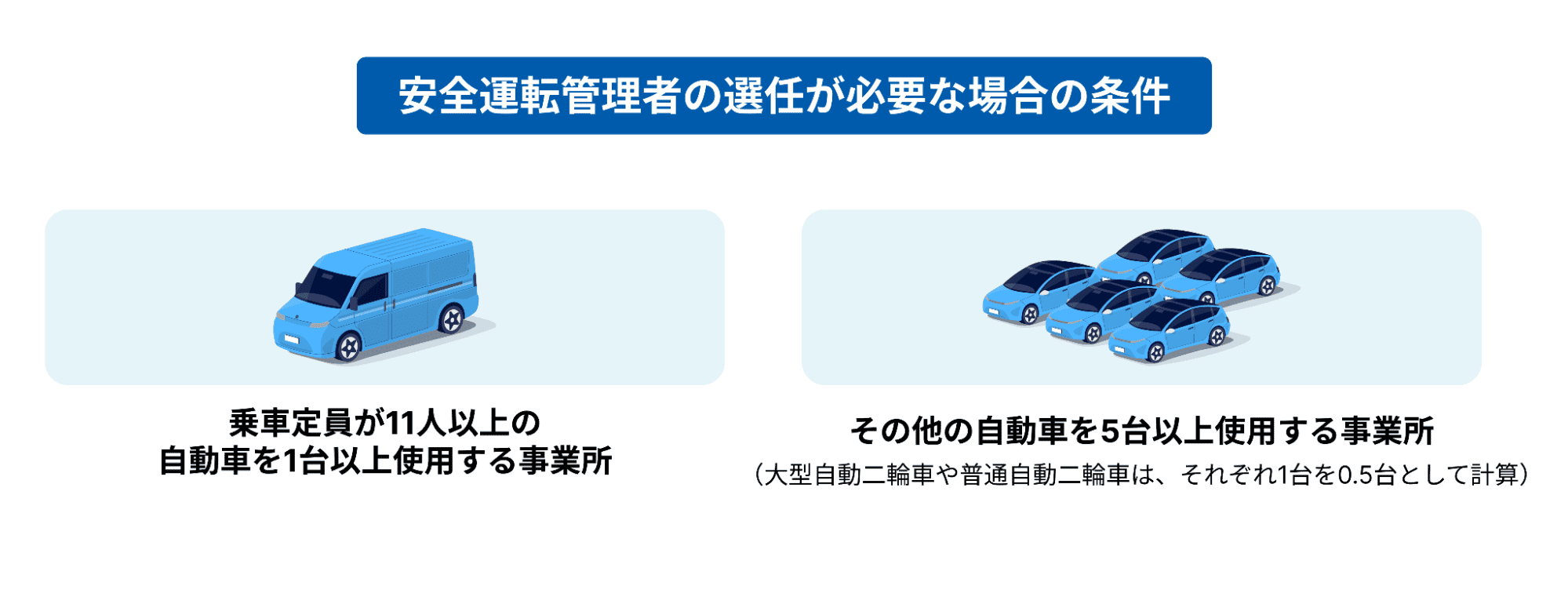

道路交通法施行規則に基づき、安全運転管理者の選任が必要な企業は、アルコールチェックの実施対象です。具体的には、以下の条件に該当する事業者を指します。

- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用する事業所

- その他の自動車を5台以上使用する事業所(大型自動二輪車や普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算)

安全運転管理者とは?選任が必要な場合と主な業務【弁護士監修】

安全運転管理者とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所において車が安全に使用されるために管理、指導する人を指します。この記事では、安全運転管理者の選任基準と主な業務、副安全運転管理者の必要性、選任手続きや罰則について詳しく解説。法定講習の重要性も紹介します。

対象事業者の安全運転管理者は、日々の点呼時におけるアルコールチェックの実施と記録の管理が求められます。安全運転管理者の選任が不要な企業の場合、アルコールチェックは「義務」ではありません。

しかし、飲酒運転は重大な犯罪です。業務中の運転者が飲酒運転を起こすと、企業の社会的失墜は避けられないため、自主的にアルコールチェックを行うことが推奨されます。

アルコールチェック未実施の際の罰則

アルコールチェック未実施の際には、安全運転管理者の義務を怠っているとみなされ、公安委員会から解任命令や是正措置命令が下されることがあります。

解任命令に従わなかったり、再度選任したりすると「解任命令違反」とみなされ、50万円以下の罰金が科せられます。

是正措置命令が下されたときは、改善要求を満たす対策を講じることが必須です。是正命令を無視したり、改善事項を満たさなかったりした場合も50万円以下の罰金が科せられる可能性があるでしょう。

なお、実際に従業員が飲酒運転を行った場合は、運転者本人への罰則として、酒酔い運転では5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転では3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。加えて、車両提供者や同乗者にも罰則が科されることも考えられます。

飲酒運転とは?酒気帯び運転・酒酔い運転の危険性や罰則・行政処分を徹底解説【弁護士監修】

飲酒運転とは、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為のこと。運転時の判断能力が低下し、重大な事故につながるため、厳しい罰則が設けられています。本記事では、飲酒運転における「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義や交通事故の発生状況、罰則や行政処分、違反となるお酒の目安を紹介します。アルコールチェックの義務化についても解説しますので、自社で飲酒運転を防止する際の参考にしてください。

飲酒運転を防止するためにも、企業はアルコールチェックの確実な実施と記録の保存、さらにはデジタル化やシステム導入による効率的な管理体制の構築を進めることが重要です。このような取り組みは、従業員の安全確保と企業としての社会的責任を果たす上で重要な役割を果たします。

レンタカーのアルコールチェックが必要になる状況は

社有車、レンタカー、持ち込みのマイカーに関わらず、業務を行う車両は全てアルコール検査と記録 の対象となります。ここからは、レンタカーのアルコールチェックが必要になる状況を解説します。

継続的にレンタカーを借りて業務に利用する場合

業務でレンタカーを長期的に使用する場合は、社有車と同様にアルコールチェックが必要です。近年普及が進んでいるカーリースやカーシェアリングでも同様の扱いになります。

継続的に使用するレンタカーは事業所が管理する車両として扱われるため、安全運転管理者による日々のアルコールチェックと記録の保存が必要となります。

レンタカーで直行直帰をする場合

直行直帰の業務でレンタカーを使用する場合も、アルコールチェックは必要です。

運転者の酒気帯び確認は対面での実施が原則となりますが、直行直帰の場合は、これに準ずる方法で実施することができます。

電話やテレビ通話など、直接対話できる手段で、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法が含まれます。

直行直帰時のアルコールチェックは必要?義務化のポイントとスムーズな運用方法を解説【弁護士監修】

2022年4月から施行された改正道路交通法により、一定台数以上の社用車を使用する事業者に対するアルコールチェックが義務化されました。しかし、直行直帰の場合は対面での確認が難しく、どのように実施すれば良いのか悩む安全運転管理者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、直行直帰時のアルコールチェックの必要性や、スムーズな運用方法、怠った場合の罰則などについて解説します。

突発的にレンタカーを利用する場合

出張などで突発的にレンタカーを利用する場合は、例外的にアルコールチェックが不要とされています。一時的な使用の場合、その車両が事業所の管理下にないとみなされるためです。(京都府ホームページ:アルコールチェックに関するQ&A)

ただし、酒気帯び確認の対象外であっても、当然、酒気を帯びての運転は厳禁です。したがって、突発的なレンタカー利用であっても、自主的なアルコールチェックの実施がおすすめです。

【Excel】法令で定められた8項目をすべて満たしたアルコールチェック記録簿テンプレート

レンタカーを業務中に使用する際の注意点

レンタカーを業務で使用する際は、アルコールチェックの実施だけでなく、さまざまな側面での適切な管理と対策が必要です。特に、事故発生時の対応や機器の準備について、事前に明確なルールを定めておくことが重要です。

事故が発生した場合トラブルが発生するおそれがある

業務中のレンタカー使用には、さまざまなトラブルが発生するリスクがあります。たとえば、レンタカーを運転中に事故が発生する可能性はゼロではありません。

そのため、事故が発生した場合の責任範囲や補償について、事前の取り決めが必要です。具体的には、車両の修理費用や物損に対する補償、対人事故の場合の賠償責任、従業員の労災適用などです。これらの問題について社員と会社の間で見解の相違が生じると、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

トラブルを避けるためにも、レンタカーを業務で使用する場合は、事前に事故発生時の対応手順や費用負担の範囲について明確な取り決めを行っておきましょう。

アルコールチェッカーの事前準備が必要

レンタカーであっても業務目的で車両を使用する場合には、自社でアルコールチェックを実施する必要があります。

一方でレンタカー事業者は、利用者に対するアルコールチェックの実施義務を負っていません。アルコールチェッカーの貸し出しもしていないのが一般的です。そのため、レンタカーの業務使用を想定している企業は、アルコールチェッカーの準備や運用ルールの策定など、自社独自の管理体制を確立する必要があります。

アルコールチェックの基本的な流れ

マイカー、社用車、レンタカーなど、業務で使用する全ての車両において、以下の手順でアルコールチェックを実施する必要があります。なお、アルコール検知器は、国家公安委員会が定める要件を満たすものを使用しましょう。

【業務開始時】

- 安全運転管理者が運転者の顔色や匂いを目視で確認

- 安全運転管理者がアルコール検知器を用いて測定を実施

- 運転者が測定結果を記録簿に記入

【業務終了時】

- 安全運転管理者が運転者の状態を確認

- 安全運転管理者がアルコール検知器を用いて測定を実施

- 運転者が測定結果を記録簿に記入

- 安全運転管理者に記録簿を提出

- 安全運転管理者が記録内容を確認し、必要に応じて修正を依頼

なお、測定結果の記録は1年間の保管が必要です。

安全運転管理者が不在の場合は代理が確認

安全運転管理者が休暇や出張などで不在の場合でも、アルコールチェックを中断することはできません。その場合は、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助する者が代理でチェックを実施します。

ただし、代理者が運転者の酒気帯びを確認した場合は、速やかに安全運転管理者に報告し、適切な対応を取る必要があります。代理者が実施する場合でも、最終的な責任は安全運転管理者にあることを忘れてはいけません。

安全運転管理者が対面で確認できない場合

運転者の酒気帯び確認は対面での実施が原則となりますが、直行直帰やリモートワークなど、対面での実施が困難な場合は、これに準ずる方法で実施することができます。

この場合、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、ビデオ通話や電話、業務用無線などを活用して顔色や声の調子を確認しましょう。その際、アルコール検知器の測定結果を数値で報告させたり、数値が表示された検知器の写真を送付させたりするなど、客観的な証拠を残すことが重要です。なお、メールやチャットなど、直接対話を伴わない手段だけでの確認は認められていません。

このように、状況に応じて適切な確認方法を選択することで、どのような場合でも確実なアルコールチェックを実施することが可能です。

アルコールチェック記録簿の基本項目

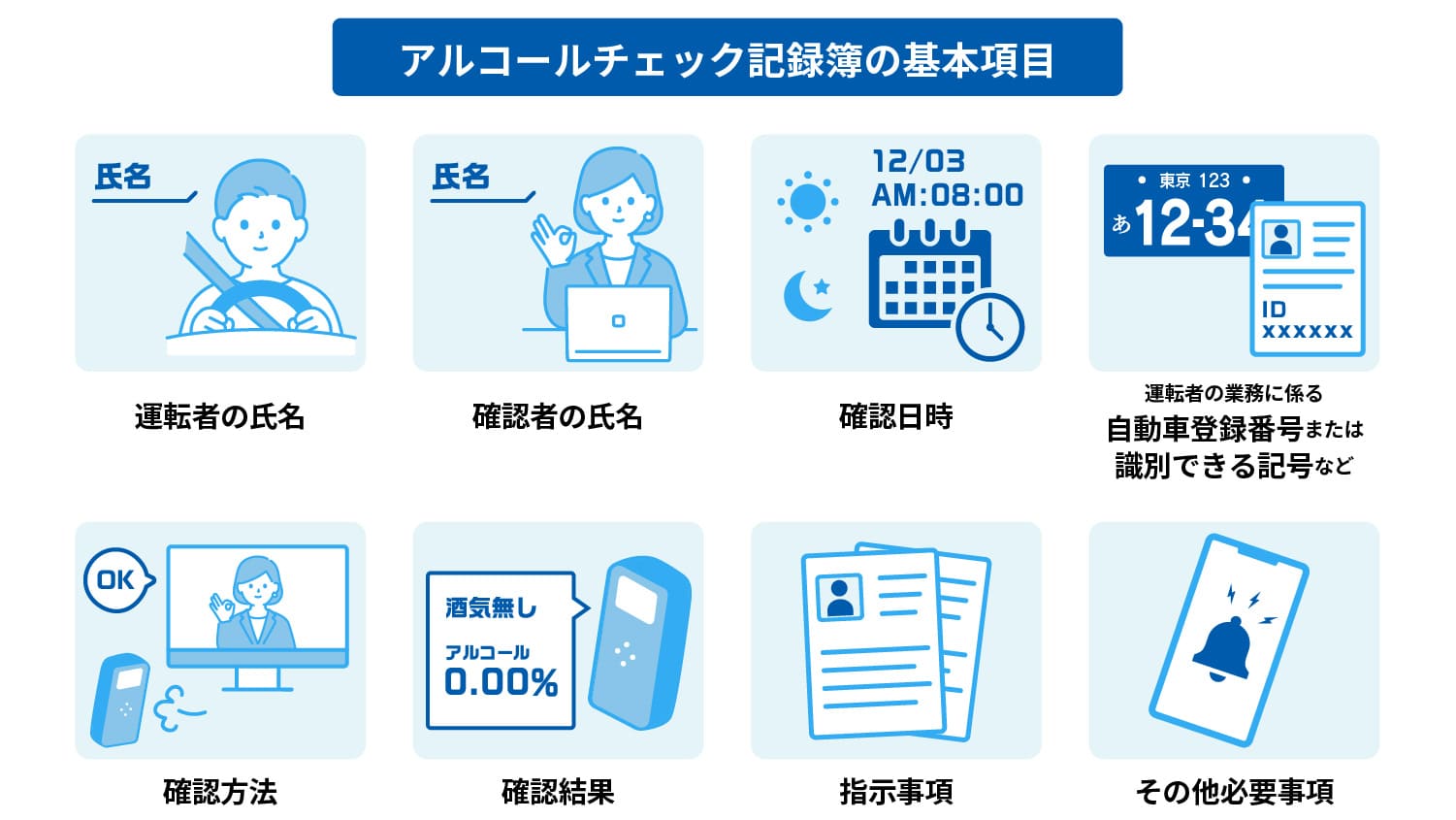

アルコールチェック記録簿に記載する基本項目は、以下のとおりです。

| 運転者の氏名 | 実際にアルコールチェックを実施した運転者の氏名を記入 |

|---|---|

| 確認者の氏名 | アルコールチェックを実施し、記録に立ち会った安全運転管理者、もしくは副安全運転管理者の氏名を記入 |

| 確認日時 | アルコールチェックの実施した日付、時間、曜日を記入 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号など 運転者が利用する車両ナンバーや社内で識別できる車ナンバーなど、車両が特定できる情報を記入 |

| 確認方法(対面でない場合は具体的方法等) | アルコール検知器の有無、対面か非対面、非対面の場合は「スマホでテレビ電話」など具体的な方法を記入 確認結果(酒気帯びの有無) 酒気帯びの有無の確認結果、検知器の数値などを記入 |

| 指示事項 | 測定結果以外の寝不足や体調不良など、安全運転に関する指示事項を記入 |

| その他必要事項 | 上記以外の注意事項や連絡事項を記入 |

上記項目の記載は必須です。確実なチェック実施のためにも、安全運転管理者は記載すべき項目の周知を徹底する必要があります。

MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

アルコールチェックの記録にMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

業務目的で車両を使用する場合は、レンタカーでもアルコールチェックが必要です。出張などでの突発的なレンタカー使用は例外的に不要とされていますが、飲酒運転を防止するためにもアルコールチェックを実施するのが望ましいでしょう。なお、直行直帰でのレンタカー使用時は、ビデオ通話などを活用した遠隔での確認が認められています。

アルコールチェックは、業務開始前と終了後の1日2回、アルコール検知器を用いた確認を行います。顔色や声の調子なども含めた総合的な確認を行い、必ず結果を記録しましょう。記録は1年間保管する必要があります。

なお、レンタカーの使用には、さまざまなトラブルが発生するリスクもあります。トラブル防止のためにも、事前に事故時の対応や費用負担について明確な取り決めを行いましょう。また、自社でのアルコールチェッカーの準備も忘れないようにしてください。