「少量のお酒なら運転しても大丈夫」「飲酒して仮眠したから問題ない」

こうした誤った認識が、重大な事故につながるケースも少なくありません。

本記事では、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違いや、飲酒運転となる基準値や罰則・行政処分についてわかりやすく解説します。アルコールの分解時間も具体例を挙げて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

飲酒運転とは?「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の定義・違い

飲酒運転とは、アルコールの影響により判断力や反応速度が低下した状態での運転を指します。道路交通法では、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けて基準と罰則が設けられています。

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、アルコールを体内に保有した状態で運転することです。道路交通法施行令で定められた基準値以上のアルコールを体内に保有した状態で運転した場合は、罰則の対象となります。具体的には、血液中に0.3mg/ml以上、または呼気中に0.15mg/l以上のアルコールが検出された場合が該当します。

たとえ運転に問題がないように見えても、この数値を超えていれば違反となり、厳しい処罰の対象となります。アルコールは少量でも運転技能に影響を及ぼすため、基準値を下回る場合でも運転は避けるべきです。

酒酔い運転とは

酒酔い運転とは、アルコールの影響で正常に運転できない状態での運転行為のことです。酒気帯び運転とは異なり、数値による基準は設けられておらず、運転者の状態や行動から総合的に判断されます。

警察官による現場での観察や検査により、以下のような状態が確認された場合、アルコール濃度が基準値以下でも酒酔い運転として取り締まりの対象となる可能性があります。

- まっすぐ歩けない

- 言動が不明瞭

- 強い酒臭がする

酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについては、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

酒気帯び運転の基準値・処分・罰則を詳しく解説!酒酔い運転との違いとは?【弁護士監修】

飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めるため、絶対にしてはいけない行為です。飲酒運転をした場合、法律による厳しい処分や罰則を受ける可能性があります。本記事では、酒気帯び運転の基準値や処分・罰則のほか、酒酔い運転との違いについて解説します。

【令和5年度】飲酒運転による交通事故件数

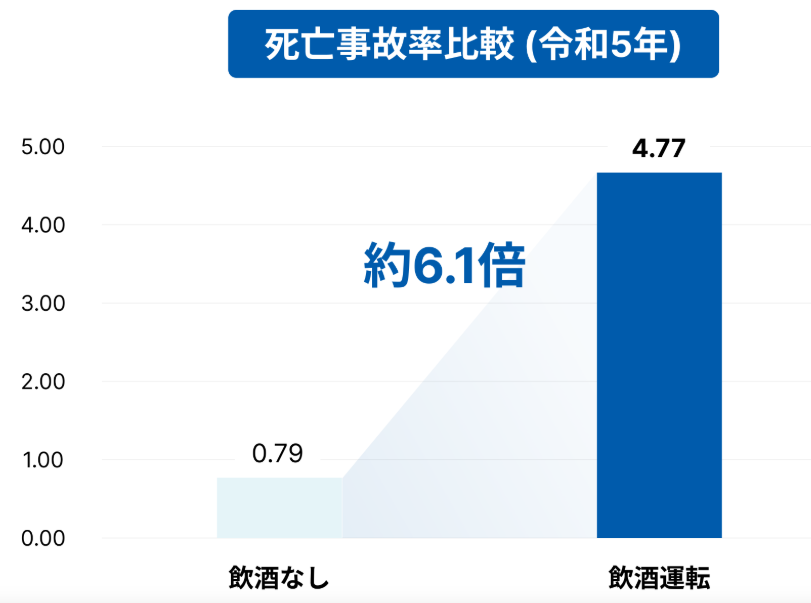

警察庁の発表によると、令和5年の飲酒運転による交通事故は2,346件に上り、前年と比べて179件(8.3%)増加しました。一方、死亡事故件数は112件と、前年から8件(6.7%)減少しています。

特筆すべきは、飲酒運転における死亡事故率が、通常の交通事故と比べて約6.1倍も高いという点です。

平成25年以降は、法改正による厳罰化や社会的な意識向上の成果で事故・死亡件数は減少傾向にあります。しかし、近年は減少幅が縮小傾向にあり、さらなる取り組みが必要とされています。

【Excel】法令で定められた8項目をすべて満たしたアルコールチェック記録簿テンプレート

飲酒運転に対する罰則・行政処分

酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則と行政処分を、それぞれ表を用いて詳しく解説します。

「酒気帯び運転」の罰則

「酒気帯び運転」の罰則は以下の通りです。

| 運転者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

|---|---|

| 車両提供者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

| 酒類提供者・同乗者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

運転者だけでなく、車両を提供した者と酒類提供者、同乗者にも罰則が科されます。近年では、飲食店での飲酒運転防止の取り組みも進み、運転者への酒類提供を控える動きが広がっています。

「酒気帯び運転」の行政処分

酒気帯び運転の行政処分は、呼気中アルコール濃度によって、以下のように2段階に分かれています。

| 0.15以上0.25mg/l未満 | 基礎点数13点 免許停止90日 |

|---|---|

| 0.25mg/l以上 | 基礎点数25点 免許取り消し 欠格期間2年間 |

「欠格期間」とは、運転免許が取り消された後、新たに免許を取得できるようになるまでの待機期間のことです。これらの処分は累積点数によってさらに重くなる可能性があり、前歴がある場合は欠格期間が延長されます。

「酒酔い運転」の罰則

酒酔い運転の罰則は以下の通りです。

| 運転者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

|---|---|

| 車両提供者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

| 酒類提供者・同乗者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

人身事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪など他の罪と合わせて起訴される可能性が高く、実刑判決を受けるケースも少なくありません。社会的制裁も重く、就職や転職にも大きな影響を及ぼします。

「酒酔い運転」の行政処分

酒酔い運転の行政処分は以下の通りです。

| 酒酔い運転 | 基礎点数35点 免許取り消し 欠格期間3年間 |

|---|

一律で、即座に免許取消処分となり、免許を再取得する際には、「飲酒取消講習」の受講が義務付けられます。

どのくらいのお酒を飲むと違反になるの?

飲酒による運転への影響は、アルコールの摂取量と体内からの消失時間の両面から考える必要があります。ここでは、基準値を超えるアルコール量の目安と、体内での分解時間について解説します。

一般的な目安は「ビール中びん1本」

飲酒運転の判断基準となる呼気中アルコール濃度0.15mg/lは、ビール中びん1本(500ml)程度で超える可能性があります。これは純アルコール量約20gに相当し、日本酒0.8合(160ml)やウイスキーダブル1杯(60ml)でも同様です。

体格や体調、食事の有無等によって血中濃度は変動するため、「少量なら大丈夫」という考えは非常に危険です。わずかな量でもお酒を飲んだら運転してはいけません。

アルコールの分解にかかる時間は?

アルコールの分解にかかる時間を酒類ごとに紹介します。

ビール(5%) :小グラス1杯100ml

ワイン(12%) :ワイングラス1/2杯程度(40ml)

| アルコールの重さ(g) | 4g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 1時間 |

ビール(5%) :350ml

| アルコールの重さ(g) | 14g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 3.5時間 |

ビール(5%) :500ml

チューハイ(7%) :350ml

日本酒(15%) :160ml(0.8合)

ワイン(12%) :ワイングラス2杯(200ml)

ウイスキー(40%):ダブル1杯(60ml)

| アルコールの重さ(g) | 20g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 5時間 |

ビール(5%) :1ℓ

| アルコールの重さ(g) | 40g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 10時間 |

ビール(5%) :2ℓ

ワイン(12%) :1ボトル750ml強

| アルコールの重さ(g) | 80g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 20時間 |

ビール(5%) :5ℓ

日本酒(15%) :1升

| アルコールの重さ(g) | 200g |

|---|---|

| アルコールが体内から消える推奨時間 | 50時間 |

上記はあくまで参考値です。飲酒後に運転する際は、十分な休息を取り、体調も考慮して判断しましょう。

アルコールが体から抜けるまでの時間について、酒類ごとの目安を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

基準値以下でも運転に影響!「飲んだら運転しない」を徹底しよう

アルコールは基準値以下であっても安全運転を妨げる要因となります。体内での分解速度は個人の体質や体調等によって大きく異なり、一定の基準で判断することは困難です。

また、睡眠中は代謝機能が低下して分解速度が遅くなることもあり、「飲酒したのは昨夜だから大丈夫」という判断は危険です。

さらに、アルコールを早く抜こうとして行う入浴や運動は、血液を肝臓から分散させてしまい、むしろ分解を遅らせる原因となってしまいます。飲酒運転を防ぐには「飲んだら絶対に運転しない」という意識の徹底が不可欠です。

飲酒運転を防止するため、アルコールチェックが義務化

2022年4月の道路交通法施行規則の改正により所定の要件を満たす事業所での飲酒運転防止対策が強化されました。具体的には、白ナンバー車のみを使用する場合であっても、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所では、運転前後のアルコールチェックが義務付けられています。

2023年12月からは目視確認だけでなく、アルコール検知器の使用も必須となりました。社用車やリース車両も対象となり、検査結果の記録と1年間の保存も求められます。こうした取り組みにより、事業所全体で飲酒運転防止の意識を高め、安全な運転環境を整えることが重要です。

アルコールチェックの実施方法や記録の保管方法などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

アルコールチェック義務化の対応方法と実施のポイント【弁護士監修】

道路交通法施行規則が改正され、現在は緑ナンバーだけでなく、一定台数以上の白ナンバーの社用車を持つ事業者にも安全運転管理者の選任とアルコールチェックの実施と記録の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェックが義務となる事業者と対応方法、実施のポイントについて紹介しています。

アルコールチェック記録簿の基本やテンプレートについては、以下の記事にてご確認ください。

アルコールチェック記録簿の基本とテンプレート紹介

アルコールチェック記録簿は、法定の項目を記載の上、1年間の保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェック義務化の内容と背景、その重要性とアルコールチェック記録簿の作成方法、テンプレートを紹介しています。

アルコールチェッカーの使い方や選び方については、以下の記事にてご確認ください。

アルコールチェッカーの正しい使い方と企業に合った選び方を解説!

現在は緑ナンバーに加えて、一定台数以上の白ナンバーの社用車を持つ事業者にもアルコールチェッカーを用いたチェックの実施と保存が義務付けられています。この記事では、アルコールチェッカーの正しい使い方と選び方、メンテナンスについて紹介しています。

飲酒していないのにアルコールチェッカーが反応する原因や対応策については、以下の記事にてご確認ください。

飲酒していないのにアルコールチェッカーが反応する原因は?対応策も徹底解説します!

飲酒運転による事故を防ぐため、2023年12月からアルコールチェッカーを使用したアルコールチェックが義務化となった。そんな中、お酒を飲んでいなくてもアルコールチェッカーが反応するケースも報告されているが、アルコールチェッカーの誤検知はなぜ起こるのだろうか。今回は、アルコールチェッカーが誤検知する原因や対策について、詳しく解説します。

MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100年以上にわたり、自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

アルコールチェックの記録にMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。飲酒運転による死亡事故率が通常の約6.1倍という事実からも、その危険性は明らかです。

アルコールの分解時間は個人差もあり、特に睡眠中は代謝が遅くなるため、翌日の運転にも注意が必要です。基準値以下でも運転能力を確実に低下させるため、「飲んだら絶対に運転しない」という意識の徹底が不可欠です。

2022年4月からは所定の要件を満たす事業所でのアルコールチェックも義務化され、社会全体で飲酒運転防止への取り組みが進められています。