2023年12月から白ナンバー車両を一定台数以上使用する企業に対して、アルコールチェッカーの使用が完全義務化されました。法改正により、多くの事業者がアルコールチェック体制の構築と適切な運用を求められています。

本記事では、アルコールチェック義務化の対象企業の条件や最適な機器の選び方、誤検知を防ぐための実践的なポイントまで詳しく解説します。

アルコールチェッカーの使用義務化とは?

2022年4月の道路交通法改正により、アルコールチェックの義務化の対象が拡大されました。

それまでは緑ナンバー車両(タクシー・バス・トラックなど)を使用する運送業者だけが対象でしたが、新たに白ナンバー車両(社用車・営業車)を一定台数以上使用する事業者も含まれるようになったのです。

法改正の背景には、過去に発生した重大な交通事故があります。2021年6月に千葉県で発生した痛ましい事故では、白ナンバーのトラックによる飲酒運転が下校中の小学生を襲い、5人が死傷する事故が起きました。

2023年12月からアルコールチェッカーの使用が義務化

道路交通法改正による白ナンバー車両へのアルコールチェック義務化は段階的に進められ、2023年12月から「アルコールチェッカーの使用」が義務化されました。

2022年4月から2023年11月までの移行期間中は目視確認も許容されていましたが、2023年12月以降はアルコールチェッカーを用いた客観的な数値での確認が必須となったのです。

事業者はアルコールチェッカーを導入し、運転前後の測定と記録を徹底しなければならなくなりました。測定結果は1年間の保存が必須となり、罰則も設けられています。

アルコールチェック義務化の対象企業

アルコール検知器でのチェックは、以前は運送業や旅客運送業などのいわゆる「緑ナンバー」を対象として義務化されていました。しかし、2022年4月以降は「白ナンバー」の車を規定台数以上使用する事業者も対象となっています。

安全運転管理者等の選任を必要とする自動車を使用する事業者が義務化の対象となっています。

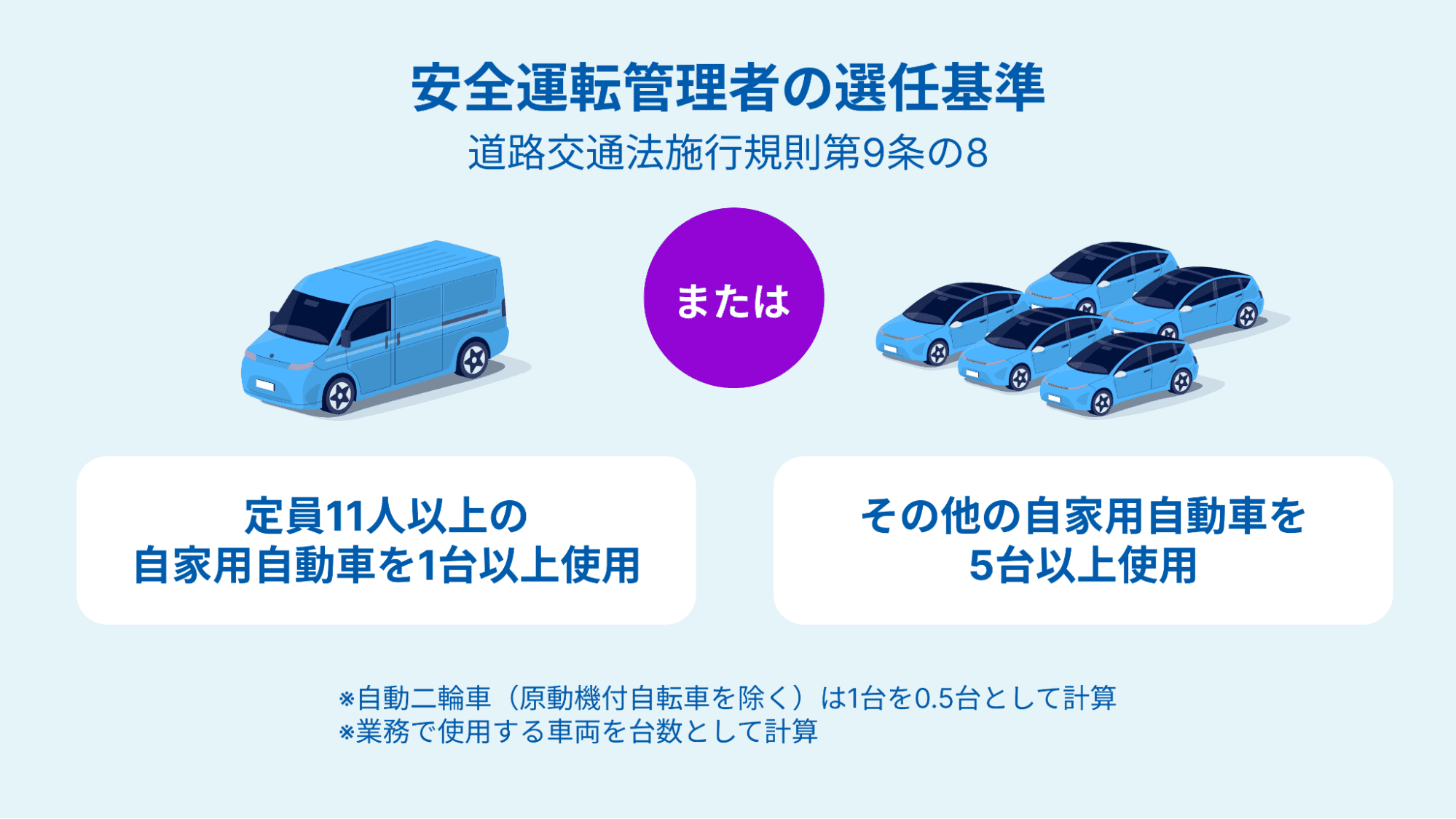

安全運転管理者の選任が必要となる事業所における自動車の使用台数は、道路交通法施行規則より以下の通り定められています。

- 乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している

- その他の自家用自動車を5台以上使用している(自動二輪車は1台を0.5台として計算)

アルコールチェッカーに関するFAQ

アルコールチェッカーの使用に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。導入時の参考にしてください。

アルコールチェッカーの性能に決まりはある?

呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音や警告灯、数値などで示す機能を持つ機器であれば使用可能とされています。

ただし、常時有効な状態を保つため、製造元の取扱説明書に基づいた適切な使用・管理・保守が必要です。定期的に故障の有無を確認し、正常に機能するものを使用しなければなりません。正しい管理と運用が重要なポイントです。

自動車に備えられた検知機能で確認してもいい?

車両に搭載されているアルコールインターロック装置でも検知できますが、アルコールチェックは安全運転管理者による確認が必要です。単に装置が作動したというだけでは不十分で、それを確認できる体制が求められます。

参照:道路交通法第九条の十の六

アルコールの数値ではなくランプで表示するものでも問題ない?

アルコールチェッカーは、数値で濃度を表示するタイプだけでなく、ランプの色(赤・黄・緑など)で判定結果を示すタイプも問題なく使用できます。

警告音や警告灯、数値など、何らかの形で検知結果を示せれば問題ありません。

【Excel】法令で定められた8項目をすべて満たしたアルコールチェック記録簿テンプレート

アルコールチェッカーの選び方

アルコールチェッカーは種類が多く、どれを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。以下の4つのポイントから自社に最適な製品を検討しましょう。

- 勤務体系に合わせた測定方法で選ぶ

- 測定方法で選ぶ

- センサーの種類で選ぶ

- 測定可能な回数で選ぶ

順番に詳しく解説します。

勤務体系に合わせた測定方法で選ぶ

勤務体系に合ったアルコールチェッカーを選ぶことで、運用を効率化できます。夜勤や交代勤務のある企業では、24時間いつでも測定できる常設型のチェッカーが適しています。リモートワークが増えている現在では、オンラインで測定結果を管理できるタイプが便利です。

勤務形態に適したチェッカーを選べば、従業員の負担を減らしつつ確実なチェック体制を整えられるでしょう。

測定方法で選ぶ

アルコールチェッカーの測定方法として代表的なものが「呼気採取タイプ」です。運転者が息を吹きかけることで、呼気中のアルコール濃度を測定するものです。

測定方法としては、マウスピースに直接息を吹き込むタイプと、センサー部に向かって息を吹きかけるタイプがあります。

マウスピース式は精度が高い反面、衛生面から使い捨てマウスピースの交換が必要です。一方、非接触タイプは衛生的ですが、適切な使用方法が求められます。多数の従業員が使用する環境では、使いやすさも考慮して選びましょう。

センサーの種類で選ぶ

アルコールチェッカーのセンサーには主に「半導体式」と「電気化学式(燃料電池式)」の2種類があります。半導体式は比較的安価で小型のため、個人用や小規模な事業所に適しています。ただし、口臭や消毒用アルコールにも反応することがあり、誤検知の可能性があるのがデメリットです。

対して、電気化学式は高精度でアルコール以外の物質に反応しにくく、信頼性が高いのが特徴です。大規模な事業所や運輸業など、確実な検査が求められる環境では、精度の高い電気化学式センサーを選ぶと良いでしょう。

測定可能な回数で選ぶ

アルコールチェッカーの測定可能回数は、企業の規模や従業員数によって重要な選定ポイントです。1台のチェッカーで対応する運転者が多い場合は、一度の充電で多くの測定が可能な製品を選びましょう。

バッテリー駆動のモデルは一般的に100〜500回程度の測定が可能ですが、使用頻度が高い場合は充電の手間も考慮する必要があります。

また、センサーの寿命も重要な要素です。初期費用だけでなく、メンテナンス費用も含めた長期的な視点で選定すると良いでしょう。

アルコールチェッカーの正しい使い方

アルコールチェッカーを正しく使用するためには、まず測定前の準備が重要です。測定の30分前からはアルコール含有の飲食物の摂取は控えましょう。

タイプ別の正しい使い方としては、吹きかけタイプは吹き込み口に対して真っ直ぐ息を吹きかけ、ストロータイプはストローを差し込み、口でしっかり咥えて息を吹き込みます。

マウスピースタイプは専用マウスピースを取り付け、口でしっかり密着させて息を吹き込みます。

正しい方法で測定することで、信頼性の高い結果が得られるでしょう。

アルコールチェッカーの誤検知を防ぐためのポイント

アルコールチェッカーは正確な測定ができなければ意味がありません。ここでは、誤検知を防ぐための4つのポイントを解説します。

- うがいをする

- 時間をおいてから再チェックする

- 換気をする

- アルコールチェッカーを掃除する

うがいをする

アルコールチェッカーの誤検知を防ぐ最も簡単な方法は、測定前に十分なうがいをすることです。口内に残った飲食物の成分がアルコールと誤認される可能性を低減できます。

特に飴やガム、キシリトールやメントールを含む製品などは誤検知の原因となります。測定前には水でしっかりとうがいをして口内を清潔にし、食べ物の残りや香りを取り除けば、より正確な測定結果を得られるでしょう。

時間をおいてから再チェックする

飲食直後のアルコールチェックは誤検知のリスクが高まります。食べ物や飲み物の成分が口内に残っているからです。正確に測定するためには、飲食後少なくとも30分以上の時間をおいてからチェックするのが理想的です。

もし最初の測定で陽性反応が出た場合でも、すぐに判断せず、うがいをしてから再度時間をおいて測定すると良いでしょう。

換気をする

測定前には窓を開けるなどして十分な換気を行い、空気中のアルコール成分を減らしましょう。アルコールチェッカーは、周囲の環境から影響を受ける可能性があるからです。

測定を行う空間に消毒用アルコールや香水、化粧品などのアルコール成分が浮遊していると、それらが検知されてしまうことがあるのです。

アルコール製品を使用した直後の空間での測定は避け、風通しの良い環境で行うことで、外部要因による誤検知のリスクを低減できます。

アルコールチェッカーを掃除する

アルコールチェッカーのセンサー部分が汚れていると、正確な測定ができなくなります。センサーモジュールに付着した汚れや臭いが誤反応を引き起こすからです。

取扱説明書に従って定期的にセンサー部分を掃除し、清潔な状態を保ちましょう。特に多くの人が使用する業務用アルコールチェッカーは、汚れが蓄積しやすいため、こまめなメンテナンスが重要です。

センサーは経年劣化するため、製造元が推奨する期間が経過したら交換することも大切です。適切なメンテナンスによって、機器の寿命を延ばし、より正確な測定を継続できます。

MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!

アルコールチェックの義務化に伴い、記録の作成・保管が必要になりましたが、これらの業務を効率的に管理できるシステム「MIMAMO DRIVE」をご紹介します。

アルコール検査結果の記録や日報作成など、多くの事業所が抱える管理業務の課題を、このシステム1つで解決できます。その具体的なメリットと活用法を見ていきましょう。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

アルコールチェックの記録にMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30〜40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

アルコールチェッカーの使用義務化は、2022年4月の道路交通法改正により白ナンバー車両を一定台数以上使用する事業者にも拡大され、2023年12月からはアルコールチェッカーを用いた確認が必須となりました。

アルコールチェッカーを導入する際は、自社の用途に適したものを選び、正しく使用することが重要です。

また、MIMAMO DRIVEのようなシステムを活用すれば、アルコールチェックの記録管理や日報作成などの業務効率化が可能になり、企業の安全管理体制を強化できます。

適切なアルコールチェック体制を構築し、企業の社会的責任を果たしていきましょう。