2022年(令和4年)に道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者を選任しているすべての企業に対してアルコールチェックの実施とその記録簿の作成・保存が義務付けられました。「アルコールチェック記録簿のテンプレートが欲しい」「記入例を知りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、アルコールチェック記録簿のテンプレートや記入例を紹介します。アルコールチェック記録簿の基本項目や重要性、基本的な流れについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

アルコールチェック記録簿のテンプレートと記入例

アルコールチェック記録簿は、書式の決まりがありません。ゼロベースで作成することも可能ですが、テンプレートを活用するとスムーズに導入することが可能です。以下で紹介している各サイトのテンプレートは、法定項目が網羅されているため、安心して使用することができます。

| 国土交通省 | 手書き向き(PDF形式) |

|---|---|

| 北海道警察 | 手書きでも入力でも対応可能(PDF・Excel形式) |

| 鹿児島県安全運転管理協議会 | 縦書き・横書きが選択可能(Excel形式) |

それぞれ様式が違うので、内容を確認し、安全運転管理者・運転者が使いやすいものを活用してください。次からは、各アルコール記録簿のテンプレートの記入例を紹介します。

国土交通省 アルコール検査記録簿 の記入例

国土交通省のアルコール検査記録簿は、左から順に以下の項目が並んでいます。表の内容に沿って、必要事項を記入してください。

<当直前>

| 氏名 | 運転者名を記入します。 |

|---|---|

| 検査日・検査時刻 | アルコールチェックを行った日付と時刻を記入します。 |

| 検査場所 | 検査場所を記入します。 |

| 立会者名 | アルコールチェックに立ち会った管理者の名前を自署します。 |

| アルコール検知器の検査結果 | アルコールチェッカーの数値を記入します。 |

| 酒気帯びの有無 | 酒気帯びの有無について丸をつけます。 |

| 備考 | 当直の交代情報など、必要事項を明記します。 |

<当直後>

| 検査日・検査時刻 | 当直後、アルコールチェックを行った日付と時刻を記入します。 |

|---|---|

| 立会者名 | アルコールチェックに立ち会った管理者の名前を自署します。 |

| 酒気帯びの有無 | 酒気帯びの有無について丸をつけます。 |

| 備考 | 当直の交代情報など、必要事項を明記します。 |

アルコールチェッカーで酒気帯びと判断された場合は、「アルコール検知器の検査結果」に結果の数値を記載し、「酒気帯びの有無」の項目で「有」に丸をつけます。別の人が代わりに運行する場合は、誰が担当したのかを備考欄に記載してください。

たとえば国土太郎さんが変わった場合は「国土太郎が当直」、前直者が担当した場合は「前直者が引き続き当直」と記載します。このように誰が対応したのかを記載しておくと、後から振り返ったときに状況を把握できます。

より具体的な記入例は、以下を参考にしてください。

北海道警察 酒気帯び確認記録表の記入例

北海道警察の酒気帯び確認記録表は、左から順に以下の項目が並んでいます。表の内容に沿って、必要事項を記入してください。

<運行前>

| 運転者 | 運転者の氏名を記載します。 |

|---|---|

| 自動車ナンバー | 車両が特定できるようにナンバーを記載します。 |

| 確認日時 | 酒気帯びを確認した日時を記載します。 |

| 確認者 | 確認者の氏名を記載します。 |

| アルコール検知器使用の有無 | アルコール検知器を使用したら「有」、していない場合は「無」に丸をつけます。 |

| 対面でない場合の具体的確認方法 | 何らかの事情があって直接対面で確認できない場合、どのような方法で対応したかを具体的に記載します。 例)テレビモニターで顔色を確認した。 |

| 酒気帯びの有無 | アルコールチェッカーや対面のチェックにより酒気帯びの有無を判断し、「有」もしくは「無」に丸をつけます。 |

| 指示事項 | 飲酒運転防止に関する指示事項を記載します。 |

<運行後>

| 確認日時 | 運行後、酒気帯びを確認した日時を記載します。 |

|---|---|

| 確認者 | 確認者の氏名を記載します。 |

| アルコール検知器使用の有無 | アルコール検知器を使用したら「有」、していない場合は「無」に丸をつけます。 |

| 対面でない場合の具体的確認方法 | 何らかの事情があって直接対面で確認できない場合、どのような方法で対応したかを具体的に記載します。 例)スマートフォンでテレビ電話をして顔色を確認した。 |

| 酒気帯びの有無 | アルコールチェッカーや対面のチェックにより酒気帯びの有無を判断し、「有」もしくは「無」に丸をつけます。 |

| 指示事項 | 飲酒運転防止に関する指示事項を記載します。 |

| その他必要な事項 | 安全運転管理者に代わり、補助するものや服暗転運転管理者が酒気帯び確認した場合など、必要があれば記載します。 |

後から見返したときに、確認時の状況が誰でも状況がわかるように記載することを心がけてください。より具体的な記入例は、以下を参照してもらえれればと思います。

鹿児島県安全運転管理協議会 アルコールチェック表

最後に紹介するのは、鹿児島県安全運転管理協議会のアルコールチェック表です。縦でも横でも記入することができます。どちらで使用する場合も、左上に車両使用日を記載してください。

横に使用した場合は、左から順に以下の項目が並んでいます。表の内容に沿って、必要事項を記入しましょう。

| 運転者 | 運転者の氏名を記載します。 |

|---|---|

| 車両 | 使用する車両の番号を記載します。表の下部にある「車両」欄に、「①鹿児島◯あ◯◯◯◯」などと記載しておき、番号だけでどの車両なのかが判断できるようにしておきましょう。 |

| 確認時間 | アルコールチェックをした時間を記載します。 |

| 確認者名 | 運転者の状態やアルコールチェックの結果を確認した人の氏名を記載します。 |

| 検知器の使用 | アルコール検知器の使用の有無を「有」「無」で記載します。 |

| 対面以外の具体的確認方法 | 対面で対応した場合は「対応」、それ以外で対応した場合は具体的にどのような方法をとったのか記載します。 例)スマホで顔色・声を確認 |

| 酒気帯びの有無 | 酒気帯びの判断結果を「有」「無」で記載します。 |

| 指示事項 | 運転に関する指示事項を記載します。 |

| その他必要な事項 | 現場から直行直帰する場合や休暇状況など、必要な情報を記載します。 |

アルコールチェック記録簿の基本項目

アルコールチェック記録簿の様式に決まりはありませんが、以下の項目は必ず記載しなければなりません。

- 運転者の氏名:アルコールチェックを実施した運転者の名前

- 確認者の氏名:アルコールチェックと記録に立ち会った安全運転管理者、もしくは副安全運転管理者の氏名

- 確認日時:アルコールチェックの実施した日付、時間、曜日

- 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号など:運転者が利用する車両ナンバーや社内で識別できる車ナンバーなど

- 確認方法(対面でない場合は具体的方法等):アルコール検知器の有無、対面か非対面、非対面の場合は「スマホでテレビ電話」など具体的な方法

- 確認結果(酒気帯びの有無):酒気帯びの有無の確認結果、検知器の数値など

- 指示事項:測定結果以外の寝不足や体調不良などに対する指示

- その他必要事項:上記以外の注意事項や連絡事項

上記の基本項目の他にも、運転免許証の有効期限や天候、運転者の健康状態(疾患・睡眠時間など)も記録しておくと、酒気帯び以外の原因による事故なども未然に防ぐことができるでしょう。記録簿は電子データでも紙媒体でも構いませんが、法定項目を漏れなく記録し、1年間保存しなければなりません。

弁護士監修 | アルコールチェック義務化対応ハンドブック

アルコールチェックの重要性

2022年4月に行われた道路交通法施行規則の改正により、「白ナンバー(注1)」車両の運転者にもアルコールチェックは義務化されました。アルコールチェックに関する安全運転管理者の業務として、道路交通法施行規則第9条の10第6号には、以下のとおり定められています。

引用:道路交通法施行規則第九条の十 第六号(安全運転管理者の業務)

第九条の十 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

アルコールチェックは日本の道路交通安全において、極めて重要な施策として位置付けられています。この制度の導入は、飲酒運転による悲惨な交通事故を未然に防ぐための強力な手段であり、企業が社会的責任を果たす上でも欠かせない要素です。法令を遵守することにより、企業は飲酒運転による事故を防ぎ、従業員や一般市民の安全を確保することにつながります。

また、アルコールチェックは、企業における安全運転管理の基盤を形成する重要な要素です。安全運転管理者が中心となり、運転者が酒気を帯びていないことを確認することは、企業の安全文化を醸成するための取り組みといえます。アルコールチェック体制を強化することで、企業は運転者の安全意識を向上させ、事故発生のリスクを減少させることにつながるでしょう。

事業者は、法令遵守することはもちろん、安全運転管理の面からも、アルコールチェックを確実に実施する必要があります。

注1:自家用車や社用車として利用されることの多い普通・小型自動車、大型特殊自動車につけられるナンバープレートのこと。黄色ナンバーの軽自動車も白ナンバーに含まれます。

アルコールチェック義務化とは

従来、アルコールチェックは主に緑ナンバーの事業用車両に対して義務付けられていましたが、2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、対象が拡大され、「白ナンバー」をつけている社用車を一定台数以上使用している企業にも適用されることになりました。この法改正のきっかけになったのが、2021年6月、千葉県八街市で発生した交通事故です。児童5人に衝突し、死傷させたこの悲劇的な事故は、白ナンバートラックの運転手による飲酒運転が原因でした。この事故を受けて、飲酒運転防止の取り組みが緑ナンバーと同様に白ナンバーにも広がり、より厳格な安全管理が求められるようになりました。

当初、アルコールチェックは目視等の実施で留められていましたが、2023年12月には、アルコール検知器を用いた検査が義務付けられ、さらに厳格な管理体制が求められています。

このように、飲酒運転を防止し、交通安全を確保するための重要な施策として、アルコールチェックの義務化が位置付けられています。

アルコールチェック義務化の対象企業

白ナンバー車両についてアルコールチェック義務化の対象となる企業の基準は、道路交通法施行規則第9条の8に定められています。対象事業者は以下の通りです。

- 自家用自動車5台以上を使用している事業所のある事業者

- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所のある事業者

2022年4月の法令改正により、一般的な社用車や送迎車といった白ナンバー車両が新たに対象として加えられています。義務化対象となった事業者は、適切なアルコールチェックの実施と記録の保存が必須です。同時に、業務の効率化や運転者の負担軽減のために、記録簿の作成方法や保存・管理方法についても検討する必要があるでしょう。

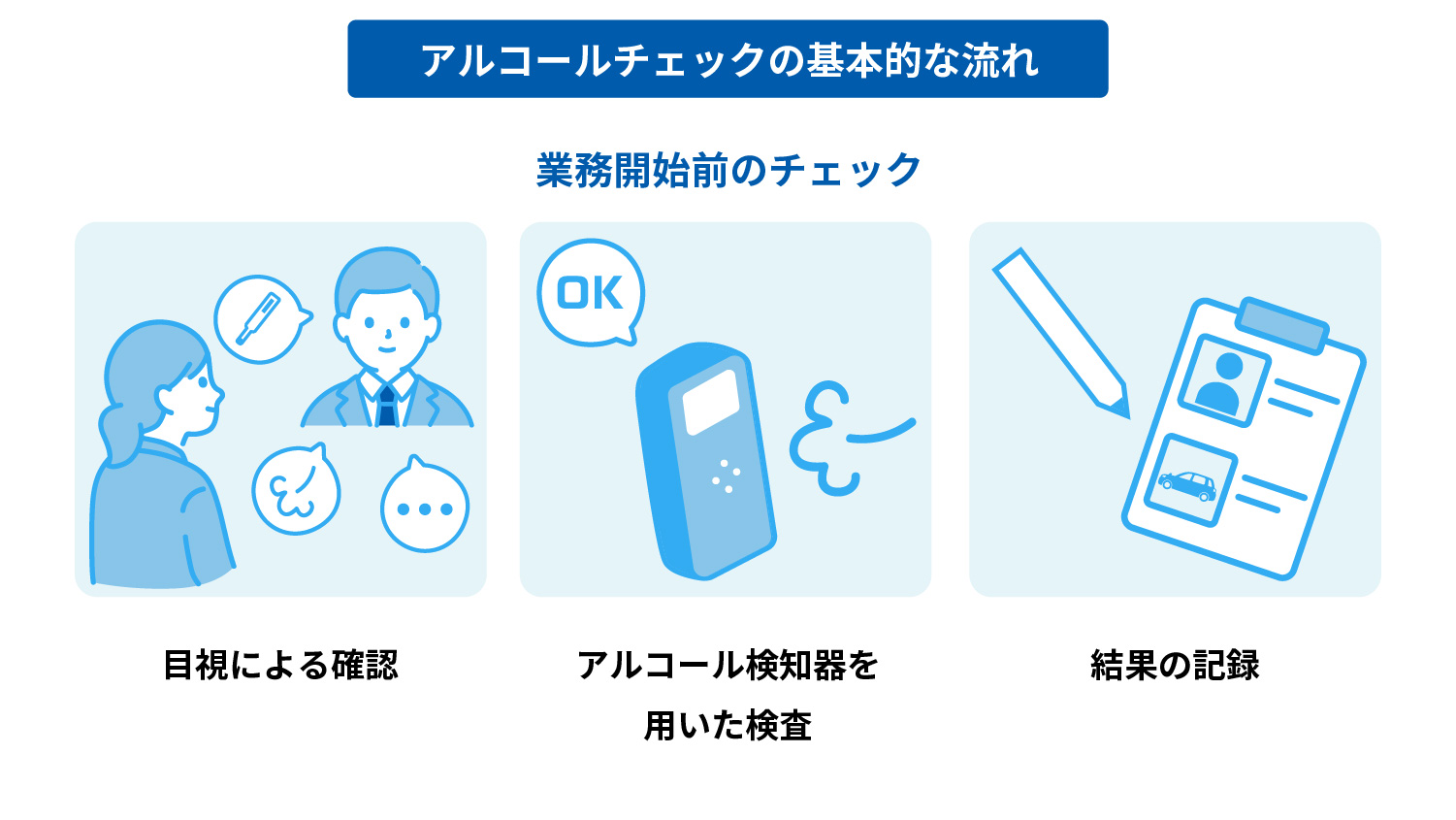

アルコールチェックの基本的な流れ

企業におけるアルコールチェックは、運転者が業務を開始する前と終了後の二度にわたって実施されます。以下では、具体的な流れとその注意点について説明します。

<業務開始前のチェック>

-

目視による確認

業務開始前に、安全運転管理者が運転者の顔色や体調を目視で確認します。匂いがないかもチェックします。酒気を帯びているかどうかを直接判断できるように、管理者が対面でチェックすることが理想的です。 -

アルコール検知器を用いた検査

運転者はアルコール検知器を使用して、呼気中のアルコール濃度を測定します。 -

結果の記録

アルコール検知器での検査結果は、速やかに記録簿に記載してください。記録には、運転者の氏名や確認者の氏名、車両の識別情報、検査日時、および検査方法などの詳細が含まれます。

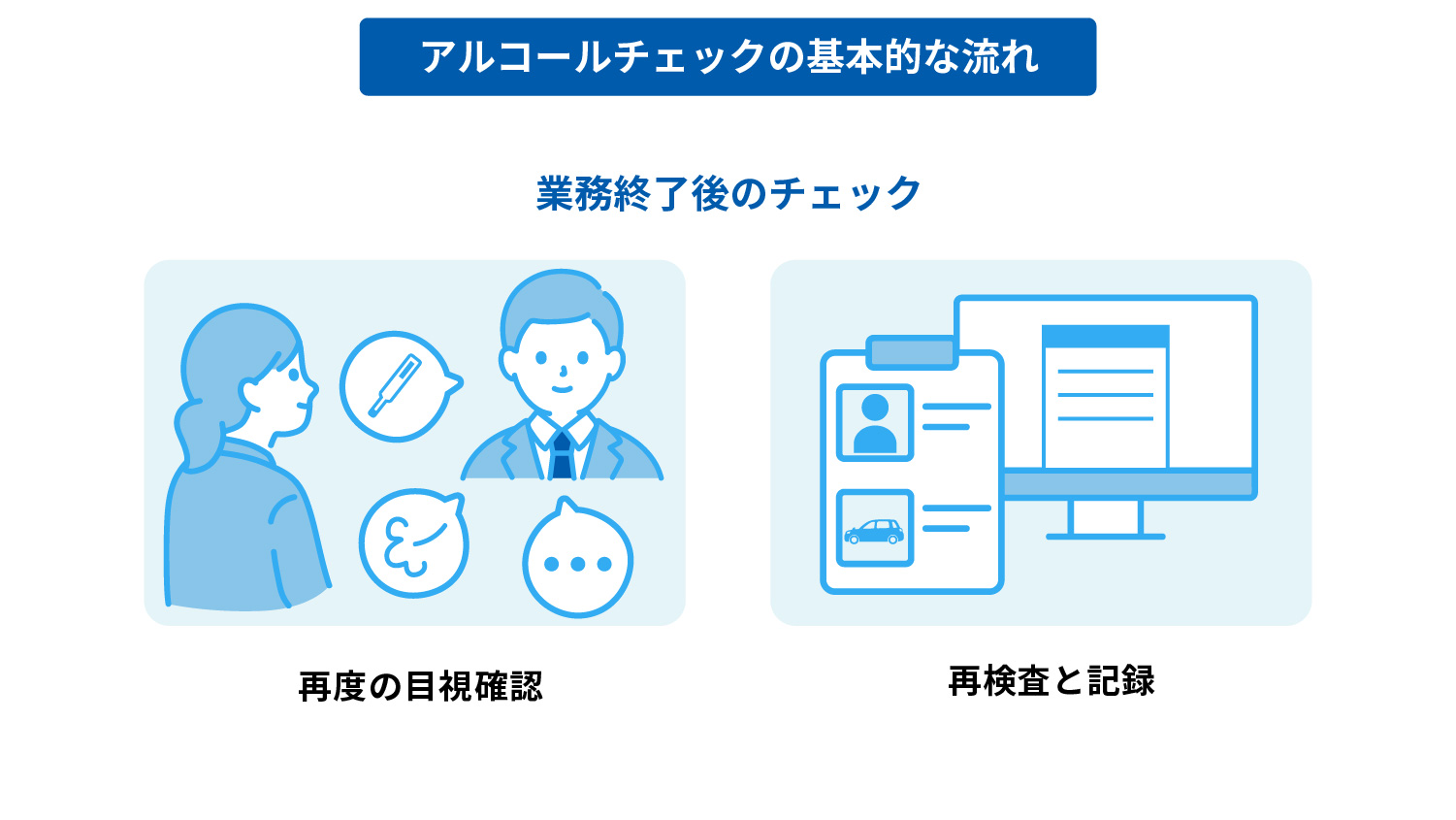

<業務終了後のチェック>

- 再度の目視確認

業務終了後にも安全運転管理者が再び運転者を目視で確認し、体調や状態に変化がないかをチェックします。 - 再検査と記録

アルコール検知器による再検査を実施し、その結果を記録します。運転者は検査結果を安全運転管理者に報告し、必要に応じて修正作業を行います。

対面での目視確認が難しい状況、たとえば運転者が直行直帰する場合や出張中である場合でも、目視確認は非常に重要です。原則として、アルコールチェックは安全運転管理者の立ち会いのもとで実施する必要があります。そのため、対面での確認が難しいケースでは、スマートフォンやカメラを活用して、リモートでの確認を行なってください。安全運転管理者は、対面での目視確認が難しい場合に備えて、さまざまなデバイスを活用できる状況を整える必要があります。

以上がアルコールチェックの基本的な流れです。企業は上記のステップをしっかりと実施し、飲酒運転を防止するための責任を果たしましょう。

アルコールチェック記録は1年間の保続が必須!

すべてのアルコールチェックの記録は、道路交通法施行規則により、作成から1年間の保存が義務付けられています。

引用:道路交通法施行規則第九条の十 七号(安全運転管理者の業務)

第九条の十 七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

アルコールチェック記録簿は、万が一、飲酒運転による事故が発生した際、事故の原因究明や責任の所在を明らかにする際に活用されます。さらに、運転者の問題点を分析し、指導や改善措置を講じるのにも役立つでしょう。このような側面もあることから、アルコール記録簿は適切な方法で確実に、最低でも1年間は保存する必要があります。

記録簿の保管を怠ると、安全運転管理者の業務違反となります。今のところ直接的な罰則はないものの、業務を怠った事実が判明した場合は安全運転管理者の解任を求められる等の処分を受ける場合があるため注意しましょう。なお、記録簿の保存方法に指定はないため、電子データでも紙媒体でも保存しやすい形式を選んで問題ありません。ただし、検査や監査の際に提出を求められることがあるため、速やかに提示できるように管理する必要があるでしょう。

アルコールチェック記録・管理を簡易化する方法

企業がアルコールチェックの記録を効果的に管理することは、法令遵守や安全運転の面から見ても重要です。しかし、記録業務は手間がかかります。また、誤字や記入漏れといった人的ミスのリスクもあるのが現状です。

しかし、アルコールチェック記録をデジタル化し、クラウドベースで管理すれば、管理効率の向上と手間の削減、人的ミスの軽減につながります。たとえば、アルコールチェック記録をデジタル化すると、必要なデータをすぐに確認することが可能です。インターネット環境があればデータの確認が容易になるほか、保管場所の確保も不要になります。また、データ整理も簡単になるでしょう。

加えて、データ入力の効率化ができるサービスもあります。たとえばスマホからアルコール検知器の数値を入力できるタイプです。紙とペンの用意をせずとも、その場ですぐに報告ができます。アルコール検知器と運転者の写真を撮影し、保存することで、正確な数値を把握できるものもあります。

このように、クラウド管理ができるサービスを利用すると、アルコールチェックの記録や管理を簡易化できます。もっと効率的にアルコールチェック記録簿をつけたい方や、記録簿の管理方法にお悩みの方は、クラウド化を検討するのがおすすめです。

MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

「MIMAMO DRIVE」を導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホからも入力が可能です。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

アルコールチェック記録簿の作成と管理は、企業にとって不可欠な責務です。2022年の法改正によって、白ナンバー車両を所有する事業者には、アルコールチェックの実施と記録の保存が義務付けられました。この取り組みは、飲酒運転を防ぎ、従業員と社会の安全を確保するために重要です。

この記事で紹介したテンプレートや記入例を活用すれば、アルコールチェック記録簿の作成がスムーズになるでしょう。また、デジタル化やクラウドサービスの利用は、記録業務の効率化と人的ミスの削減に役立ちます。特に、MIMAMO DRIVEのような先進的なシステムを導入することで、日報の自動化やリアルタイムの管理が可能となり、管理者の負担を軽減できます。

なお、記録の保存は最低1年間が義務付けられています。アルコールチェック記録簿は、事故の原因究明や改善策の実施にも役立てることが可能です。企業は記録簿を活用し、飲酒運転のリスクを低減し、従業員の安全意識を高める努力を続けることが求められています。

さらにアルコールチェックに関する詳しい情報を知りたい方は、警察庁が提供するFAQページをご覧ください。アルコールチェックに関する最新情報や具体的な質問への回答が掲載されています。企業の安全運転管理をより一層強化するための参考にしてみてください。

警視庁FAQはこちら