運転者は、自動車を安全に運転しなければいけません。にも関わらず少しの油断から義務違反を犯したことで交通事故が発生した事例は数多くあります。

交通量の多い場所で事故が起これば、甚大な被害が出ることも少なくありません。仕事でも私生活でも、自動車を運転するすべての運転者が安全運転義務違反をしないよう注意しておく必要があります。そのため本記事では事故が起こらないよう、正しく自動車を運転するためにも安全運転義務違反の種類や罰則、防止策を紹介します。すでに知っていることもあるかもしれませんが、今一度改めて確認してみましょう。

安全運転義務違反とは?

運転者には守らなくてはいけない安全運転義務というものがあります。その内容は道路交通法第七十条(安全運転の義務)において定められています。

引用:道路交通法第70条(安全運転の義務)

第七十条

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

このように書いていると難しいことのように感じますが、要は自動車を正しく運転しなくてはいけませんよということです。また、その場に応じて適切な状況判断を行い、事故が起こらないように運転し、周囲に迷惑や被害を与えないスピードを心がけることも重要です。

「このくらい簡単だ」「いつも安全運転を心がけている自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。自動車を運転することに慣れ、日常の一部になっていくと、どうしても油断や隙が生まれることがあります。そうなると運転中にぼんやりしてしまったり、スマホが気になってしまうかもしれません。改めて日頃の自分の運転を振り返ってみましょう。意外に「私もこういうことしていたかも」と気づけるきっかけになるかもしれません。

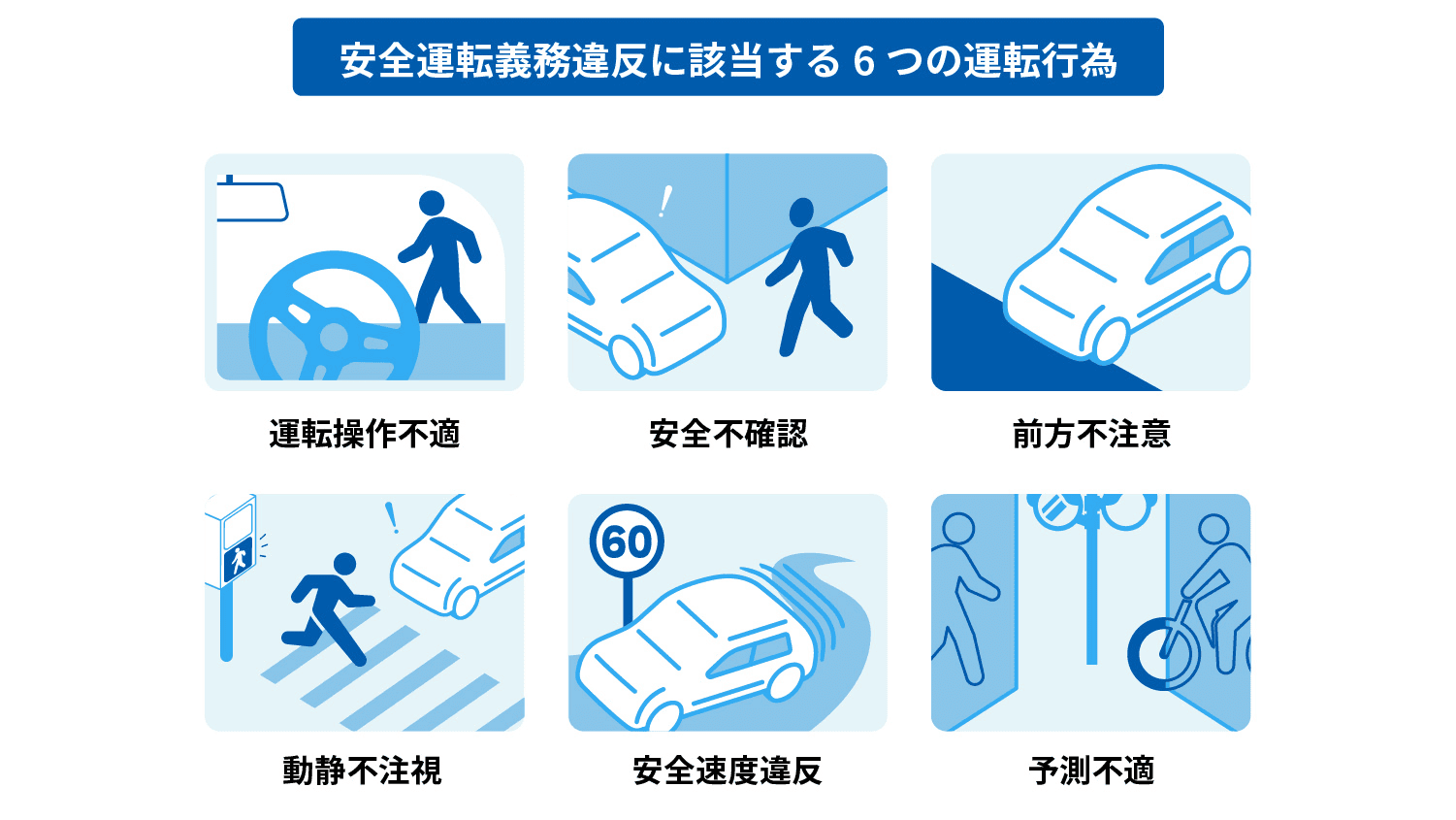

安全運転義務違反の種類

安全運転義務違反の多くは、油断していれば誰もがやってしまいそうな行為が多く含まれています。運転に慣れてしまい、うっかりしてしまった行為が大きな被害を生み出す交通事故の原因となるのです。

安全運転義務違反は大きく6つに分けることができます。順番に見ていきましょう。

運転操作不適

運転操作不適とは、端的に言うと自動車を運転する際の操作ミスです。

具体的には、前に進むつもりがギアを入れ間違えてしまったことによってバックしてしまったり、ブレーキとアクセルのペダルを踏み間違えて建物に衝突したり、といったことが挙げられます。

その他にもハンドル操作の誤りやウインカーを使わないなどがあります。 普段は問題なく操作できていても、遅刻しそうで慌てていたり、睡魔に襲われていたりすると操作ミスをしてしまうこともあります。

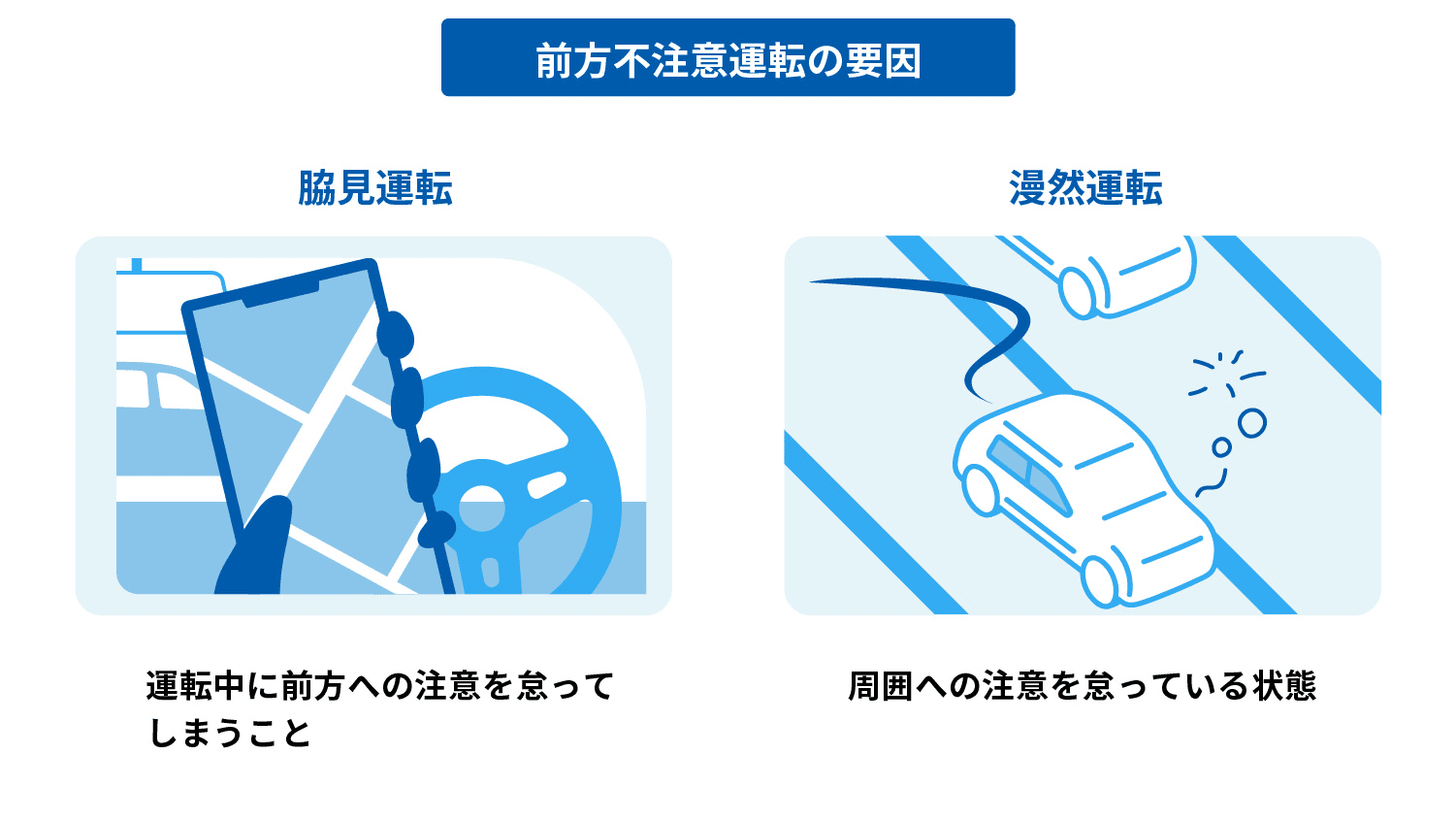

前方不注意

前方不注意は、脇見運転と漫然運転の2つに分けられます。

脇見運転

脇見運転は、スマートフォンやカーナビを操作したり、周囲の景色に思わず見とれてしまい前を見ていなかったりといった運転中によそ見をしている状態を指します。なお、運転中にスマートフォンやカーナビを操作することは道路交通法第71条で禁止されています。

「前方は見晴らしがよく何も障害物がない」「ほんの少しくらい目を離していても、問題はないだろう」という油断が大事故のもと。運転中は何が起こるのかわからないと気を引き締めて、前から目をそらさないことは大切です。

漫然運転

漫然運転は、考え事などをして運転に集中しておらず、状況を把握できていない状態のことをいいます。

漫然運転をしていると周囲の人や自動車の動きを察知することができず、赤信号無視や標識の見逃しなどをしてしまいやすくなります。

漫然運転の状態で、もし道路に子供が飛び出してきても気づくことは難しいでしょう。そのまま大きな事故になってしまう…なんてことも考えられます。運転者は漫然運転を避け、運転に集中しなければなりません。

動静不注視

動静不注視は周囲の車や自転車、歩行者の存在を認識していながらも、相手の動静への注視を怠ることです。

動静不注視の具体例は、交差点を右折しようとする際に、対向車も右折待ちをしているということを確認しながらも自分が先に行けると判断し、無理に右折したことで対向車と衝突してしまったというケースがあります。

または相手が譲ってくれるだろう、止まってくれるだろうという風に相手の行動を勝手に決めつけて、自分本位に運転してしまう「だろう運転」も該当します。

自分に都合が良いように状況を解釈したり、運転する上で誰にでも起きうる事故に対する危険性を軽視したりすることによって、交通事故が発生します。

安全不確認

車を運転している最中は、前後左右の安全確認が欠かせません。もし安全確認を怠ると、横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車、他にも道路を走っている自動車と衝突する可能性が高まってしまいます。

車を運転している最中は様々な場面で安全確認を行う必要がありますが、車線変更時や合流時、交差点への進入時などの大きな事故につながりやすいタイミングはより周囲を確認しなければいけません。

安全速度違反

一般的な速度違反(速度超過違反)は、制限速度や法定速度を超えたときに適用されます。制限速度は道路標識に示された速度、法定速度は車種や道路の種類に応じて決められた速度のことです。

一方、安全速度違反は、制限速度や法定速度を守っていても、交差点や横断歩道、見通しが悪い場所で徐行や減速せず危険な速度で走った場合に適用されます。見通しの悪い場所では、状況に応じて徐行や減速が必要です。

予測不適

自動車の運転をするとき、他の車や歩行者などに注意を払い、周囲が次にどんな動きをするか予測しなくてはいけない場合もあります。

例えば、対向車がどれくらいのスピードで走行しているか、横断歩道付近にいる歩行者や自転車が道路を横断するか、といったことです。

公共の道路を走っているのは自分だけではありません。そのため、周囲の車や歩行者がどう動くかを予測しながら、安全に走行する必要がどうしても出てきます。

ただ、予測は自分本位であってはいけません。「相手がよけてくれると思った」などの勝手な思い込みで相手の動きの予測を誤れば、事故につながってしまいます。

また、相手の行動だけでなく、自分が運転している車両の速度や車幅などの運転間隔も正しく把握することも大切です。それは、こういった誤り1つが自分だけでなく、周囲の人も不幸にする交通事故の原因となるからです。

【Excel】再発防止・事故対応をスムーズにする自動車事故報告書テンプレート

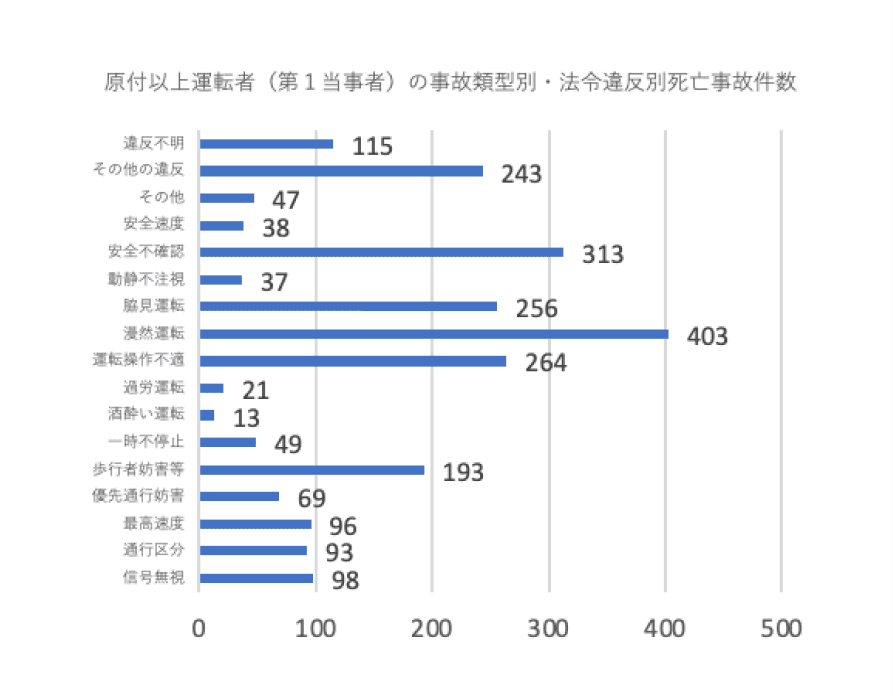

交通死亡事故の半数以上は安全運転義務違反が原因

ここまでで安全運転義務違反の具体的な内容についてお話ししました。

文字で読めば、小さなミスと思えてしまうかもしれません。しかし交通死亡事故の半数以上は、安全運転義務違反が原因なのです。

2023年の死亡事故の一番の原因とされているのが漫然運転です。2022年の調査でも同様の結果となっています。ついで安全不確認や運転操作不適の順に高い状況です。安全運転義務違反がいかに悲惨な事故の原因になっているかがわかります。

今後、交通事故を無くすためには車を運転するすべての人が安全運転義務を遵守することが不可欠です。

出典:道路の交通に関する統計 / 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について(2023年)「3-5-4 原付以上運転者(第1当事者)の事故類型別・法令違反別死亡事故件数」をもとに作成

安全運転義務違反の罰則と行政処分

この章では、安全運転義務違反を犯した場合、どのようなペナルティがあるか、また行政処分はどうなるのかを見ていきましょう。

交通事故を起こした場合、ドライバーの過失が軽く被害者の被害も軽度の場合は不起訴となり、不起訴の場合、運転者には行政責任が問われる「行政罰」が下されます。点数が加算され、行政処分として課される反則金の支払いをする必要があります。この反則金を支払うことで刑事手続きが免除されます。

安全運転義務違反の場合、違反点数は2点です。

反則金は大型車等が12,000円、普通自動車が9,000円、二輪車が7,000円、原付車が6,000円で銀行や信用金庫、郵便局で納付します。

もし反則金の支払いを拒否すれば、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金を科せられます。

安全運転義務違反をしたからといって、大きな罰則を科せられることはありません。

ただ安全運転義務違反が原因で事故を引き起こすことも考えられます。その場合、事故に応じて罪を償う必要があります。

罰則の重さによって「違反をしてはいけない」「違反しても良い」ということはありません。

誰もが安心して道路を利用したり、横断歩道を歩いたりするために安全運転義務を全うしましょう。

一人ひとりが安全に運転することが交通事故を防ぐことにつながるのです。

安全運転義務違反が原因の交通死亡事故は減少傾向

一進一退ではありますが、安全運転義務違反が原因の死亡事故は減少傾向にあります。

特に「運転操作不適」が最も違反件数が減少し、次いで動静不注視も少なくなっています。

安全運転義務違反は、個人個人の意識と違反しないための工夫によって、より減らしていくことができるはずです。

次の章では、具体的にどのような取り組みを行うことで安全運転義務違反を防ぐことができるかご紹介しましょう。

安全運転義務違反を防ぐための取り組み

この章では、安全運転義務違反を防ぐために有効な取り組みについてお話しします。

自社でも取り入れられるものはないか、すでに取り入れているなら、より効果的に活用できないかを考えてみましょう。

安全運転管理者や運行管理者の選任

安全運転義務違反を防ぐ取り組み1つ目は、安全運転管理者や運行管理者を選任することです。

特定の条件を満たす事業所では、安全運転管理者および運行管理者を選任する義務があります。

安全運転管理者および運行管理者は、自動車を安全に乗るために従業員や運転者に対して安全運転に関する指導を行います。

安全運転を推進する役割を担う「安全運転管理者」と「運行管理者」を選任することは、安全運転義務違反を防ぐために優先して取り組むべき事柄です。

安全運転管理者とは?選任が必要な場合と主な業務【弁護士監修】

安全運転管理者とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所において車が安全に使用されるために管理、指導する人を指します。この記事では、安全運転管理者の選任基準と主な業務、副安全運転管理者の必要性、選任手続きや罰則について詳しく解説。法定講習の重要性も紹介します。

【最新版】運行管理者とは?業務内容やメリット、受験資格や勉強法まで詳しく解説

運送会社など運送業では、事業用自動車の安全対策のため、運行管理者の配置が義務付けられています。運行管理者となるには試験に合格する必要がありますが、どういった資格の要件や取得方法があるのでしょう。今回は、運行管理者の業務内容や要件、選任・届出における注意点や勉強法について、詳しく解説します。

安全運転マニュアルやヒヤリハット報告書などの作成

安全運転義務違反を防ぐ取り組み2つ目は、規則を定めた安全運転についてまとめたマニュアルを作成することです。

マニュアルには、道路交通法の遵守や事故防止の観点から意識する運転の心構えや姿勢、注意事項といった業務で自動車を使用する際の規定を明記しましょう。

また業務でよく使用する道路で交通事故のリスクが高い箇所を選定し、同時に交通事故防止マップを作成したり、ヒヤリハット報告書の作成をするのも良いでしょう。「この場所・この行為は注意した方が良い」と分かることで、リスクが高い場所でも交通事故の可能性を減らすことにつながります。

このようにマニュアルや報告書を作成すれば、社内全体の交通事故に対する安全対策の意識向上が期待できるでしょう。

事故を未然に防ぐ!ヒヤリハット報告書の書き方と実践的な活用方法

ヒヤリハット報告書の重要性と書き方を解説。事故を未然に防ぐための具体的な活用法や実践的な対策を紹介します。報告書の書き方、例文、安全管理体制強化に役立つポイントを詳しく解説。

危険予知のトレーニング

安全運転義務違反を防ぐ取り組み3つ目は、危険予知トレーニングです。

これは交通安全教育の一環で、交通安全教育において事故防止効果のある方法とされています。

具体的には、運転手目線の動画を視聴しながら、起こり得る出来事や潜んでいる危険を予測・分析することで「いざというとき自分はどうしたら良いのか」を学ぶことが可能です。

交通事故を起こす前に、危険な場面を覚えることができれば、同じような場面に遭遇してもトラブルを未然に防ぐ力を養えます。

危険予知トレーニングは、日本自動車連盟(JAF)や、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)などの団体が体験の場や資料を提供しており、誰でも利用できます。

車両管理・動態管理サービスの利用

安全運転義務違反を防ぐ取り組み4つ目は、車両管理・動態管理サービスの導入です。

どれだけ安全運転を心がけていても、完全にミスを無くすのは難しいものです。そのため交通事故防止のための車両管理・動態管理サービスを利用する企業も増えてきました。

GPS搭載の車載器であれば、移動中の運転者の位置やどのような運転をしているかの詳細を記録・保存できます。

また、速度超過や一時不停止を検知するなど、道交法遵守を促す事故抑制のシステムが備わっているサービスもあります。運転内容が分かるため、社員全体への注意ではなく危険な運転を行っている社員にピンポイントで指導できるのも事故防止に役立つことでしょう。

安全運転管理にはMIMAMO DRIVEがおすすめ!

企業内で従業員や運転者の安全を守るために安全運転義務を遵守をするのは大切なことです。

その重要性を説く役目を担っているのが安全運転管理者です。

しかしながら、安全運転管理者の役目は多岐にわたるため、そればかりに時間を割けないという事実も存在しています。

そこで安全運転管理者の業務効率を高めてくれるサービスが「MIMAMO DRIVE」です。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

MIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホからも入力が可能です。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

導入事例- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

今回は、安全運転義務とは何か、また違反の種類にはどんなものがあるのか。そして安全運転義務違反を防ぐ対策についてお話しました。

いくら安全に運転しようと思っても、油断してしまうときもあるでしょう。

もちろん「自分は大丈夫」と思う人もいると思います。

けれど、車を運転するのが人間である以上、絶対ということはありません。常に自分や周囲に気を配ることは精神的にも肉体的にもとても大変なことです。

もし、今以上に安全性を高めたい、その上で従業員や運転者の負担を減らしたいと考えている企業様は、MIMAMO DRIVEの導入をご検討ください。