社用車や自家用車を持っていると、仕事や日常生活における利便性が高まる一方で、交通事故を起こすリスクが伴います。運転者が交通事故を防止するには、交通事故の原因を把握し、安全運転を心がけることが重要です。

本記事では、交通事故の発生原因ランキングを解説。交通事故の動向や企業対策を交えつつ、安全運転への意識向上のヒントとなる情報を紹介します。

【ランキング】交通事故の発生原因トップ5

e-Stat(政府統計の総合窓口)によると、2023年の日本全国の交通事故の発生件数(注1)は、307,930件となっており、前年同期比では増加傾向を示しています。

また、死亡事故発生件数は、2,348件となっており、法令違反別では安全義務違反が原因の半数以上を占める結果となっています。ここでは、交通事故の発生原因トップ5の詳細を解説します。

注1:車両、路面電車及び列車の交通によって起こされた人の死亡又は負傷を伴う事故を対象とし、全国の都道府県警察から報告された資料により作成した公的統計です。

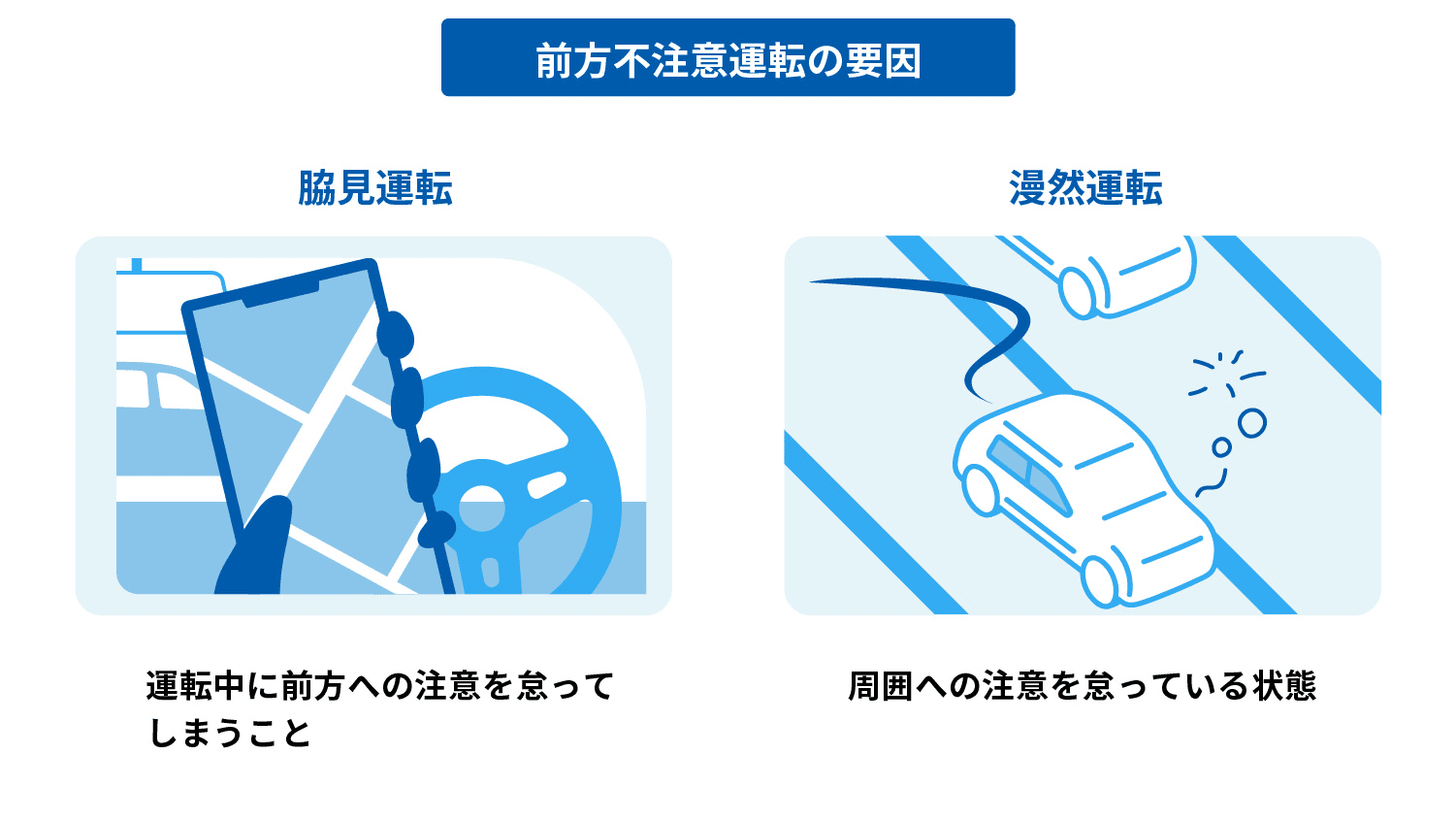

1.漫然運転

漫然運転は、脇見運転や居眠り運転とは異なります。視線は前方に向けているものの、無意識的に運転以外のことに意識が向いた状態で運転する行為を指します。疲労、睡眠不足、ストレス、単調な道路の長時間運転などが原因として考えられます。

漫然運転を予防するためには、こまめな休憩、スマートフォンの通知をオフにする、ガムを噛むなどの集中力を高める工夫が効果的です。また、運転前に十分な睡眠を取るなどの体調管理を整えることも重要です。

2.安全不確認

安全不確認は、前後左右の安全確認を怠る行為を指します。例えば、右折時に対向車線から直進してきた車両と衝突してしまったり、左折時に横断歩道を渡る歩行者を巻き込んでしまったりすることなどが挙げられます。

一時停止や徐行運転をした場合でも、安全不確認による事故は交通事故の原因の上位を占めています。事故を防ぐためには、十分な車間距離を保ち、常に周囲の動静を確認することが重要です。

3.運転操作不適

運転操作不適は、危険を認知したものの、適切な措置を取れなかった全般的な運転操作ミスを指します。例えば、アクセルとブレーキの踏み間違いやハンドル操作の誤りなどが該当します。

運転操作を一度誤ってしまうと、運転者がパニックに陥りやすいです。アクセルをブレーキだと思い込み長時間踏み続けてしまったり、逆方向にハンドルを切り続けてしまったりすると、さらなる大きな事故を生むリスクにつながります。

運転操作不適を防ぐためには、冷静さを保ち、常に適切な速度での運転と十分な車間距離を取りましょう。また、高齢者の運転時には、無理のない運転環境を整えることが推奨されています。

4.脇見運転

脇見運転は、前方を見ずに運転する行為を指します。携帯電話の操作やカーナビの設定、同乗者との会話や視線を外して看板や風景を眺めるなど、前方への意識が逸れる行為は、歩行者や前方車両に接触するリスクとなります。なお、運転中にカーナビ等を注視したり、携帯電話等を手に持って通話したりすることは道路交通法により禁止されています。

5.歩行者妨害等

歩行者妨害は、横断歩道での歩行者優先を無視して進行する違反行為です。歩行者妨害による交通事故を防止するため、違反者には、罰則として最大で三月以下の懲役又は五万円以下の罰金、行政処分として違反点数2点と9,000円(普通車)の反則金が科される可能性があります。しかしながら、多くの運転者が義務を守らず、事故につながる違反が多発しています。

歩行者妨害の防止には、横断歩道での歩行者優先を強く意識し、横断歩道前で歩行者がいるかどうかを確認し、徐行運転を心がけることが重要です。

【交通事故の動向】推移と現状

直近の交通事故件数の推移と現状にはどのような変化があるでしょうか。ここでは、交通事故の現況をデータを交えながら解説します。

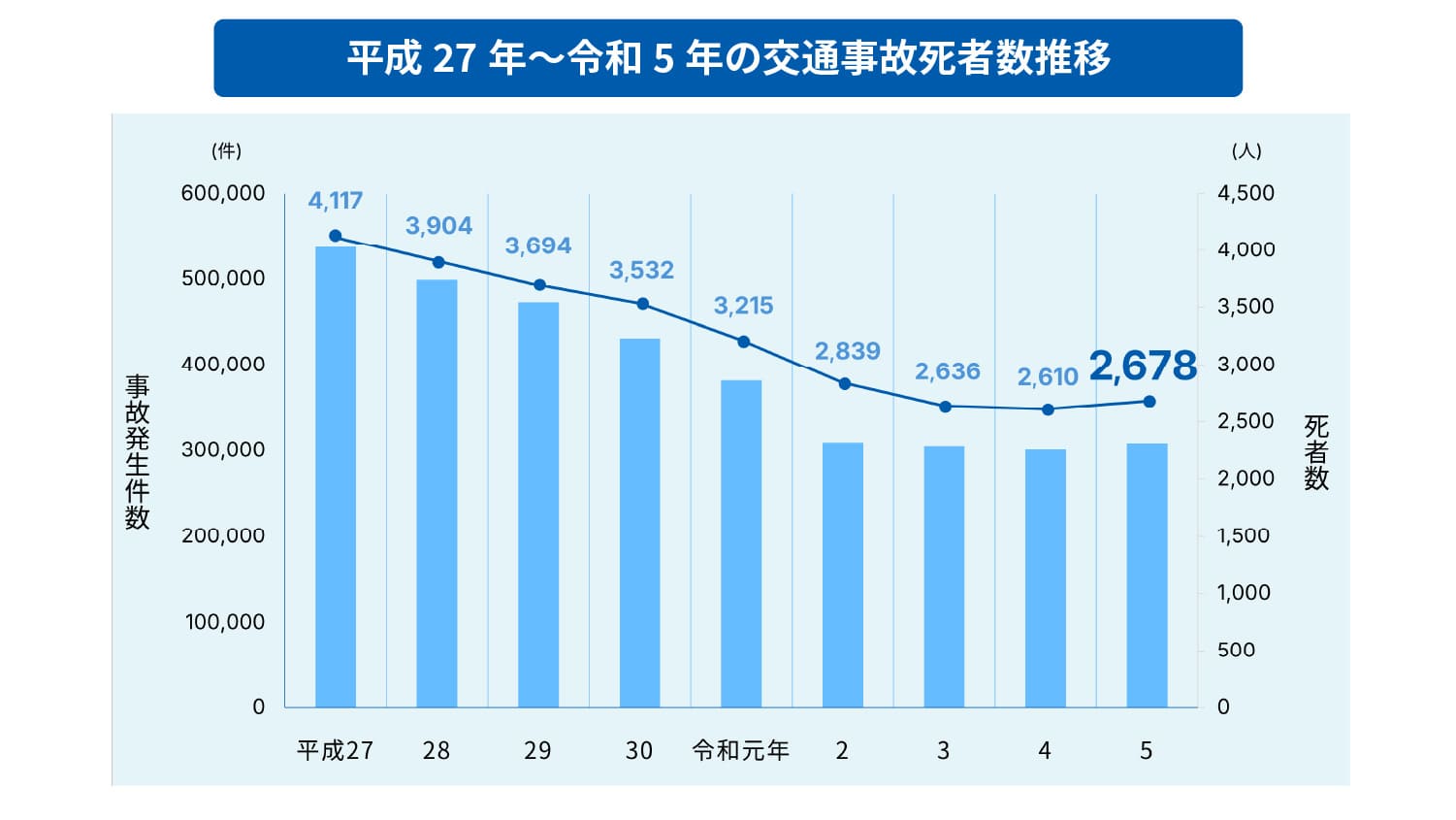

交通事故件数の推移

2023年の交通事故の中の死亡事故件数は、2,618件となっています。また、交通事故死者数は2,678人となっており、どちらも前年比較で増加しています。

交通事故による死者数は、過去最多であった昭和45年の16,765人と比較すると、飲酒運転厳罰化などの成果により減少したものの、平成27年以来8年ぶりに増加しました。

参照:e-Stat 政府統計の総合窓口 1-1交通事故発生状況

参照:内閣府 特集 「交通安全対策の歩み~交通事故のない社会を目指して~」第1章 交通安全対策の取組の経緯と交通事故の減少

参照:内閣府 令和5年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況 令和6年度交通安全施策に関する計画

参照:道路の交通に関する統計 / 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について

高齢者の事故率は高く、死者数は過半数を占める

年齢層別の交通事故死亡者数では、65歳以上の高齢者の割合が全体の54.7%(1,466人)、そのうち、歩行中及び自転車乗用中における交通事故死者数が61.1%(895人)という結果が明らかとなっています。

日本は国際比較において、人口10万人当たりの交通事故死者数(30日以内死者数)は低い水準かつ減少傾向にありますが、高齢者の交通事故の死亡者数は多いです。

そのため、高齢者の通行に適した道路交通環境の整備や高齢者向けの交通安全教育を充実させていくことが重要視されています。

【Excel】再発防止・事故対応をスムーズにする自動車事故報告書テンプレート

交通事故の3要素|ひと・車・道路環境

交通事故の原因となる要素には、「ひと」、「車」、「道路環境」の3つが挙げられます。ここでは、3つの要素の詳細を解説します。

ひと

運転者に起因する交通事故が最も多いです。脇見運転、漫然運転、判断ミス、操作ミスなどによる注意力の欠如や反応の遅れが交通事故の原因として多いです。また、飲酒運転や高齢者の認知機能の低下も人為的な要因として考えられます。

人的要因に対応するため、企業や運転免許センターでは危険予測トレーニングや定期的な健康診断を取り入れ、運転者が自らの運転特性を把握し、注意力の改善に向けた教育を行っています。

交通事故を防止するうえで、安全運転を心がけることが不可欠です。以下記事で詳細を解説していますので、参考にしてみてください。

【安全運転の心がけ】運転のルールやコツ、意識向上の方法やサポートツールを紹介

交通事故を防ぐため、運転者は常に安全な運転を心がけなければいけません。安全に運転するためには、どのようなことに気をつける必要があるのでしょうか。本記事では、安全運転の重要性や運転時に守るべきルール・コツを解説します。安全運転を意識させる方法やサポートグッズ・ツールもご紹介しますので、自社で安全運転の取り組みを行う際の参考にしてください。

車

車両の性能や状態も主要な要因の1つです。ブレーキやタイヤの摩耗、エンジントラブルなど車両の整備不良が原因となる交通事故もあります。車両に不備があると、車両単独で事故が増える要因となります。

近年では、運転支援システム(自動ブレーキ、車線逸脱警告装置など)の導入が進んでおり、運転操作ミスを補うことで、事故の減少に寄与しています。

道路環境

道路の設計や状況も交通事故の発生に大きく影響します。視界の悪い交差点やカーブ、整備が不十分な路面、照明不足などの道路環境が原因で、運転者が対応しきれないケースがあります。

さらに、雨や雪などの気象条件も車両のスリップや視界不良を引き起こす要因となります。道路環境の改善に向けた対策として、道路の修繕や交通標識の設置、適切な道路メンテナンスなどの実施が挙げられます。

交通事故を防ぐために企業にできる対策

企業で実践すべき交通事故の防止策にはどんなものがあるでしょうか。前述の交通事故の3要素であるひと・車・道路環境を踏まえた対策をいくつか紹介します。

社用車の事故発生時の対応や防止策について以下記事で解説しています。理解を深めるうえで、参考にしてみてください。

社用車事故の基礎知識。会社と従業員の責任や損害賠償について解説

社用車で交通事故を起こした場合「誰が責任を負うのか」「どういう対応をすべきか」気になる人もいるのではないでしょうか。本記事では、会社と従業員(運転者)の責任や賠償、事故対応について解説します。事故を防ぐためにできる企業対策についてもご紹介しますので、お役立てください。

安全運転教育を実施する

漫然運転や安全不確認など、交通事故の原因の多くは運転者の不注意、集中力の欠如が起因しています。企業として、改めて基本的な運転技能や交通ルールの遵守を意識づける安全運転教育を実施することが重要です。

また、必要に応じて、実車指導を実施するのも効果的です。自分では安全運転を心がけているつもりでも安全運転の水準を満たしていないケースもあります。第三者が定期的に運転者の運転傾向を把握し、必要に応じて指導することを推奨します。

運転者の体調管理を徹底する

運転者の体調管理を徹底することも、交通事故のリスク軽減に不可欠です。企業では定期的な健康診断を義務付け、運転者の健康状態を把握することが推奨されています。

しかしながら、長距離運転中に運転者が体調不良に陥ることも珍しくありません。そのため、運転中に体調不良が発生した場合は、速やかに運転を中断して安全な場所で休憩を取るよう指導することで、事故の発生リスクを最小限に抑えるよう努めることが重要です。

定期的に車両整備・メンテナンスを実施する

車両整備やメンテナンスの実施体制も見直しましょう。まず、軽乗用車を社用車とする場合は、新規登録車両は、3年間経過後、以降2年ごとに車検が必要です。車種に応じた車検の実施義務を遵守したうえで、車両管理規程に基づく定期的な点検やメンテナンスを行いましょう。

また、運転を補助する最新技術を搭載した車両の導入もよいでしょう。企業におけるリスク管理に投資することもポイントです。

安全運転をサポートするツールを導入する

安全運転をサポートするツールの導入もおすすめです。特に車両管理システムは、車両の位置情報や運行状況、車両のメンテナンス履歴などを一元管理できます。

また、急加速や急ブレーキなどの危険運転を監視し、運転者ごとの運転傾向を分析します。個別の運転指導や車両メンテナンスの適切な時期を把握し、交通事故の防止に役立てることが可能です。

MIMAMO DRIVEなら安全運転指導に役立つ

企業の車両管理や安全運転等を支援するフリートマネジメントサービス「MIMAMO DRIVE」(ミマモドライブ)では、社用車に関するお困りごとを解決します。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

事故の防止対策としてMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホからも入力が可能です。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

交通事故の発生原因の多くは、ヒューマンエラーによるものです。安全運転に対する意識を変化させることは、今日明日でできることではなく、中長期で意識を醸成していく必要があります。

事故原因を把握し、安全運転を実践するための仕組みを整えることが重要です。個人および企業としての取り組みを検討する際に本記事を参考にしてみてください。