安全運転は、運転者の責任であり、交通事故を防止するために欠かせない要素です。毎年多くの交通事故が発生しており、その原因はさまざまですが、適切な運転技術と意識を持つことで事故を減らすことに繋がります。

本記事では、安全運転の重要性や具体的な心がけについて、さらに運転時に守るべきルールやコツ、安全運転をサポートするツールなどについて詳しく解説していきます。これから紹介する内容を活用し、運転者としての責任を果たし、安全な運転を心がけましょう。

安全運転をおこなう目的・重要性

安全運転をおこなう目的は、第一に交通事故を防ぐことです。交通事故は人命を奪うだけでなく、経済面や社会的立場の損失を引き起こします。

また、道路交通法に基づいた運転行動をとることで、法律違反による罰金や免許停止などの法的リスクを避けることも可能です。特に、企業が管理する車両については、信頼の確保や企業イメージの向上にもつながります。適切な運転は、運転者自身の安全だけでなく、歩行者や運転者の安全をも守る行為です。

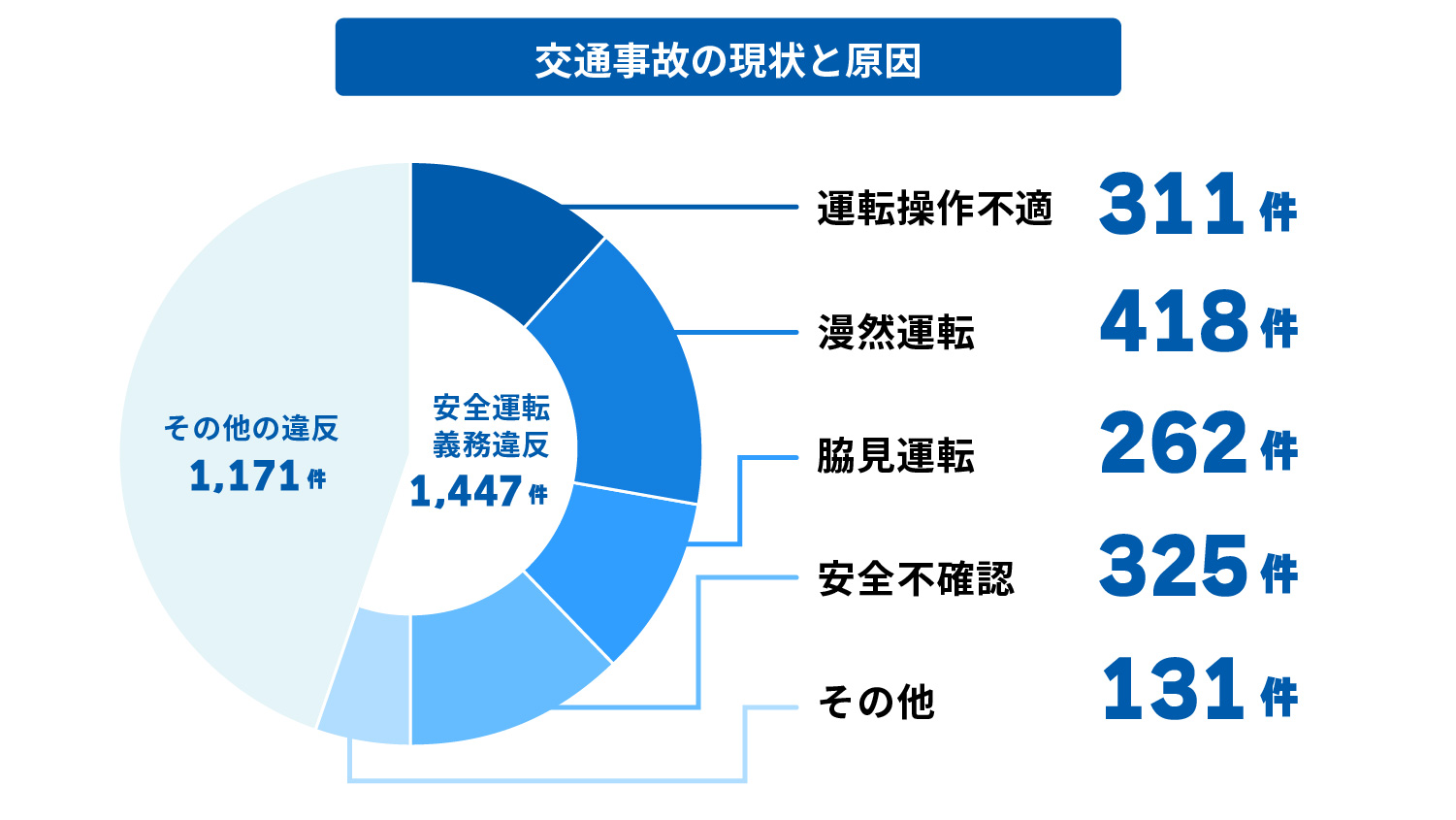

交通事故の現状と原因

交通事故の原因は複数ありますが、原因として多いのは「前方不注意」や「速度超過」が挙げられます。また、交差点での事故や一時停止を無視したことが原因となる事故も多発しています。

令和6年版交通白書によると、令和5年には交通事故件数が増加傾向にあり、前年と比較して事故の発生が多く報告されています。また、事故原因のうち「漫然運転」や「脇見運転」などの不注意が多くの死亡事故を引き起こしていることがわかります。

令和5年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況令和6年度交通安全施策に関する計画(令和6年版交通安全白書)<概要>

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/pdf/gaiyo.pdf

令和6年版 交通白書(全文)

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/pdf/zenbun/1-1-1.pdf

さらに危険運転(無謀な速度超過や危険なあおり運転など)も重大事故の要因として報告されており、交通安全の強化が急務となっています。危険運転は、私たちの生活に重大な悪影響を及ぼす危険な行為であり、社会全体でそのリスクを低減させる必要があります。

こうした事故を防ぐためには、運転者が常に周囲の状況に注意を払い、安全な速度で走行することが重要です。交通事故は、日々のちょっとした不注意が大きな損害をもたらすことを忘れてはなりません。

3分でわかる車両管理・リアルタイム動態管理サービス | MIMAMO DRIVE

安全運転の心がけ|守るべきルールとは

安全運転を実践するためには、基本的なルールと心がけを守ることが重要です。道路交通法に基づいた安全運転を行うことで、事故を防ぐだけでなく、運転者自身の安全と周囲の安全を守ることができます。

特に、車間距離の確保や前方注意、適切な速度での走行などは、運転者が常に意識するべき基本事項です。安全運転を心がけることで、運転者としての責任を果たし、他の道路利用者に対しても思いやりを持った行動ができるようになります。

以下では、具体的な安全運転のための5つの基本則を紹介します。

安全運転5則

安全運転を実践するためには、基本的なルールを守り、状況に応じた適切な判断が必要です。以下の5つの要素は、日常的に運転者が意識すべき重要なポイントです。これらを習慣化することで、交通事故を未然に防ぎ、周囲の安全を確保することができます。

安全運転5則とは、「安全速度を必ず守る。」、「カーブの手前でスピードを落とす。」、「交差点では必ず安全を確かめる。」、「一時停止で横断歩行者の安全を守る。」、「飲酒運転は絶対にしない。」の5則で、昭和56年に公開された「警察白書」内で紹介されています。

参照:警察白書

1. 安全速度を必ず守る

安全速度を守ることは、運転中に発生するリスクを最小限に抑える基本です。

多くの事故は、速度の出しすぎによって運転者が反応できない状況を招くことで発生しています。法律で定められた速度制限を守り、特に道路状況や天候が悪い場合にはさらに速度を落とすことが重要です。

速度制限は単なる目安ではなく、実際の交通状況を踏まえた安全の基準です。過信せずに、常に自分と周囲の安全を優先しましょう。

2. カーブの手前でスピードを落とす

カーブは視界が悪く、前方の状況を予測することが難しいため、必ず手前で速度を落としましょう。特に雨や雪などの悪天候では、道路の滑りやすさが増し、急ブレーキを踏んでも車が止まりきれないことがあります。

適切な速度調整とカーブ進入時の慎重な運転が、事故を防ぐ鍵となります。

3. 交差点では必ず安全を確かめる

交差点での事故は多発しています。信号が青だからといって安心せず、必ず左右の確認を行いましょう。

急な飛び出しや信号無視をする車両もあるため、交差点を渡る際は慎重に進みましょう。また、交差点に歩行者がいる場合は、歩行者を優先させることが道路交通法で義務付けられており、歩行者の動きにも目を配ることが重要です。

引用:道路交通法第三十八条 横断歩道等における歩行者等の優先・第三十八条の二 横断歩道のない交差点における歩行者の優先(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

4. 一時停止で横断歩行者の安全を守る

自動車は横断歩道の手前では停止できる速度で走行しなければなりません。また横断歩道の有無にかかわらず、車道を渡ろうとしている歩行者がいる場合は、歩行者が渡り終えるまで停止しなければなりません。安易に徐行や一時停止を怠ると、重大な事故に繋がることがあります。一時停止をしっかり守り、横断する歩行者や自転車に十分な配慮をすることが求められます。特に学校や公園の周辺では、子供たちが急に飛び出してくる可能性があるため、さらに慎重な運転が必要です。

5. 飲酒運転は絶対にしない

飲酒運転は法律で厳しく禁じられており、事故のリスクが著しく高まります。運転者の反応速度や判断力が鈍り、他人を巻き込む重大な事故を引き起こす可能性が非常に高いため、絶対に避けましょう。

引用:道路交通法第六十五条 酒気帯び運転等の禁止(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

酒気帯び運転の基準値・処分・罰則を詳しく解説!酒酔い運転との違いとは?【弁護士監修】

飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めるため、絶対にしてはいけない行為です。飲酒運転をした場合、法律による厳しい処分や罰則を受ける可能性があります。本記事では、酒気帯び運転の基準値や処分・罰則のほか、酒酔い運転との違いについて解説します。

危険運転とは?危険運転致死傷罪で罰せられる運転行為を解説【弁護士監修】

危険運転は法律で具体的な類型が定められている運転行為です。近年はあおり運転などが特に注目を浴び、厳罰化が進められてきました。この記事では、危険運転の種類と危険運転致死傷罪に関するデータ、罰則を紹介しています。

高速運転安全5則

高速道路での運転は、通常の道路よりも速度が速いため、特に安全への意識が重要です。高速道路特有のリスクとして、長時間運転による疲労や、車間距離不足が原因となる事故が多発します。

そのため、安全速度の遵守や十分な車間距離の確保など、基本的な安全運転のルールを守ることが求められます。以下では、高速道路での安全運転を実践するための5つの基本ルールについて説明し、事故防止に役立つ具体的なポイントを紹介します。

なお、高速運転安全5則とは、昭和54年に定められたもので、「安全速度を守る。」、「十分な車間距離をとる。」「割り込みをしない。」、「わき見運転をしない。」、「路肩走行をしない。」の5則を指し、安全運転5則と同様に昭和56年に公開された「警察白書」内で紹介されています。

参照:警察白書

1. 安全速度を守る

高速道路では特に速度超過による事故が多発しています。法定速度を守ることは、運転者の安全を確保する最も基本的なルールです。特に天候不良や渋滞時には速度をさらに落とし、十分な安全を確保しましょう。

2. 十分な車間距離をとる

車間距離が短いと、前方車両が急停止した際に追突事故を引き起こす可能性があります。十分な車間距離を確保することで、前方車両の動きに迅速に対応できるようにしましょう。速度が上がるほど、車間距離も長めに取ることが重要です。

3. 割り込みをしない

高速道路での割り込みは、他の車両の急ブレーキやハンドル操作を強いる危険な行為です。無理な車線変更や急な割り込みは絶対に避け、流れに沿ったスムーズな運転を心がけましょう。

4. わき見運転をしない

高速道路では、わき見運転が大きな事故を引き起こすことがあります。ナビの操作やスマートフォンの使用、同乗者との会話などに気を取られることなく、常に前方に注意を集中させましょう。わき見運転による事故は、運転者の意識一つで防ぐことができるため、常に心がける必要があります。

5. 路肩走行をしない

路肩は緊急車両や故障車両が通行するためのスペースです。一般車両が走行することは禁じられており、重大な交通違反となります。渋滞時や遅延が発生しても、ルールを守り正しい車線を走行することが大切です。

安全運転を意識させる方法

安全運転を持続的に実践するためには、運転者が常に高い意識を持つことが重要です。個々の意識向上には、教育や診断を通じたフィードバック、また交通安全に関する啓発活動など、様々なアプローチが効果的です。

以下では、運転者に安全運転を意識させるための具体的な方法について解説します。

安全運転講習会

安全運転講習会は、運転者のスキル向上と意識改革を図るために効果的な手段です。運転中に遭遇するさまざまな危険な状況をシミュレーションすることで、運転者は自身の運転技術や判断力を再評価できます。安全運転に関する最新の法規や技術を学び、実際の運転に反映させることが重要です。

安全運転診断

安全運転診断は、運転者の運転傾向を客観的に評価するためのツールです。特に企業や運輸業界で活用されており、運転者のスピード調整や車間距離、急ブレーキの使用頻度などをデータ化します。これにより、運転者が自分自身の運転の癖を把握し、改善すべき点を明確にできます。

また、診断結果をもとに、個々の運転者に対して適切なフィードバックが行われるため、安全運転への意識が向上します。企業においては、事故防止対策としての効果が大きく、社員全員が安全運転診断を受けることで、会社全体の安全意識を高めることが可能です。

交通安全の標語やポスター

交通安全標語やポスターは、日常的に安全運転を意識させるための有効なツールです。標語は短くインパクトのある言葉で安全意識を促し、ポスターは視覚的に運転者の注意を引きます。これらのツールを会社の休憩室や運転者が頻繁に通る場所に掲示することで、自然に安全運転を心がける雰囲気を作り出します。

また、自治体や交通安全協会が制作する標語やポスターも活用することで、地域全体での安全意識を高めることができます。従業員の安全意識向上のために、これらのツールを積極的に取り入れることが推奨されます。

安全運転をサポートする道具・ツールの紹介

安全運転を促進するためには、運転者の技術や意識だけでなく、最新のサポートツールも活用することが効果的です。サポートツールは、運転中のリスクを減らし、万が一のトラブル時にも適切な対応を支援します。以下では、安全運転をサポートするための道具やツールについて、いくつかの具体例を紹介します。

補助ミラー

補助ミラーは、運転者の視界を広げ、死角を減らすために設置されるアイテムです。特に、大型車や運搬車両では死角が大きくなりがちで、見落としが原因の事故が発生しやすくなります。

補助ミラーを装備することで、後方や側面の状況をより正確に把握でき、周囲の車両や歩行者、自転車などに対する安全性が向上します。補助ミラーは、視覚的なサポートだけでなく、安心感を与える効果もあり、特に混雑した都市部や狭い道路での運転において役立ちます。

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーは、安全運転をサポートする最も効果的なツールの一つです。運転中の状況を録画し、事故発生時の証拠として活用できるため、多くの運転者や企業で導入が進んでいます。

事故の際に客観的な証拠が残ることで、トラブルの早期解決や責任の明確化が可能となり、万が一の事故時にも安心です。また、ドライブレコーダーが設置されていることで、運転者の意識が引き締まり、自然と安全運転を心がけるようになるという副次的な効果も期待できます。

高性能なドライブレコーダーにはGPS機能や前後録画機能なども搭載されており、より安心な運転をサポートします。

車両管理システム

車両管理システムは、企業が保有する車両の運行状況やメンテナンス情報を一元管理するためのツールです。このシステムを導入することで、運転者の走行距離や燃費、運転傾向をリアルタイムで把握でき、安全運転の徹底やコスト管理が容易になります。

また、運転データを基にしたフィードバックや改善点の指摘ができるため、事故防止にもつながります。車両管理システムは業務効率化と安全性向上のための重要なツールとなります。

MIMAMO DRIVEで安全運転促進・業務効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

「MIMAMO DRIVE」を導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

安全運転は、日々の運転において常に意識しなければならない重要な要素です。本記事では、交通事故を防ぐための基本的な安全運転のルールや心がけ、さらに運転者の意識を向上させるための具体的な方法やサポートツールについて詳しく解説しました。

安全運転を促進するためには、単にルールを守るだけでなく、最新の技術やツールを積極的に活用することが効果的です。社員の安全運転意識を高めるための講習会やツールの導入を検討し、交通事故防止に向けた継続的な取り組みを行う行っていきましょう。