「ヒヤリとしたが事故にはならなかった」そんな運転を放置していませんか? カーブや右左折時の事故は、運転技術だけでなく、日頃の指導や意識付けで防げるケースが多数あります。本記事では、安全運転管理者がドライバーに伝えるべき具体的な指導ポイントと、すぐに使えるチェックリスト・教え方のコツをわかりやすく紹介。

企業が直面する「安全運転指導の難しさ」

多くの企業で、安全運転の重要性は十分に理解されています。しかし実際の現場では、ドライバーの運転行動をどのように改善すればよいのか、指導の難しさに悩む安全運転管理者の声が後を絶ちません。この章では、企業が直面している代表的な課題とその背景を整理し、次に何をすべきかを見えてくるようにご説明します。

「危なかった」で終わってしまう現場の実態

企業の社用車を運転する中で、事故にはならなかったものの「ヒヤリ」とした経験を持つドライバーは少なくありません。

しかし、それらが日報や報告書にきちんと残されることは稀です。ドライバー個人の判断に任せられている現場では、危険の兆候が見えにくく、事故につながる前に手を打つことが困難です。

さらに、軽微な接触や違反が起きても、「注意喚起」で終わってしまうことが多く、再発防止の仕組みまで踏み込めない企業も多いのが実情です。

指導しても変わらないドライバーの特徴とは?

「同じことを何度注意しても直らない」「一時的に良くなっても、すぐ元に戻る」。このような悩みを抱える管理者も多いのではないでしょうか。

特に以下のようなドライバーは、その特徴が強く現れる傾向にあります。

- 長年の運転経験で自己流が染みついている人

- 注意されることに反発心を持ちやすい人

- なぜ指導されるのか、根拠が分からない人

これらの背景には、「感覚で運転している」「客観的な改善ポイントが分からない」という共通点があります。つまり、注意の仕方や内容よりも、「伝わる根拠」と「納得感」が不足していることが、改善されない本当の原因なのです。

属人化と場当たり的な指導が限界を迎えている

これまで多くの企業では、安全運転の指導が上司やベテラン社員の経験則に頼って行われてきました。

しかし人によって指摘内容や基準がバラバラになりがちで、受け手であるドライバーも「結局なにが正解なのか分からない」と混乱してしまいます。

また、事故や違反が発生したときだけ注意する「事後対応型」の指導では、そもそも予防になりません。今必要なのは、客観的なデータに基づいた指導と、再現性ある仕組み化です。

この章では、企業が抱える安全運転指導の難しさを明らかにしました。

次章では、実際にドライバーに伝えるべき安全運転の基本動作と、その指導のコツを詳しくご紹介します。

カーブ・右左折での事故・ヒヤリハットが多い理由

カーブや右左折は、一見シンプルな操作に思えますが、事故やヒヤリハットが多く発生する危険な運転シーンです。この章では、実際にどんなミスや判断不足が事故につながりやすいのかを、代表的な3つのポイントに絞って解説します。安全運転管理者として、自社ドライバーが無意識にしているリスクの見極めにお役立てください。

カーブ進入時の速度超過と視線のズレ

カーブでの事故の多くは、進入時のスピードの出しすぎが原因です。直線道路と同じ感覚で運転してしまうと、ハンドル操作が間に合わず、車が外側にはみ出したり、横転などの重大事故に繋がるおそれがあります。

また、視線の置き方も見落としがちなポイントです。目線がカーブ手前の道路に集中していると、次の動作が遅れがちになります。正しい目線は「カーブ出口(=これから進む方向)」です。運転者に「視線は遠くへ」「先を読む」ことを意識させるだけでも、走行の安定性が大きく変わります。

右左折時の巻き込みと確認不足

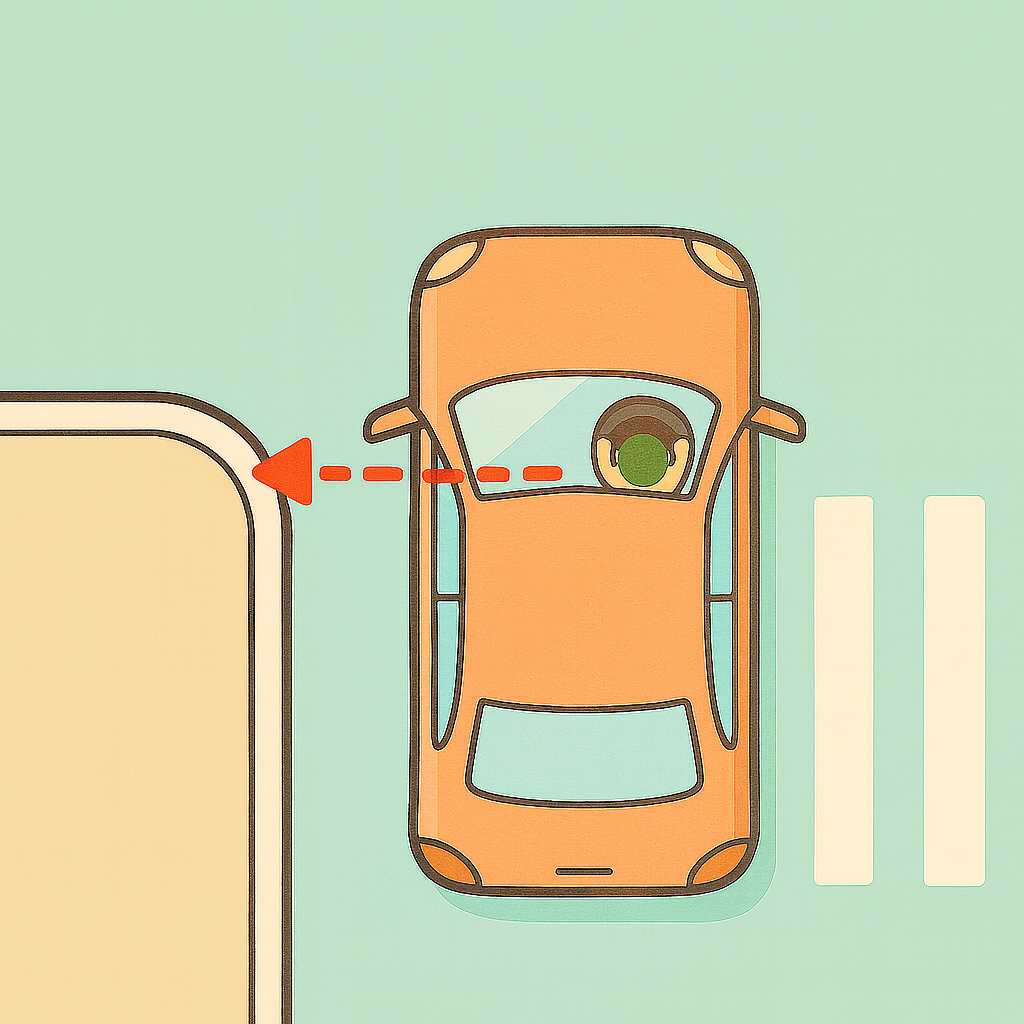

交差点での右折・左折時は、歩行者・自転車・バイクの巻き込み事故が多発します。特に左折時は、車の内輪差により左後輪が歩道に近づきやすく、横断中の歩行者や自転車に気づくのが遅れるケースがあります。

こうした事故を防ぐには、「ミラーで確認」「目視で確認」「速度を落とす」という3つの確認動作を習慣づけることが重要です。速度が速いと確認の時間が取れず、判断ミスが起きやすくなります。まずはしっかりと減速する意識を持つよう指導しましょう。

ハンドル操作の誤りと操作の焦り

カーブや右左折時に「ハンドルを切るタイミング」が早すぎたり遅すぎたりすると、進路が大きく乱れます。さらに、焦って操作することで急ハンドルになり、車体が大きく傾いたり、後続車との接触につながることもあります。

特に、運転に慣れていないドライバーや、ブランクのある方は、感覚頼りでハンドルを操作していることが少なくありません。事故を防ぐには、ハンドルを「どこで」「どれくらい」切るかという具体的な基準やイメージを持たせることが大切です。

たとえば、左折の際はクルマの前輪がコーナーの先端より前に出ている状態からハンドル切り始めます。目安としては、「ドライバーの肩」が「コーナーの先端」と重なったタイミングです。

この章では、速度・視線・ハンドル操作の3点が、カーブや右左折時の事故リスクを左右することをご紹介しました。次の章では、こうしたリスクを踏まえ、現場で使える安全運転指導のコツを詳しく解説していきます。

ドライバーに伝えるべき安全運転の基本5ポイント

カーブや右左折時の事故を防ぐには、感覚任せではなく「正しい操作の理解と習慣化」が不可欠です。この章では、安全運転管理者が現場で指導する際に伝えるべき“基本の行動5つ”を具体的にご紹介します。すぐに使えるフレーズや指導のコツも交えていますので、教育資料や朝礼資料としてもご活用いただけます。

1. カーブは「減速完了→旋回」が鉄則

カーブで安定して曲がるには、カーブに入る前にしっかり減速しておくことが大切です。カーブの途中で強いブレーキをかけると、車が思っている以上に曲がりすぎて内側に切れ込んでしまうオーバーステアという現象が発生したり、逆に思った以上に曲がりにくくなり外側に膨らんでしまうアンダーステアという状態が発生するなど不安定な状態になり、制御が難しくなります。

「減速はカーブの手前で完了」「カーブ中は急激なブレーキ操作を避ける」この2点を強調して指導しましょう。

2. ハンドルは「視線の先を見て、ゆっくり切る」

ハンドル操作は、視線がカギです。「どこに行きたいか」を見ていないと、手先だけの操作になりがちで、結果として急ハンドルや進路のブレに繋がります。

運転者には「曲がる方向の出口を見ながらハンドルをゆっくり切る」ことを意識させましょう。視線と操作が連動すれば、自然とスムーズな曲がり方になります。

3. 右左折前は「ミラー・目視・減速」の三点セット

交差点での右左折では、巻き込みや見落としが最も多くなるポイントです。特に左折時は死角に入りやすい自転車・歩行者に注意が必要です。

「ミラーで確認」「目視で確認」「しっかり減速」この3つの行動をルール化して、毎回意識させることが事故防止に直結します。

4. 操作のクセは「数値や記録」で気づかせる

「急ブレーキが多い」「右折時の速度が速い」などの運転のクセは、本人が気づきにくいものです。そうしたときに有効なのが、データの活用です。動態管理サービスなどの運転記録ツールを使えば、数値で癖を“見える化”できます。データをもとに「ここが危ないよ」と伝えれば、感覚ではなく納得感ある指導ができます。

5. 指導は「怒らず、継続して、具体的に」

安全運転指導で最も重要なのは、続けることと伝え方の工夫です。「なんでできないんだ」と責めるのではなく、「ここをこう変えれば良くなるよ」と具体的で前向きな言葉を使いましょう。

また、一度で終わらず、定期的に同じ内容を繰り返し伝えることが行動の定着につながります。

【安全運転の心がけ】運転のルールやコツ、意識向上の方法やサポートツールを紹介

交通事故を防ぐため、運転者は常に安全な運転を心がけなければいけません。安全に運転するためには、どのようなことに気をつける必要があるのでしょうか。本記事では、安全運転の重要性や運転時に守るべきルール・コツを解説します。安全運転を意識させる方法やサポートグッズ・ツールもご紹介しますので、自社で安全運転の取り組みを行う際の参考にしてください。

この章では、運転者に伝えるべき基本動作と指導の工夫をご紹介しました。次章では、こうした指導を属人化せず、再現性を持って行う仕組みとして、動態管理サービス「MIMAMO DRIVE」の活用方法をご紹介します。

6. MIMAMO DRIVEで安全運転促進・業務効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

「MIMAMO DRIVE」を導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

まとめ

カーブや右左折といった日常的な運転動作こそが、事故やヒヤリハットの温床になり得ます。指導する側がどれだけ丁寧に伝えても、受け手であるドライバーが「なぜ必要か」「どこを直せばいいのか」に納得できなければ、運転行動は変わりません。

だからこそ今、安全運転の現場には「感覚」ではなく“データ”に基づく指導と、それを誰でも実行できる“再現性ある仕組み”が求められています。

動体管理サービスを活用すれば、運転のクセや危険挙動を見える化し、感情論に頼らない指導が可能になります。

自社の安全運転体制をより強固なものにしたいとお考えの方は、ぜひ導入をご検討ください。