事業のために社用車を購入する際には、減価償却に必要な耐用年数について理解しておく必要があります。しかし、耐用年数の概要や新車と中古車の違い、計算方法がわからずにいる方もいるのではないでしょうか?

本記事では、社用車における耐用年数の基礎知識から、新車・中古車それぞれの計算方法をわかりやすく解説します。減価償却の具体的な計算例や注意点もまとめましたので、経理担当者や事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

耐用年数とは?

耐用年数とは、固定資産を通常の用途で使用した場合に、本来の機能を発揮できると見込まれる期間のことです。「資産の使用可能期間」とも言い換えられます。

固定資産は使用していくにつれて、徐々に価値が低下するのが通常です。このように、時間の経過とともに価値が低下していく資産を「減価償却資産」と呼びます。減価償却資産の会計処理は、取得費用をその資産の使用可能期間で分割し、経費計上するのが決まりです。

このように耐用年数は、減価償却資産を適切に会計処理するために用いられます。

事業などに使用する社用車は、固定資産です。社用車の用途や状態、細目などによって耐用年数は異なりますが、減価償却の対象になるのが通常です。

社用車の耐用年数は新車と中古車で異なる

社用車の耐用年数は、新車と中古車で異なります。中古車は新車当時から時間が経っており、車両状態が落ちています。「耐用年数=資産の使用可能期間」のため、新車よりも中古車のほうが耐用年数が短くなることが多いです。

なお、車両状態が新品の新車は耐用年数が統一されています。一方中古車は、車両によって状態に差があるため、個々で計算が必要です。

新車の法定耐用年数

新車の法定耐用年数は、国税庁で定められています。車両の使用用途や種類によって異なるため、よく確認しておくことが重要です。以下、2024年10月時点の法定耐用年数を表にまとめました。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

一般用

(特殊自動車や運送事業等以外のもの)

| 自動車(2輪・3輪自動車を除く) |

|

|---|---|

| 2輪・3輪自動車 | 3年 |

| 自転車 | 2年 |

| リヤカー | 4年 |

運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの

| 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く) |

|

|---|---|

| 乗合自動車 | 5年 |

| 自転車、リヤカー | 2年 |

| 被けん引車その他のもの | 4年 |

中古車の耐用年数

国税庁のホームページでは、以下のように説明されています。

”中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。”

中古車は、車両ごとに個々で耐用年数を決定します。

求め方は『簡便法』という計算方法です。

新規登録からの経過年数を基に、計算式で耐用年数を算出します。

ただし、中古車を事業の用に供するために行った資本的支出が、同等の新車を取得する場合の価額(再取得価額)の50%を超えない車が対象です。

つまり新車価格の50%以上の費用が必要となる中古車は、簡便法で見積もることはできないので注意しましょう。

続いて、簡便法による耐用年数の計算方法について「法定耐用年数の一部を経過した場合」と「法定耐用年数の全部を経過した場合」をご紹介します。

法定耐用年数の一部を経過した場合の計算方法

法定耐用年数の一部を経過した場合は、法定耐用年数から経過した年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数が、耐用年数として算出されます。

計算式で表すと「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」となります。

例えば、法定耐用年数が30年(360か月)で、経過年数が10年(120か月)の中古資産の簡便法による見積耐用年数は以下の通りです。

(360か月-120か月)+120か月×20%

=240か月+24か月

=264か月 =22年

計算結果に1年未満の端数が出た場合は切り捨てするので、最終的な耐用年数は2年になります。また、計算結果が2年に満たない場合は、耐用年数を2年とする決まりがあります。万が一計算結果が1.5年などになるときは、耐用年数は2年になると覚えておきましょう。

法定耐用年数の全部を経過した場合の計算方法

法定耐用年数の全部を経過した場合の計算式は、「法定耐用年数×20%」です。

経過年数が6年の軽自動車を中古車で購入した場合、軽自動車の法定耐用年数が4年なので以下のような計算をします。

48か月×20%=9.6か月

計算上では9.6か月ですが、計算結果が2年に満たない場合の耐用年数は一律で「2年」です。そのため、今回の耐用年数は2年となります。

弁護士監修 | アルコールチェック義務化対応ハンドブック

減価償却について

減価償却とは、社用車などの固定資産の取得費用を耐用年数で分割し、数年にわたって経費計上することです。分割して経費計上することで、業績を正しく把握できます。

例えば、社用車や建物などの取得費用を全額経費計上すると、購入事業年度の経費金額が高額になります。すると、会社の正確な損益を把握できなくなるのです。場合によっては赤字になり、融資などに影響を及ぼす可能性もあります。

固定資産取得による業績の影響を正しく判断するためにも、減価償却は重要といえます。

減価償却の計算方法

購入した車の減価償却の計算方法について、以下の2種類を紹介します。

- 定額法

- 定率法

それぞれについて、例を挙げながら解説します。

定額法

定額法は、車両の取得価額に定められた償却率を掛けることで、毎年同じ金額を減価償却費として計上する計算方法です。3種類の中でも、最もシンプルで分かりやすい計算方法として知られています。

定額法による減価償却費の計算式は、「車両の取得価額×定額法の償却率」です。定額法の償却率は国税庁で定められており、耐用年数によって異なります。

定率法

定率法は、固定資産の未償却残高に一定の償却率を掛けて、毎年の減価償却費を算出する計算方法です。初年度は減価償却費が大きくなりますが、年数が経過するにつれて減額されていきます。

定率法の計算式は、「未償却残高×定率法の償却率」です。定額法と同様、定率法の償却率も国税庁で定められており、耐用年数によって乗率が異なります。

社用車の減価償却で知っておきたいこと・注意点

社用車の減価償却では、知っておくべき注意点があります。注意点を知らずに車両を購入すると、想定していた額を経費計上できなかったり、節税の面で損をしたりする可能性があります。社用車の減価償却における正しい知識を身につけることは、適切な会計処理を行ううえで欠かせません。

ここからは社用車の減価償却で知っておくべき注意点を解説します。

購入する中古車の金額によって耐用年数が異なる

中古車を購入する際には、再取得価額と資本的支出の関係を意識する必要があります。再取得価額と資本的支出の関係によって、耐用年数が大きく変わることがあるからです。

再取得価額とは、購入する中古車と同一モデル、同じ用途の車を新品で購入する場合の価格を指します。資本的支出とは、車両に新たな価値を加えたり、使用可能期間を延長させたりするような支出のことです。例えば高機能エンジンへの換装などが該当します。

資本的支出が再取得価額の50%を超える場合、その中古車は新車と同じ法定耐用年数が適用されます。例えば、新車価格が200万円の普通車を100万円で中古購入し、その後120万円の資本的支出を行ったとしましょう。この場合、資本的支出が再取得価額の50%、つまり100万円を超えているため、新車と同じ6年の耐用年数が適用されるのです。

このように、再取得価額と資本的支出の関係によっては耐用年数が長くなります。購入価格や購入後の支出的資本を事前に見積もったうえで、中古車を選ぶことが重要です。

社用車の取得日に気をつける

社用車の減価償却を行う際、特に重要となるのが取得日の考え方です。減価償却費は年単位ではなく、月単位で計算されます。そのため取得のタイミングによって、初年度に計上できる経費の金額が大きく変わってくるのです。

なお、取得日とは、実際に事業の用に供した日、つまり納車後に初めて使用した日を指します。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

減価償却費の具体的な計算式は「取得価額×償却率×事業年度内で使用した月数÷12」です。

つまり、事業年度の初月に社用車を取得した場合は、その年度で12か月分の減価償却費を計上できます。一方、年度途中での取得となると、残りの月数分しか計上できません。

このような仕組みを理解した上で、効果的な税務戦略を立てることが重要です。初年度から最大限の減価償却費を計上したい場合は、可能な限り事業年度の早い時期に車両取得を検討するのがよいでしょう。特に高額な新車や、事業拡大に伴う複数台の車両購入を予定している場合は、取得時期の計画が税負担に大きな影響を与える可能性があります。

取得価額に含まれる費用と含まれない費用がある

社用車の減価償却を正確に行うためには、取得価額を適切に算定する必要があります。取得価額の計算において重要なのが、法律上で定められた「取得価額に含める費用」と「含めなくてもよい費用」の区分を理解することです。

取得価額に必ず含めなければならない費用は、以下が挙げられます。

- 車両本体価格

- オプション費用

- 納車費用

車両そのものの価値を構成する要素として考えられる費用は、取得価額の一部として扱われます。取得価額の算定は減価償却費の計算の基礎となるため、含めるべき費用を正確に把握しておきましょう。

一方、取得価額に含めなくてもよい費用は、以下のとおりです。

- 自動車税種別割

- 自動車環境性能割

- 自動車重量税

- 自賠責保険料

- 車庫証明費用

- 検査登録(車検)費用

上記は、車両の取得に付随して発生する費用ですが、車両そのものの価値を構成するものではないと考えられています。税務上の観点からも、「含める費用」「含めなくてよい費用」の区分を明確にしておきましょう。

減価償却資産を全額経費計上するには適用要件を満たす必要がある

社用車の減価償却において知っておくべき制度の一つに、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。この特例を利用すると、取得価額30万円未満の減価償却資産を一度に全額経費にすることが可能です。社用車の場合は、中古車購入時に適用される可能性があります。

本来であれば購入した車の耐用年数に応じて減価償却費を計上しますが、30万円未満で購入した車は全額経費計上ができます。

ただし、この特例の適用には一定の要件があります。対象となるのは青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得については1,000人以下)の場合です。また、一事業年度内での特例適用総額には、取得価額の合計が300万円までという上限があります。

なお、少額減価償却資産の特例を利用するためには、手続きが必要です。具体的には、対象となる資産の取得価額を損金処理するとともに、確定申告時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を提出します。また、本特例の適用期間は平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した資産に限定されている点には注意が必要です。

詳細は国税庁ホームページ「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」をご覧ください。

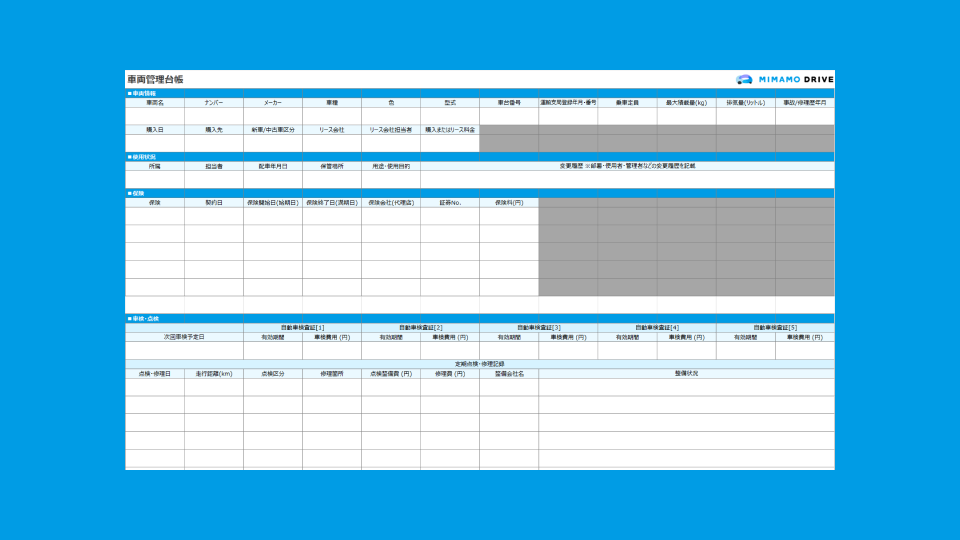

社用車の管理に役立つMIMAMO DRIVE

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

「MIMAMO DRIVE」を導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

社用車の会計処理において、耐用年数の理解は不可欠です。耐用年数は資産の使用可能期間を示し、新車は国税庁が定めた法定耐用年数を使用します。一方、中古車は個別に計算が必要です。経過年数によって計算方法が異なる点に注意してください。

減価償却の計算方法には、定額法、定率法があります。定額法は、毎年同額を償却できるため、事業計画が立てやすいです。定率法は、初年度の節税効果が高い特徴があります。

なお、会計処理を行う際は、取得日の考え方や取得価額に含める費用の区分にも気を配りましょう。また、取得価額が30万円未満の場合は、少額減価償却資産の特例により全額を即時償却できる可能性があります。会計処理は企業の税務戦略にも大きく影響するため、正しい知識を得ることが重要です。