あおり運転は、車両の走行を妨害し、交通事故リスクとなる危険な行為です。令和2年に煽り運転の取り締まりを強化する「妨害運転罪」が創設され、厳しい罰則が科されています。

本記事では、あおり運転厳罰化の背景や妨害運転罪の内容をはじめ、煽り運転に該当する違反行為を解説。合わせて、あおり運転をしないための注意点や被害に遭った場合の対応も交えつつ、あおり運転に対する理解を深めるきっかけとなる情報を紹介します。

あおり運転の厳罰化とその背景

他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故につながる危険な行為である「あおり運転」に対し、2020年6月30日に道路交通法が改正され、「妨害運転罪」が新設されました。

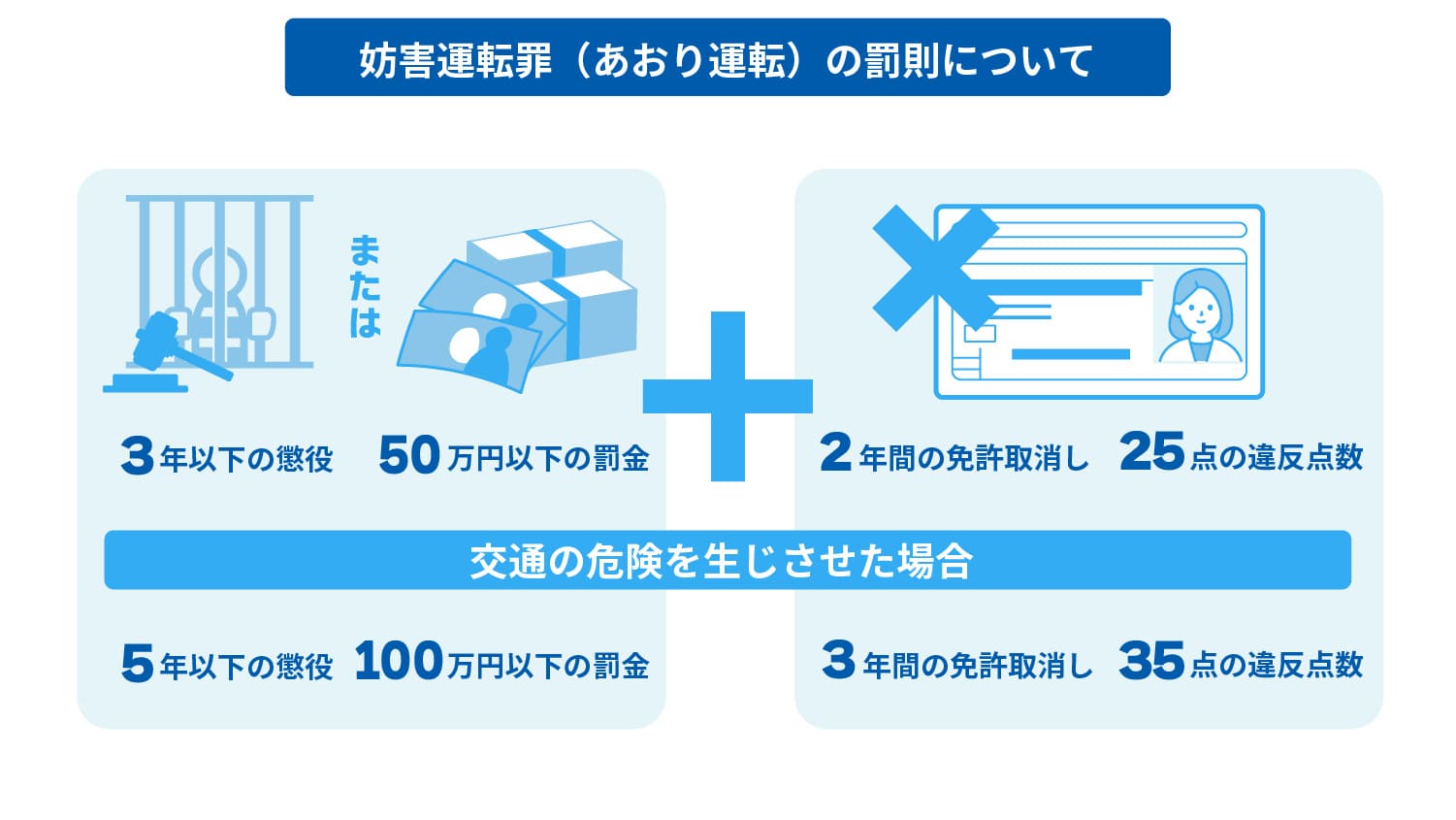

妨害運転罪の違反による罰則は、一般的な妨害運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして妨害運転により著しい危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることとなりました。

厳罰化の背景には、2017年6月に東名高速道路で発生した一家4人が死傷する事故など、あおり運転による重大な事故が社会問題化したことを受け、あおり運転を直接取り締る法律の整備が求められ、今回の法改正に至った背景があります。

妨害運転罪(あおり運転)の内容と罰則について

妨害運転罪(あおり運転)は、以下の違反行為を罰則の対象としています。

- 通行区分違反

- 急ブレーキ禁止違反

- 車間距離不保持

- 進路変更禁止違反

- 追い越し違反

- 減光等義務違反

- 警音器使用制限違反

- 安全運転義務違反

- 最低速度違反(高速自動車国道)

- 高速自動車国道等駐停車違反

他の車両などの通行を妨害する目的で上記の違反が認められ、当該他の車両等に交通の危険を生じさせた場合は、3年以下の懲役またはは50万円以下の罰金にに処せられます。また、欠格期間を2年間とする免許取消し(25点)の違反点数も科せられます。

妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。また、欠格期間を3年間とする免許取消し(35点)の違反点数も科せられます。

MIMAMO DRIVE デモ体験

あおり運転に該当する10の違反行為

あおり運転として、取り締まりの対象となる10類型の違反行為は以下の通りです。

- 通行区分違反

- 急ブレーキ禁止違反

- 車間距離不保持

- 進路変更禁止違反

- 追い越し違反

- 減光等義務違反

- 警音器使用制限違反

- 安全運転義務違反

- 最低速度違反(高速自動車国道)

- 高速自動車国道等駐停車違反

各違反行為の詳細を解説します。

1.通行区分違反

通行区分違反は、車両が指定された通行区分を守らずに走行する行為を指します。対向車線へのはみ出しや、道路の中央線を越えて走行することなどが該当します。

通行区分の違反に相当する行為は。対向車との正面衝突など重大な事故を引き起こすおそれがあります。

参照:道路交通法 第十七条

2.急ブレーキ禁止違反

急ブレーキ禁止違反は、危険防止のためにやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけることを禁止する行為を指します。

あおり運転の対象で、後続車に対する嫌がらせや威嚇を目的に、不必要な急ブレーキをかける行為が該当します。このような行為は、後続車の運転者に恐怖や混乱を与え、重大な事故を誘発する危険性があります。。

参照:道路交通法 第二十四条

3.車間距離不保持

車間距離不保持は、前方を走行する車両との間に適切な距離を保たず、過度に接近して走行する行為を指します。

前方車両が急停止した際、十分な距離が取れていないことによる追突リスクや後続車が過度に接近することで、前方車両の運転者に心理的なプレッシャーを与え、焦りや不安を誘発します。

適切な車間距離の目安として、前方車両が通過した地点を自車が2秒後に通過するように車間距離を調整する「2秒ルール」が推奨されています。(警察庁:車間距離は2秒が目安)

参照:道路交通法 第二十六条

4.進路変更禁止違反

進路変更禁止違反は、他の車両の通行を妨害する目的で急な進路変更を行う行為を指します。後続車や隣接車線の車両に対して予測不能な動きとなるため、追突や側面衝突などの事故を誘発するリスクがあります。

この行為が、あおり運転の一環として意図的に行われる場合、妨害運転罪として重い罰則が科せられる可能性があります。

5.追い越し違反

追い越し違反は、道路交通法に定められた追い越しルールに反する行為を指します。特に、他の車両の通行を妨害する目的で不適切な追い越しを行うことは、あおり運転の対象となっています。

道路交通法では、追い越しは原則として右側から行うと定められています。左側からの追い越しは、他の車両の予測を裏切り、事故の原因となるため禁止されています。また、追い越し禁止の標識や標示がある場所、交差点や横断歩道の手前などでは、追い越しが禁止されています。

参照:道路交通法 第二十八条の一

参照:道路交通法 第三十条

6.減光等義務違反

減光等義務違反とは、不必要に前照灯(ヘッドライト)を使用し、対向車や先行車の運転に支障を きたすおそれを生じさせる行為を指します。

具体的には、前方の車両に対して、威嚇や嫌がらせを目的として、繰り返し前照灯を点滅させたり、対向車や前方車両がいるにもかかわらず、長時間ハイビームを照射し続け、相手の視界を妨げたりする行為が挙げられます。

参照:道路交通法 第五十二条

7.警音器使用制限違反

警音器使用制限違反は、必要のない場面でクラクション(警音器)を鳴らす行為を指します。見通しの悪い交差点やカーブなどで、標識により警音器の使用が指示されているケースや歩行者や他の車両が自車に気づいておらず、衝突の危険があるケース以外でクラクションを鳴らすことは、原則として禁止されています。

前方の車両に対して、威嚇や嫌がらせを目的として繰り返しクラクションを鳴らす行為は、取り締まりの対象となります。

参照:道路交通法 第五十四条

8.安全運転義務違反

安全運転義務違反は、運転者が適切な運転操作や周囲の状況確認を怠り、他の交通参加者に危険を及ぼす可能性がある行為を指します。

車両を左右に不規則に動かし、後続車や周囲の車両に不安や危険を与える蛇行運転や意図的に他の車両や二輪車、歩行者に接近し、進路を狭めたり威圧感を与える幅寄せなどが挙げられます。

参照:道路交通法 第七十条

9.最低速度違反(高速自動車国道)

高速自動車国道における最低速度違反は、道路交通法に定められた最低速度(通常は時速50km)を下回る速度で走行する行為を指します。

後続車に対する嫌がらせや妨害を目的として意図的に低速走行を行うと後続車の運転者にストレスや危険を与えるだけでなく、交通の円滑な流れを阻害し、追突事故などの重大な事故に繋がるおそれがあります。

10 .高速自動車国道等駐停車違反

高速道路上での駐停車は、あおり運転とみなされる行為です。

意図的な停車や駐車は、後続車両に急ブレーキや急な進路変更を強いることになり、重大な追突事故や多重衝突事故を引き起こす危険性があります。

人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が適用となる

あおり運転によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

危険運転致死傷罪の詳細は、以下記事を参考にしてください。

危険運転とは?危険運転致死傷罪で罰せられる運転行為を解説【弁護士監修】

危険運転は法律で具体的な類型が定められている運転行為です。近年はあおり運転などが特に注目を浴び、厳罰化が進められてきました。この記事では、危険運転の種類と危険運転致死傷罪に関するデータ、罰則を紹介しています。

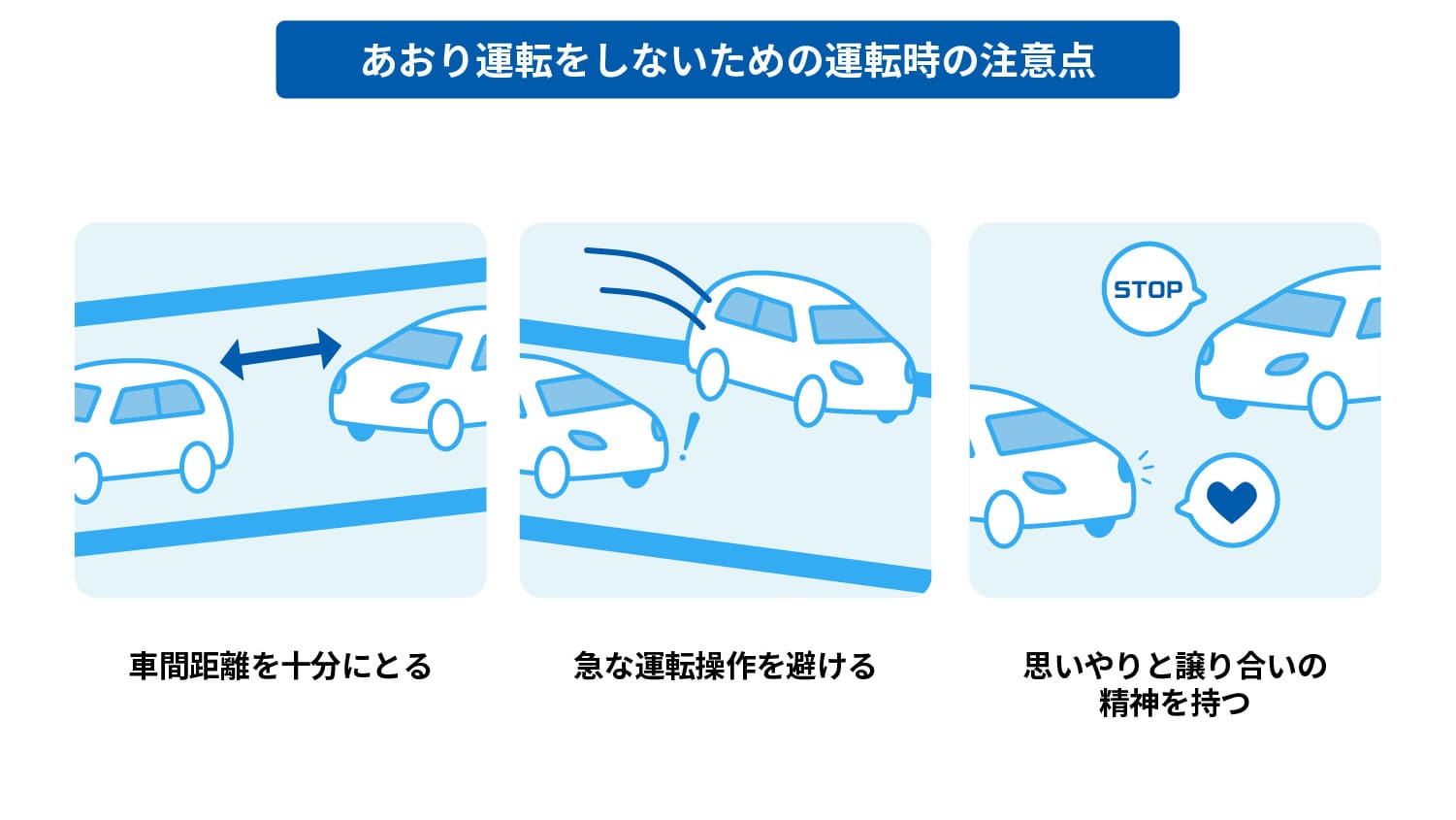

あおり運転をしないための運転時の注意点

車両の運転時には、故意でなくともあおり運転につながり、交通事故を引き起こすリスクとなるケースもあります。運転者があおり運転をしないための注意点をいくつか紹介します。

まず、前方車両との適切な車間距離を維持することで、急な減速や停止にも対応できます。特に高速道路では、速度に応じた車間距離を確保しましょう。

また、急発進、急ブレーキ、急な車線変更は、他の運転者に驚きや不快感を与える可能性があります。滑らかな運転を心がけ、周囲の車両に配慮することが重要です。

最後に運転者自身が、他の道路利用者に対する思いやりや譲り合いの気持ちを持つことで、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。相手の立場に立った運転を心がけることが安全運転の初歩です。

あおり運転に遭った場合の対応

あおり運転に遭った場合には、まずは安全な場所に避難しましょう。高速道路では、サービスエリアやパーキングエリアなどが挙げられます。

安全な場所に避難したら、速やかに110番通報を行い、現在の状況や場所、相手車両の特徴(ナンバープレート、車種、色など)を伝えましょう。同乗者がいる場合は、運転者が安全な場所に移動する間に通報を依頼すると効果的です。その際には、不用意に車外に出ないよう気をつけましょう。

また、ドライブレコーダーを設置している場合は、あおり運転の証拠として活用できます。

MIMAMO DRIVEなら安全運転指導に役立つ

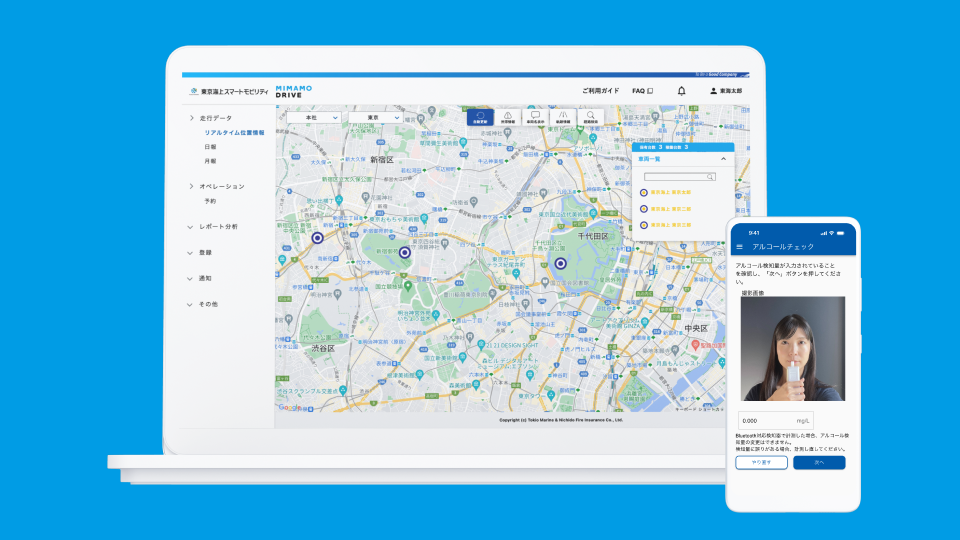

企業の車両管理や安全運転等を支援するフリートマネジメントサービス「MIMAMO DRIVE」(ミマモドライブ)では、社用車に関するお困りごとを解決します。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

事故の防止対策としてMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホからも入力が可能です。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

車両の運転時には、誰もがあおり運転の被害者及び加害者になる可能性があります。あおり運転に遭った際には、冷静に対処することが重要です。そして、日頃から周囲の車両への配慮や安全運転の意識を高めて運転するようにしましょう。

また、あおり運転対策として、ドライブレコーダーをはじめ、車両管理・リアルタイム動態管理サービスの活用も有効です。本記事をきっかけに導入を検討してみてはいかがでしょうか。