「あの企画、予算は通るかな」「最近の部下の様子が気になる」こんなことを考えながらの運転。誰にでも一度はあるのではないでしょうか。

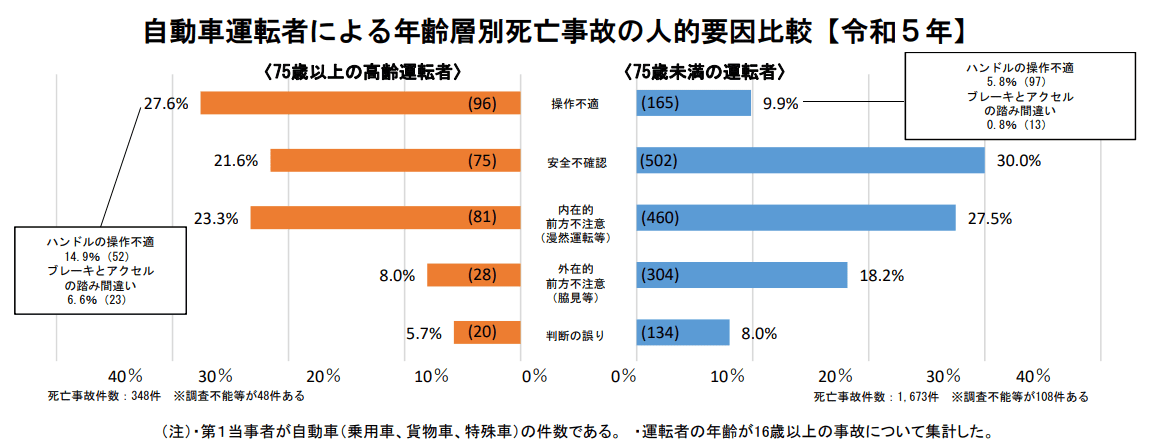

この状態こそが、漫然運転です。実は、この何気ない油断が重大事故につながる可能性があります。実際に警察庁の調査では、75歳未満の運転者による死亡事故の27.5%が漫然運転によるものと報告されています。

この記事では、漫然運転の特徴や対策、安全運転管理の方法まで、詳しく解説します。

漫然運転とは?

漫然運転とは、「目的や意識を持たずぼんやりとした状態」を意味する「漫然」という言葉そのままに、意識が散漫な状態で運転することです。一見すると前方を見ているように見えても、実際には運転に必要な注意力が欠如している危険な状態を指します。

例えば、通勤でいつも通る道を運転しながら、仕事のことを考えているような場面が該当します。普段なら気付くはずの赤信号や横断歩道の歩行者なども見落としやすくなってしまうのです。誰もが日常的に陥る可能性があるため、より一層の注意が必要な運転行為といえるでしょう。

漫然運転と居眠り運転はどう違う?

居眠り運転とは、疲労やストレスによって強い眠気に襲われ、意識が朦朧とした状態で運転することを指します。例えば、長距離運転などで疲労が蓄積すると、一瞬意識を失って目を閉じてしまったり、強い眠気で視界がぼやけたりして、正常な運転ができなくなるでしょう。

一方の漫然運転は、眠気は伴わないものの意識が散漫な状態で、仕事の悩みや家族のことなどを考えながら運転するような場面が当てはまります。両者とも注意力が低下する点では共通していますが、居眠り運転は過労による身体的な要因が大きく、漫然運転は精神的な要因が強いという違いがあるのです。

漫然運転と脇見運転はどう違う?

脇見運転とは、運転中に前方以外の対象に注意を向けてしまう行為です。「外在的前方不注意」ともいわれます。スマートフォンを操作しながら運転する「ながら運転」や、車外の景色や看板に目を奪われる状態が良い例です。

一方の漫然運転は、目は前を向いているものの意識が散漫な状態で運転することで、「内在的前方不注意」ともいわれます。つまり、脇見運転は物理的に視線が前方から逸れている状態であるのに対し、漫然運転は視線は前を向いていても意識が運転に向いていないという点で大きく異なるのです。

漫然運転と動静不注視はどう違う?

動静不注視とは、他の車や歩行者の動きを十分に確認せずに運転することを指します。例えば、バック駐車の際に、後方の様子を大まかにしか確認しなかったり、車線変更の際に隣のレーンの車の速度をよく見ずに入ってしまったりする場面が当てはまります。

動静不注視では「後ろはたぶん大丈夫だろう」と確認を怠ってしまうのに対し、漫然運転は意識が散漫なため、そもそも確認すべき状況にすら気付けないという違いがあるのです。

漫然運転と安全不確認はどう違う?

安全不確認とは、一時停止や徐行などの基本的な安全確認が不十分な状態を指します。例えば、見通しの悪い交差点で一時停止はしたものの、左右の確認が不十分なまま発進してしまうような場合です。

安全不確認は必要な安全確認行動を知っていながら怠ってしまう点で、そもそも安全確認の必要性に気付けない漫然運転とは性質が異なります。

漫然運転は交通事故につながりやすい行為

警察庁の調査によると、令和5年における死亡事故の要因として、75歳未満の運転者では、全体の27.5%が漫然運転によるものです。これは、安全不確認の30%に次いで2番目に高い数値です。

75歳以上の高齢運転者でも23.3%が漫然運転が原因とされ、年齢を問わず事故の大きな要因となっていることがわかります。

参照:警視庁「令和5年における交通事故 の発生状況について」

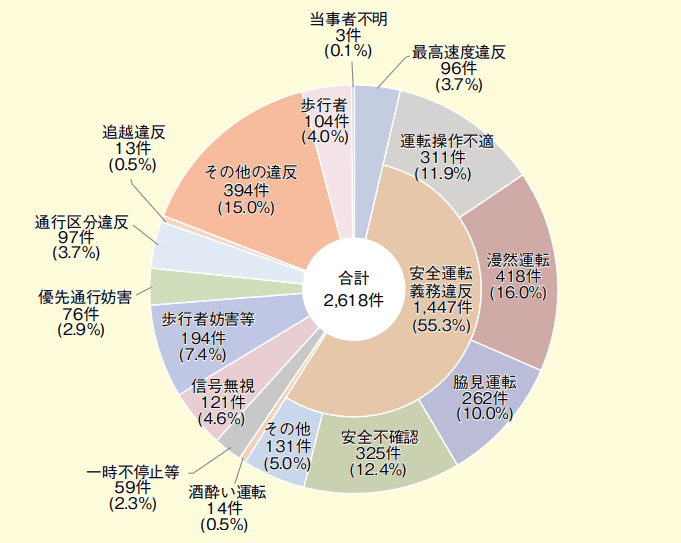

また、令和6年版交通安全白書では、交通死亡事故2,618件のうち、漫然運転は418件(約16%)を占めており、脇見運転の約10%を上回る結果となっています。

参照:内閣府「令和6年度版交通安全白書」

MIMAMO DRIVE デモ体験

漫然運転の原因

漫然運転の原因として、以下の6つが挙げられます。

- 日頃のストレスや悩み

- 睡眠不足や疲労の蓄積

- スマートフォンに気を取られる

- 同乗者との会話

- 単調な道路での長時間運転

- 運転への慣れや過信

それぞれ詳しく解説します。

日頃のストレスや悩み

仕事や人間関係の悩みは、運転中の注意力を低下させる要因となります。例えば、上司との人間関係に悩んで出社前から気が重いときや、心配ごとが頭から離れないときなどは、漫然運転になりがちです。

普段なら気づくはずの信号機の色の変化や、前方車両の急ブレーキにも反応が遅れてしまうリスクが高まります。

睡眠不足や疲労の蓄積

寝不足や疲れが溜まった状態での運転も、漫然運転につながりやすいです。残業続きで十分な睡眠が取れていないときや、休日出勤で疲労が重なっているときなどは、運転への集中力が低下するリスクが高まります。

特に単調な道路では、目は開いていても脳が休息モードに入りやすく、前方の状況変化に対する反応が鈍くなってしまいます。このような状態は、漫然運転から居眠り運転へと発展する可能性も高いので、注意しましょう。

スマートフォンに気を取られる

スマートフォンが原因で漫然運転につながるケースもあります。メールやSNSの通知音が鳴ると、つい「重要な連絡かもしれない」と気になってしまい、運転に集中できなくなることもあるでしょう。一瞬の気の緩みは、私たちが考える以上に危険です。

例えば、時速50kmで走行中、たった2秒間スマートフォンに意識を向けただけでも、車は約28mも進んでしまいます。高速走行時はその距離がさらに伸び、ブレーキをかけてから止まるまでの距離も長くなるため、事故のリスクは格段に高まります。事故を防ぐためにも、運転中はスマートフォンの電源を切るか、通知をオフにすることが大切です。

同乗者との会話

運転中の会話は、眠気防止として効果的ですが、話に夢中になりすぎると運転への意識が薄れてしまいます。誰かの話を聞くときは自然と相手の方を向きがちで、その瞬間に前方の状況を見落としかねません。

ときには営業先への移動中、助手席の上司と商談の打ち合わせをする場面もあるでしょう。運転しながら考え事をすることで、運転への集中力が奪われます。常に緊張感を持って、安全運転に努めましょう。

単調な道路での長時間運転

高速道路や直線道路などの単調な道路を運転する際も、漫然運転に気をつけなければなりません。見通しの良さから安心感が生まれ、自然とスピードが出やすくなります。

また、ハンドル操作が少なくなることで、運転への意識が低下し、前方の車両の急ブレーキや車線変更、横断歩道を渡ろうとする歩行者など、日常的に起こりうる状況への対応が遅れがちです。単調な道路だからこそ、意識的に緊張感を保つようにしましょう。

運転への慣れや過信

通勤でよく使う道や配送ルートなど、慣れ親しんだ道を運転する際は、初めての道と違ってつい気が緩んでしまいがちです。「この時間帯は人通りが少ない」「この角を曲がる車は滅多にいない」といった思い込みが、危険な運転を引き起こす原因となります。

慣れから生まれる過信は、思わぬ事故につながるリスクをはらんでいます。慣れた道だからこそ、予期せぬ出来事が起きるリスクを常に意識し、注意を払う必要があるのです。

高速度なほど要注意|速度と停止距離、視野の関係

スピードを出せば出すほど、事故のリスクは高まります。その大きな理由は以下の2つです。

- 停止距離が延びる

- 視野が狭くなる

それぞれのメカニズムを、具体的なデータと共に見ていきましょう。

停止距離が延びる

速度ごとの停止距離の目安は以下のとおりです。

| 速度 | 空走距離 | 制動距離 | 停止距離 |

|---|---|---|---|

| 20km/h | 6m | 3m | 9m |

| 40km/h | 11m | 11m | 22m |

| 60km/h | 17m | 27m | 44m |

| 80km/h | 22m | 54m | 76m |

| 100km/h | 28m | 84m | 112m |

※停止距離は空走距離と制動距離の合計です。

参照:国土交通省「追突事故防止 ~適切な車間距離の維持~」

停止距離は、危険を認識してからブレーキを踏むまでに進む距離(空走距離)と、ブレーキを踏んでから実際に止まるまでの距離(制動距離)の合計です。

時速60kmで走行中の場合、危険を認識してから自動車が停止するまでに、44mも進みます。

視野が狭くなる

人間の視野は、速度が上がるにつれて狭くなっていきます。時速40kmでの視野は約100度あるのに対し、時速80kmでは約60度まで狭まります。視野が狭くなると、周囲の状況を把握しづらくなり、歩行者や他の車両の動きを見落としやすくなります。

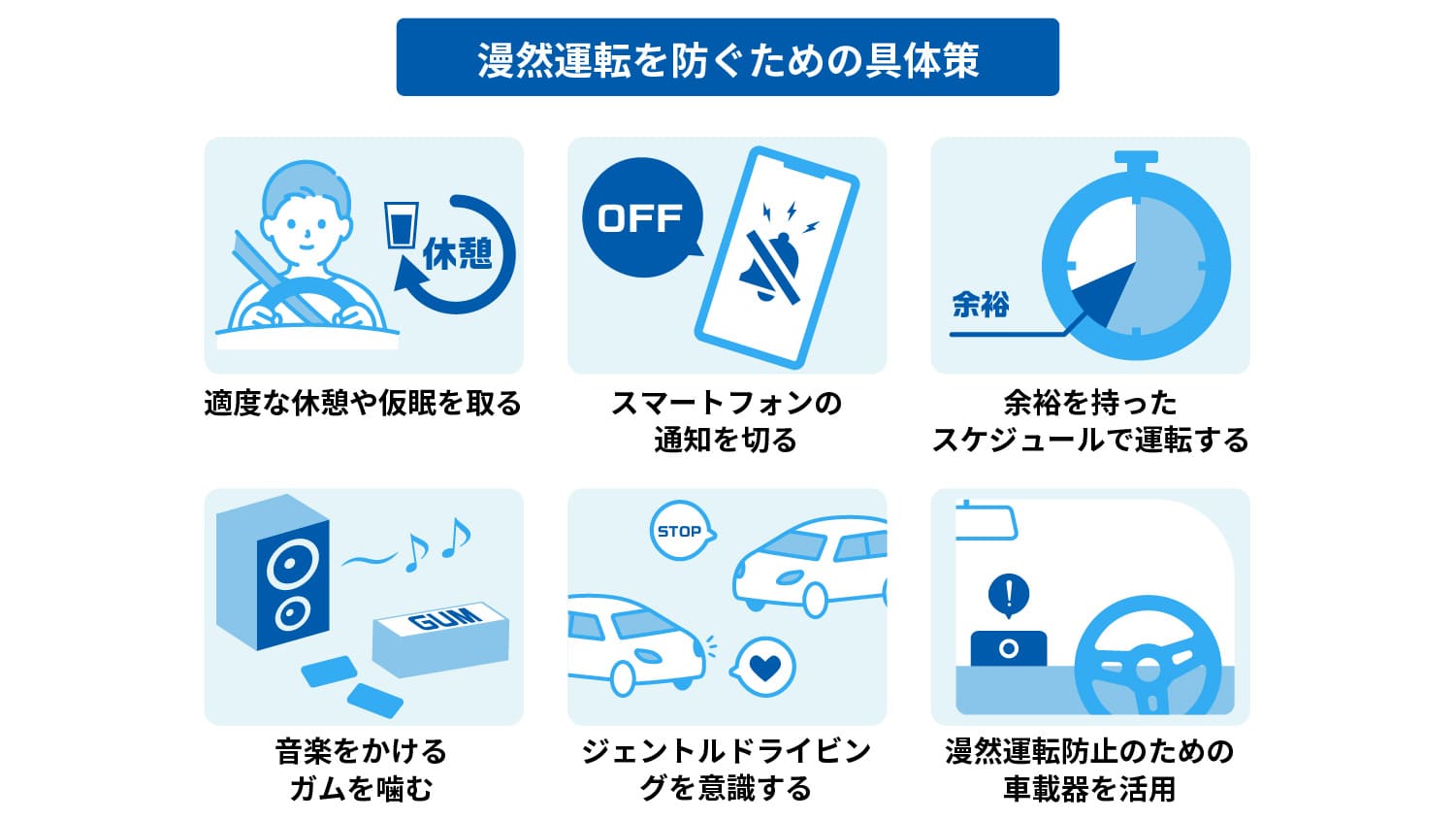

漫然運転を防ぐための具体策

漫然運転を防ぐためには、以下のような対策が効果的です。

それぞれ詳しく解説します。

適度な休憩や仮眠を取る

長時間の運転は、集中力の低下を招きやすいものです。休憩時間は10分以上のまとまった時間を確保しましょう。車から降りて軽い運動やストレッチをすれば、効果的にリフレッシュできます。どうしても眠気が強い場合は、安全な場所に車を停めて仮眠を取ると良いでしょう。

なお、業務で運転する場合は、「4時間以内の連続運転を行う際、合計30分以上の休憩を取る」という基準が厚生労働省により定められています。

参照:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条の7」

スマートフォンの通知を切る

運転中のスマートフォンからの通知は、注意が散漫する原因となります。運転前にマナーモードに設定するか、通知をオフにしておけば、着信音や通知音に気を取られるのを防ぐことが可能です。

また、スマートフォン自体を運転席から見えない場所に置くことで、画面が気になって運転に集中できないという事態も避けられます。緊急の連絡が予想される場合は、ハンズフリー機器を使用するなど、安全な対策を講じましょう。

余裕を持ったスケジュールで運転する

目的地までの所要時間に加えて、休憩時間や渋滞などの予備時間も考慮したスケジュールを立てましょう。時間に追われて運転すると、焦りから事故を引き起こしやすくなるからです。

また、メインルートに加えて迂回路も事前に確認しておけば、渋滞や工事に遭遇しても慌てることなく対応できます。時間、車間距離、心のゆとり、この3つを持って運転することが安全運転の基本です。

音楽をかける・ガムを噛む

音楽をかけたり、ガムを噛んだりするのも効果的です。音楽を聴くことで適度なリラックス効果が得られ、運転への集中力を維持しやすくなります。ただし、音量が大きすぎたり、音楽に夢中になりすぎたりしないよう注意しましょう。

また、ガムを噛むことは眠気覚ましだけでなく、脳を活性化させる効果があるとされています。特にミント系の清涼感のあるガムは、眠気防止に効果的です。

ジェントルドライビングを意識する

ジェントルドライビングとは、周囲への配慮を意識した運転のことです。例えば、高速道路や片側2車線以上の道路では、できるだけ左車線を走行するようにします。左車線は合流車両や自転車、歩行者など注意すべき対象が多いため、自然と運転への意識が高まるでしょう。

また、後続車の存在を意識し、必要に応じて進路を譲ることで、常に周囲の状況に気を配る習慣が身につきます。このような思いやりのある運転は、漫然運転の予防にもつながります。

漫然運転防止のための車載器を活用

最近では、ドライバーの状態を検知して漫然運転を防ぐ車載器が開発されています。例えば、顔の向きや目の動きをカメラで監視し、運転への集中度が低下していると判断すると警告を発する装置や、ハンドル操作の特徴から注意力の低下を検知するシステムなどがあります。

これらの機器は、運転者自身が気づかない集中力の低下を早期に発見し、事故を未然に防ぐ手助けとなるでしょう。装着可能な車両や費用などを確認し、活用を検討してみるのをおすすめします。

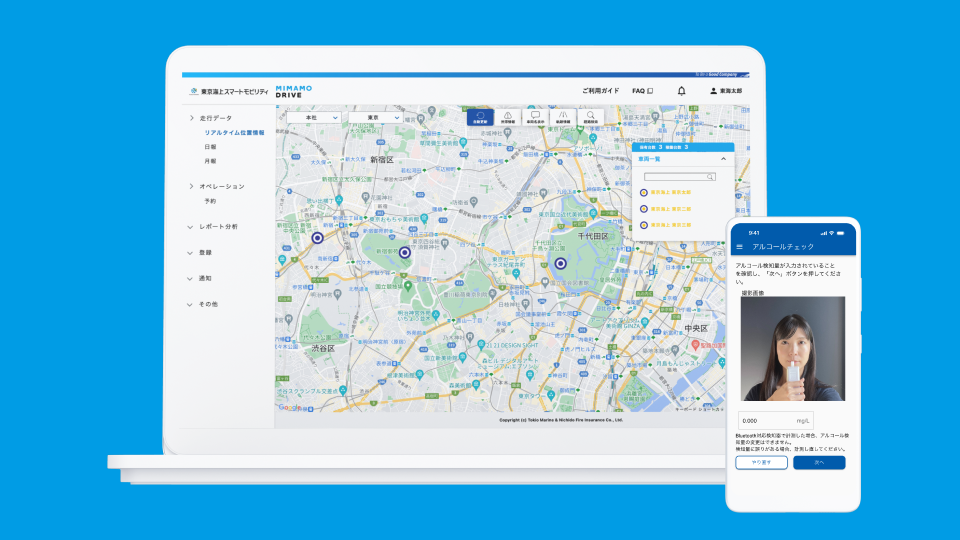

MIMAMO DRIVEなら安全運転指導に役立つ

安全運転の指導には、客観的なデータに基づく分析と評価が不可欠です。MIMAMO DRIVEは、急ブレーキや急ハンドルなどの運転データを可視化。運転評価のスコアリングやランキング機能により、効果的な安全運転指導が可能になります。特徴とメリット、導入事例をを詳しく見ていきましょう。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

MIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

漫然運転は、目は前を向いているものの、意識が散漫な状態で運転することを指します。警察庁の調査によると、75歳未満の運転者による死亡事故の27.5%が漫然運転によるもので、安全不確認に次いで2番目に多い要因となっています。

主な原因は、ストレスや疲労、スマートフォンへの注意、単調な運転による気の緩みなどです。これらを防ぐには、こまめな休憩を取る、スマートフォンの通知を切る、余裕を持った運転を心がけるなど、日頃からの意識的な対策が重要です。

さらに、MIMAMO DRIVEのような車両管理システムを導入することで、運転データに基づく効果的な安全運転指導が可能になります。