社用車の車検管理は、法令遵守や安全運行を行う上で、企業にとって欠かせない重要な業務です。しかし、車種ごとに異なる車検のタイミングや注意点について、十分に把握できていないという管理者の声も少なくありません。

本記事では、車種別の車検スケジュールや実施タイミング、管理業務における注意点を分かりやすく解説します。効率的で確実な車両管理の実現にお役立てください。

車検は何年ごと?車種や時期による違い

車検とは、一般に自動車検査登録制度に基づく継続検査のことをいいます。車検は、道路運送車両法で定められた保安基準を満たしているかを確認する検査で、車の安全性を保つために、法律(道路運送車両法)で必ず受けることが義務づけられています。

車検を受けていない、もしくは切れている状態で公道を走行していると、道路運送車両法違反となり罰則が科せられる可能性がありますので、注意が必要です。

この章では、社用車の車検期間の違いについてお話しします。

【一覧表】社用車の車検サイクル

一般的な自家用車は、新車登録後初回は3年後、その後は2年ごとに車検を受ける必要があります。このサイクルは、基本的に社用車でも同様です。

| 自家用車 軽乗用車 (3,5,7ナンバー) |

初回:3年 2回目以降:2年 |

|---|---|

| 小型貨物(4ナンバー) 中型貨物(1ナンバー) |

初回:2年 2回目以降:毎年 |

| 大型貨物車(重量8t以上) | 初回:1年 2回目以降:毎年 |

| 営業車(事業用) | 初回:2年 2回目以降:毎年 |

| バス・タクシー | 初回:1年 2回目以降:1年 |

中古車の場合

中古車は「車検あり」と「車検なし」の2種類の車両が販売されています。

「車検あり」の車両は、車検の有効期限がまだ残っており、購入後すぐに車検を受ける必要はありません。名義変更などの手続きを済ませれば、公道を走行できるというメリットがあります。

ただ、車検の有効期限が近づいている車も「車検あり」として販売されることがあるため注意しなくてはいけません。購入した中古車の車検状況を確認し、必要であれば購入後すぐに車検を受けるようにしましょう。

対して「車検なし」の車両は、車検の有効期限がすでに切れている車両であることを意味します。この場合、車検を通さない限り公道を走行することはできません。

どちらを選択するかは、車両の状態や購入後の計画に合わせて検討するようにしましょう。

車検時期の確認方法は?

2回目以降の継続車検は、自分で受けに行くことが一般的です。 ただし、車検サイクルを理解していても、次回の車検日をすぐに把握できない場合もあるかもしれません。

本章では、車検時期を確認する簡単な方法をご紹介いたします。

車検証で確認する

2023年1月より、車検証が「電子車検証」に変更されました。これにより、有効期限の確認方法が一部変更されています。2023年1月より前に車検を受けた場合、車検証の左下に記載されている「有効期限の満了する日」から次回車検の期日を確認することが可能です。

対して2023年1月以降に車検を受けた方に発行される電子車検証には、紙面に有効期限を記載する欄が設けられておらず、車検証本体から直接有効期限を確認することはできません。有効期限の確認方法次回の車検日を確認するには、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用する必要があります。

アプリはスマートフォンおよびWindows対応のパソコンで利用可能です。

詳細な操作方法やダウンロードについては、国土交通省の公式ウェブサイトをご参照ください。

車検シールで確認する

車検の有効期限を確認する際に便利なのが「車検シール」です。

このシールには車検の有効期限が記載されており、2023年7月以降に車検を受けた車両の場合、運転席側の上部に貼られています。それより前に車検を受けた車両では、フロントガラス中央上部に貼られていることが一般的です。

シールの表面(車外から見える側)には、車検の有効期限の「年」と「月」が記されています。大きな数字が「月」、小さな数字が「年」を表します。裏面(車内から見える側)には、具体的な満了日の「年月日」が記載されています。

車検は、原則的に有効期限を延長することはできません。その代わり、有効期間満了日の1か月前から受けることが可能です。時間に余裕を持って車検の予定を組むように心がけましょう。

車検切れで走行すると罰則がある

車検が切れた状態で運行すれば、自覚の有無に関係なく、道路運送車両法違反として処罰の対象となる可能性があります。

引用:道路運送車両法第五十八条(自動車の検査及び自動車検査証)

第五十八条

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

車検が切れたまま走行した場合、以下の処分・罰則が科される可能性があります。

- 違反点数:6点

- 免許停止:30日間

- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

車検切れの状態では、任意保険が適用されなくなるリスクもあります。任意保険は有効な車検が前提であるため、車検切れの車では補償を受けられません。さらに、自賠責保険が切れている場合、補償を受けられず、自己負担となります。

自賠責保険が切れているとさらに重い罰則が

また、自賠責保険が切れている状態で公道を走行した場合、以下の処分・罰則の対象となる可能性があります。

- 違反点数:6点

- 免許停止:30日間

- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

車検が切れている場合、同時に自賠責保険も切れていることがほとんどです。

無車検・無保険で検挙された際の処分・罰則は、次のようになります。

- 違反点数:6点

- 免許停止:90日間

- 1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金

※違反点数は、高い方のみが適用されるため、無車検と無保険で点数が加算されることはありません。

ただし、懲役や罰金などの刑事罰は「懲役期間の長い方の1.5倍または2つの合計の短い方」「罰金は2つの金額の合計以下」が科されます。そのため、無車検と無保険ならば最大で「1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金」となります。

車検切れや自賠責保険切れは企業の信用を損なう

社用車が車検切れや自賠責保険切れの状態で事故を起こした場合、企業の信用が失われるだけでなく、企業が被害者への補償を行わざるを得ない状況に陥る可能性があります。これにより、企業の経営に深刻な悪影響を及ぼすリスクが懸念されます。

また、車検や自賠責保険が切れている車両は、利用を停止しなくてはならないため、業務が滞るリスクもあります。特に、複数台の社用車を所有している場合は、車検のタイミングを統一することで、車検切れが発生しないようにしましょう。

車検および保険の管理は、法令遵守および企業の信用維持の観点から極めて重要です。社用車を管理する担当者は、有効期限や保険状況を定期的に確認し、確実な管理を徹底する必要があります。

運転しなければ罰則対象にはならない

車検が切れているだけでは、罰則や罰金の対象にはなりません。車検の満了日を過ぎても車検に通せるため、先述したように中古車販売店では車検切れの車両が販売されていることがあります。

ただし、車検切れの状態で公道を走行することは「無車検運行」となり、法律違反となります。つまり、罰則の対象になるかは「車検切れかどうか」ではなく、「車検切れの状態で公道を走ったかどうか」で決まります。

車検切れに気づいたら、速やかに車検を受けるようにしましょう。ただし、車検が切れた車は公道を走行できないため、車検を受ける際には以下の方法で車を運ぶようにしましょう。

仮ナンバーを取得する

車検切れの車を公道で走らせる場合、各自治体の役所や管轄の運輸支局等で「仮ナンバー」を取得する必要があります。仮ナンバーは、新車登録や車検更新等の際に車検切れの車両を対象として発行されるもので、装着することで最長5日間、公道走行が許可されます。

レッカー車を利用して移動させる

レッカー車を取り扱うお店へ車検を依頼すれば、スムーズに車を移動させることができます。しかし1つ注意しなくてはいけないポイントがあります。それは、レッカー移動だと走行時に車輪が地面に接地するため、公道を走行していると判断される場合があることです。

レッカー移動を依頼する際、事前に車検切れであることを伝えたうえで利用の可否を確認することをおすすめします。

積載車を利用して移動させる

積載車は、車両を運搬できるトラックのことを指します。ただすべての店舗が車の引き取りに積載車を利用できるかわかりません。そのためあらかじめ利用可能かを確認しておきましょう。また自ら積載車をレンタルして運搬するという方法もあります。ただ積載車の大きさによっては、準中型免許や中型免許などがないと運転できない場合もあります。積載車を借りる場合には、免許のことも含めて事前確認をしておくようにしましょう。

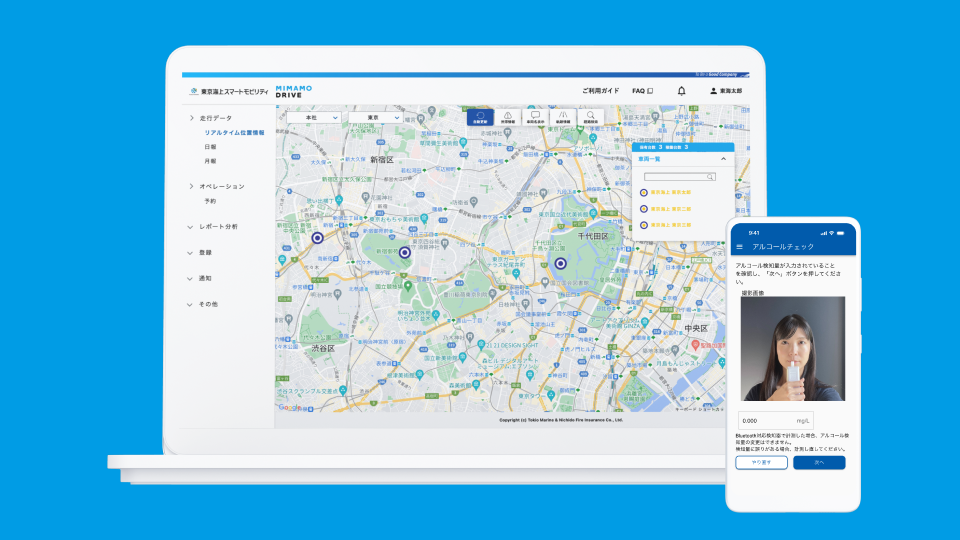

MIMAMO DRIVE デモ体験

車検を受けるタイミングはいつがよいの?

車検は「いつまでに受ける」「絶対に受けなくてはいけない」という期限や法的義務はあるものの「いつ受けるか」は自由です。

ただ、車検が切れる寸前に受けるよりも、早めに受けておいた方が安心でしょう。

しかしながら、早ければ良いと一概に言えるものでもありません。

本章では、車検を受けるおすすめのタイミングについて解説します。

満了日の1か月前がおすすすめ

車検は、有効期限の1か月前から受けることが可能です。ただし、原則として車検を受けた日から2年間が新たな有効期限となるため、早めに受検するほど車検サイクルが早まる上に、満了日の1か月以上前に受けると、新たな車検の有効期間の起算日を元の車検の有効期限の翌日とする特例の適用を受けられず、事実上車検有効期限が繰り上がってしまいます。有効期限を最大限に活用するには、車検は「満了日の1か月以内」に実施するのが最適です。

また、自動車の販売台数が増加しやすい3月や12月は、その後の車検時期が集中するため、混雑が予想されます。こうした混雑期に該当する場合は、早めに予約を行うことで、スムーズな対応が可能となります。計画的な車検の実施を心がけ、業務に支障が出ないよう備えることが重要です。

指定整備工場での車検なら45日前でも可能

業務の都合などにより、車検を満了日の1か月以上前に実施したいと考える企業もあるかもしれません。その場合、指定工場での車検を活用すれば、45日前に車検を受けても有効期限を無駄にすることはありません。

指定工場は「民間車検場」とも呼ばれ、車検用の検査ラインを備え、国の指定を受けた整備工場です。この工場では、検査に合格した証明として「保安基準適合証」が発行されます。この証明書は15日間の有効期限があり、その期間内に運輸支局へ必要書類を提出することで、車検手続きが完了します。

例えば、満了日の45日前に車検を受検した場合でも、保安基準適合証の有効期限内に手続きが完了すれば、有効期限を引き継ぐことができます。

指定工場の利用を検討することで、業務に支障をきたすことなく車検対応が可能となります。計画的な車両管理を進める上で、上手に取り入れるようにしましょう。

法改正により2か月前に車検を受けても有効期間が損なわれない

年度末は車検需要が集中するため、自動車を所有する側から「整備や車検の予約を取りづらい」。また、自動車整備士からは「残業や休日出勤が増加する」という声が上がっていました。

そのため、2025年4月施行の道路運送車両法施行規則の改正により、車検を「有効期間満了日の2か月前から満了日まで」の間に受けても、残存する有効期間が失われない仕組みに変更されることとなりました。

さらに、この改正に合わせ、自賠責保険の有効期間も調整されるよう、自動車損害賠償保障法施行規則も改正されます。

有効期間を損なわずに車検を受けられる期間が拡大したことで、企業としても車両管理の計画を立てやすくなり、業務効率の向上につながるのではないでしょうか。

車検を受けるために必要な費用

社用車の車検費用は、大きく分けて「法定費用」と「車検基本料金」の2つに分類されます。順番に見ていきましょう。

法定費用

法定費用は、法律で定められている費用で、すべての車検で必ず必要となります。

| 自動車重量税 | 車両重量に応じた税金 |

|---|---|

| 車検基本料金 | 点検や整備、代行にかかる費用 |

| 自賠責保険 | 対人賠償を目的とした強制保険 |

| 検査手数料(印紙代) | 車検の際に国に支払う手数料 |

車検の基本料金

車検基本料金は、依頼する業者や整備内容、車両の状態によって金額が変動するため、事前に見積もりを取っておくと安心です。

| 基本点検整備費用 | 車両の基本的な点検と整備に必要な費用 |

|---|---|

| 車検代行費用 | 車検手続きを代行するためにかかる費用 |

| 消耗品交換・修理費用 | 消耗品の交換や修理に必要な費用 |

このように、車検費用は固定部分と変動部分で構成されているため、両方をしっかり把握することが重要です。

車検を受ける際に把握しておきたい注意点

車検をいつもお願いしている工場などがあれば、工場から直接車検の案内が届くことが多い傾向にあります。そのため、どこで車検を受ければいいのかを改めて考えなくても問題ないでしょう。

しかし、決まった整備工場がない場合、メーカー系のディーラーにて車検を行うこととなり、担当者が直接車検のお願いをする必要があります。

車検を依頼した経験がある場合、まずは先任者や同僚にどのように車検を行っていけば良いかを確認しておくと良いでしょう。

車検の流れや必要書類を確認する

車検の連絡がきたら、以下の手順で対応していきます。

①車検の入庫日を決める

社用車のスケジュールを確認の上、入庫日を調整しなくてはいけません。代車が必要な場合は、事前に業者へ伝えておきましょう。

②車検日を早めに設定する

車検は満了日の30日以上前から実施可能です。満了日の約2か月前には日程を決めて、余裕をもって対応していきましょう

③必要書類を準備する

必要書類はまとめて保管し、いつでも提出できるようにしておきましょう。いざというときに書類が足りず、焦ることのないよう、気を付けてください。

- 自動車検査証(OCR申請書専用3号様式のダウンロードはこちら)

- 自賠責保険証明書

- 実印もしくは認印

- 自動車納税証明書(証明書の電子化に伴い、原則は提示省略)

- 重量税納付書

- メンテナンスノート(メーカーの保証書・点検整備記録簿)

- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載)

定期的にメンテナンスをしておく

安全運転を行い続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。思わぬトラブルや事故を防ぐために、以下のポイントをチェックしましょう。

1つ目はエンジンオイルのメンテナンスについてです。

エンジンオイルは、車の心臓ともいえるエンジンを保護するための潤滑油です。定期的に交換するようにしましょう。

交換時期はターボの有無などで変わるため、一概にこうであるとは言い難いものがあります。ただ目安としてはノーマルコンディションの場合、5,000km〜1万5,000kmでの交換、もしくは半年〜1年での交換が理想と言えるでしょう。

2つ目はタイヤのメンテナンスについて説明します。

タイヤもまた、車の安全性を支える重要なパーツです。以下の2つのポイントに注意してメンテナンスを行うようにしてください。

①空気圧が適正であるかを定期的に確認しましょう。

②タイヤの溝が十分残っているかをチェックしてください。

タイヤの溝が減るとブレーキ性能が低下してしまう恐れがあります。

3つ目はワイパーのゴムについてお話しします。

ワイパーのゴムは経年劣化するパーツです。ゴムにひび割れや摩耗がないかをしっかりとチェックを行い、必要に応じて交換して常に良い状態を保つようにしましょう。

定期的にメンテナンスを行うことで、結果的に車検費用を抑えられるほか、普段の事故防止にもつながります。定期的なメンテナンスもスケジュールに組み込むと良いでしょう。

メンテナンスを怠ると

定期的なメンテナンスを怠ると、車の故障や事故につながるリスクが高まります。安全な運転を続けるために、日頃からこまめに点検を行いましょう。

わからないことや不安な点がある場合は、自動車販売店に相談することをおすすめします。プロのアドバイスを受けることで、より安全に車両を運行できるようになります。

MIMAMO DRIVEなら車両管理業務を効率化できる

MIMAMO DRIVEは、社用車の車検や定期点検のスケジュール管理をスムーズに行えるだけでなく、走行状況の自動記録、車両の利用状況の把握など、さまざまな車両管理業務を効率化できるツールです。これにより、管理者の負担を大幅に軽減し、業務全体の生産性向上にも貢献します。

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

車両管理にMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

車検は法律で義務づけられており、車両管理上不可欠な業務の1つです。 この記事では、車種別の車検時期や実施時期、そして注意すべきポイントについて解説しました。

車検のタイミングは車種によって異なり、適切な管理が求められます。特に社用車の場合、車検切れは法的な罰則だけでなく、企業の信用や経営に重大な影響を与える可能性があります。車両管理者は有効期限を正確に把握し、定期的に状況を確認することが重要です。 また、日々の業務の車内車両管理に不安を感じる場合は、管理システムの導入なども柔軟に行っていく必要があるでしょう。