「ハインリッヒの法則」という言葉を耳にしたことはありますか?これは、職場での労働災害や交通事故における重要な安全管理の考え方です。この法則を理解し、日常のリスク管理に活用することで、重大事故を未然に防ぐことにつながります。

本記事では、ハインリッヒの法則の概要から、ヒヤリハット事例、さらには具体的な対策までを詳しく解説します。

ハインリッヒの法則とは

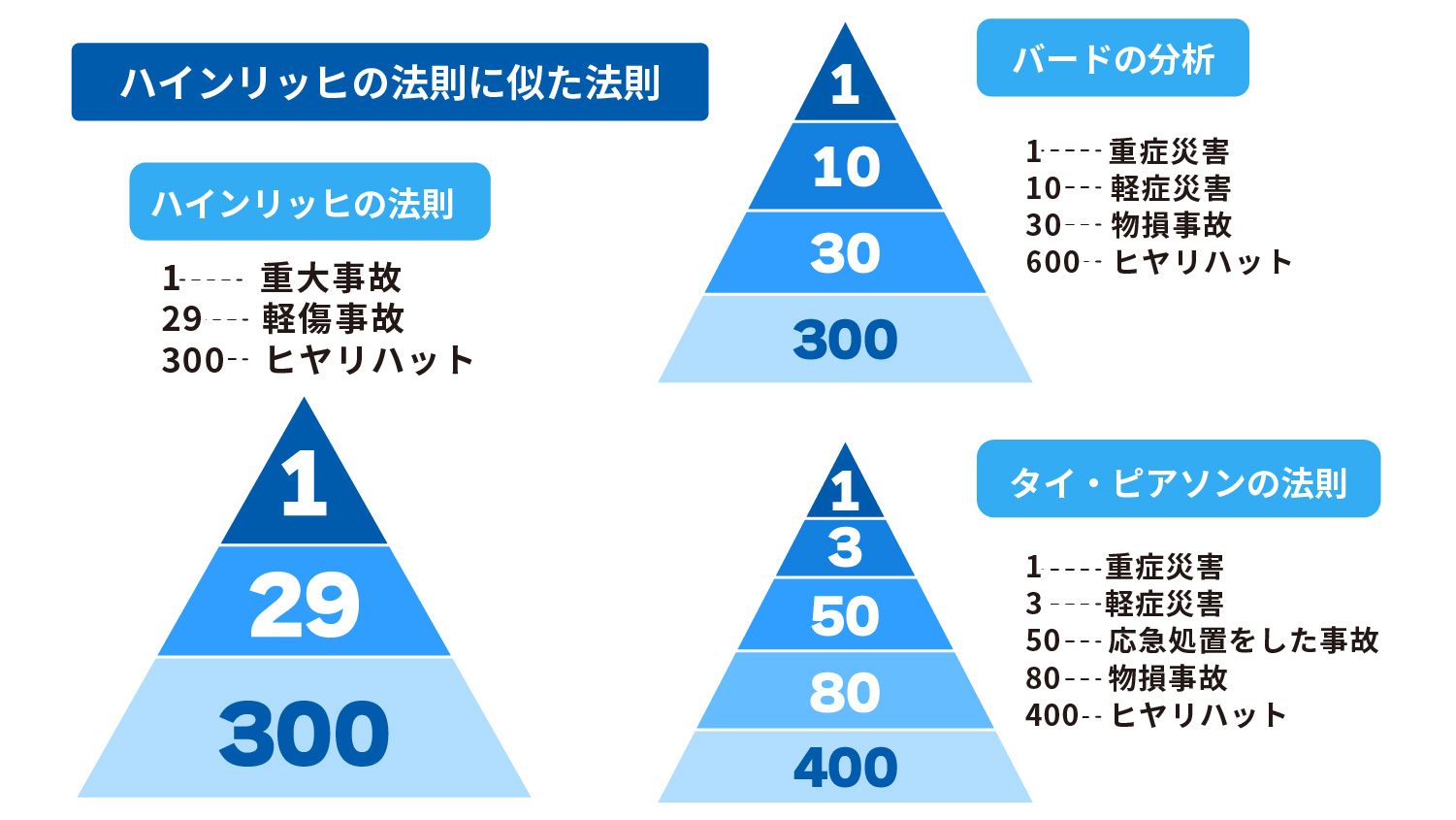

ハインリッヒの法則は、労働災害の原因分析に基づいてアメリカの損害保険会社で技術と調査に携わっていたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが提唱した法則です。厚生労働省のサイトでも紹介されているこの法則は、「1:29:300の法則」とも呼ばれ、1件の重大事故の背景には29件の軽傷事故、さらにその背後には300件のヒヤリハット(未遂事故)が存在するという経験則を示しています。

ヒヤリハットとは、労働現場において、ヒヤリとしたりハッとしたりする未遂事故のことです。ヒヤリハットには、設備の老朽や整備不良により起きる「設備などの不具合によるもの」と作業への不慣れや油断、疲労、コミュニケーション不足などで起きる「ヒューマンエラーによるもの」があります。

ハインリッヒの法則は、日常に起きるヒヤリハットの段階で適切な対策を講じることで、重大な事故を未然に防ぐことができると考えられています。

ハインリッヒの法則が誕生した経緯と重要性

ハインリッヒの法則が誕生したきっかけは、ある工場で発生した数千件の労働災害について、統計学的に調査したことでした。調査に携わっていたハーバード・ウィリアム・ハインリッヒは、事故の発生には一定のパターンがあることに気づきました。多くのヒヤリハットが重なると、やがて重大事故につながることを発見したのです。

この法則の成果は、1931年に出版された著書『Industrial Accident Prevention-A Scientific Approach』にまとめられ、それが「ハインリッヒの法則」として知られるようになりました。この本は1951年に日本安全衛生協会によって『災害防止の科学的研究』として日本語に翻訳され、世界中で災害防止の指針として広く使われるようになりました。

日常の些細なミスやヒヤリハットを軽視せず、積極的に対策を取ることで、より大きなリスクを回避できるという考え方は、現代の企業においても安全管理の基礎となっています。

MIMAMO DRIVE デモ体験

ハインリッヒの法則に似た法則

ハインリッヒの法則に類似した法則として、「バードの分析」や「タイ・ピアソンの法則」が挙げられます。

バードの分析は、ハインリッヒの法則をもとにした改良版で、175万件にのぼる事故報告をさらに詳しく分析し、物損事故にも目を向けている点が特徴です。バードの分析は1969年に発表されました。「1:10:30:600の法則」とも言われ、重症災害が起こる割合が1に対して、軽傷災害が10、物損事故が30、傷害や損害もない事故(ヒヤリハット)の割合が600になるという分析結果です。

一方、タイ・ピアソンの法則は、1974年〜1975年にイギリスの保険会社の約100万件の事故データを元に導き出された法則です。「1:3:50:80:400の法則」と呼ばれ、重症災害が1に対して、軽症災害が3、応急処置をした事故が50、物損事故が80、ヒヤリハットが400という割合です。タイ・ピアソンの法則は、一番新しい法則になりますが、ハインリッヒの法則とバードの分析と同様、一番多く発生するヒヤリハットの段階で対策を講じることで重大な事故や災害を防止する手がかりとなることを示しています。

ハインリッヒの法則に関するよくある間違い

ハインリッヒの法則は、正しく理解して実施することで重大な事故を防ぐ効果があります。しかし、誤解したまま実行してしまうケースもよく見受けられます。ここでは、ハインリッヒの法則でよくある間違いについて詳しく解説します。

正しい

- 従業員1人が300件の事故を起こした内の1件が重大事故となる

- 類似する事故であっても、必ずしも重大事故には繋がらない場合もある

誤り

- 会社全体で300件の事故の内1件が重大事故となる

- さまざまな事故300件の内1件が重大事故となる

ハインリッヒの法則についてよくある誤解の一つは、「1:29:300」の法則が、会社全体で300件の事故が発生したうちの1件が重大な事故に繋がるという意味ではない、ということです。実際には、全体の事故数から重大な事故がどれくらい起こるかを予測することはできません。重要なのは、従業員一人ひとりの行動や意識で、その行動が事故の大きさに影響を与えるという点です。

また、300件の類似する事故のうち、必ず1件が重大な事故になるというわけでもありません。同じような事故が何度起こっても、それが重大事故に繋がるかどうかは、統計データだけでは判断できないためです。事故が起こったときの状況や周りの環境、従業員の行動など、さまざまな要因が事故の重大さに影響を与えます。

ハインリッヒの法則を正しく理解し、日常の小さなミスやヒヤリハットを見逃さず、早めに改善策を取ることが、安全管理においてとても大切なポイントです。

ヒヤリハットを防ぐ!活用ポイント

ヒヤリハットは前述した通り、労働現場において重大な事故に繋がる可能性がある未遂事故のことです。ヒヤリとしたり、ハッとする小さなミスや出来事を防ぐことで重大な事故を未然に防げることが提唱されています。以下の項目を実施すると、ヒヤリハットを防ぐことが可能です。

発生時には報告書を作成する

ヒヤリハットが発生した場合、迅速に報告書を作成し、適切なホウレンソウ(報告・連絡・相談)を徹底することが重要です。これにより、組織全体で情報を共有し、再発防止策を講じることが可能になります。

ただ、同じミスでもヒヤリハットと捉えるかどうかは人によって異なります。なかには報告自体が面倒だったり個人を特定されることを懸念する方もいるでしょう。どんな小さなことでも安心してヒヤリハットを報告してもらうためには、匿名にしたり、社用携帯やいつも使用するツールから気軽に報告できる仕組みづくりが大切です。

ヒヤリハットを社内で共有する

ヒヤリハット事例は、社内で共有し、定期的な話し合いの場を設けることで、組織全体の安全意識を高めることができます。ヒヤリハットが発生した原因や対策方法について議論する機会を定期的に設けることで、他の社員も同様のリスクに気づき、同じ過ちを繰り返さないよう努めることができます。

危険予知訓練(KYT)を実施する

KYT(危険予知訓練)は、「キケン(Kiken)」「予知(Yochi)」「トレーニング(Training)」の頭文字を取った安全対策の訓練です。この訓練では、職場や作業環境に潜む危険要因を少人数グループで話し合い、イラストや実際の作業を通じて危険なポイントを指差し確認しながら、事前に解決策を考えることを目的としています。

ハインリッヒの法則に基づき、小さなヒヤリハットを見逃さず、早めに対策を取ることで、重大事故を未然に防ぐ効果があります。KYTを取り入れることで、安全管理の質が向上し、職場全体のリスクを減らすことができるのです。

法人向けの安全運転指導を受ける

企業では、社用車や営業車を運転する従業員に対して、定期的な安全運転指導を受けさせることが重要です。特に、実車指導を通じて、座学だけでは気付きにくい運転のコツや注意点を学ぶことができ、前方車両との車間距離やカーブでのスピード調整など、実際の運転状況で安全運転を身につけられます。

また、プロの指導を受けることで、自分では気づきにくい運転のくせや習慣を改善し、事故のリスクを減らすことが可能です。日常的に運転機会の多い従業員には、こうした実車指導が特に有効です。

企業におけるヒヤリハット事例

厚生労働省が発表しているヒヤリハット事例の中から特に事故報告が多い事例を紹介します。

車両に関するヒヤリハット事例

厚生労働省のデータによると、作業現場における墜落や転落事故は、最も多いヒヤリハット事例の一つです。トラックの荷台から降りようとしたとき、テールゲートリフター(昇降機)から転倒しそうになった事例です。

【ヒヤリハットの状況】

深夜、警備車両に乗って港湾の巡回をしていたところ、岸壁を乗り越えて車両ごと海に転落しそうになった。

【原因】

長時間労働等による疲労で集中力が低下し、漫然と運転していたこと。

【対策】

時間外・休日労働時間を1か月あたり45時間以内とするよう削減に努める。

このように、高所作業の際には適切な安全装備の着用や事前のリスクを把握することが必要です。

転倒に関する事例

社内外を問わず、転倒事故も多発しています。荷下ろし作業中にトラック荷台の1台が別の台車にぶつかって倒れ、横で支えていた作業員が転倒しそうになった事例です。

【ヒヤリハットの状況】

トラックの荷台からカーゴ台車の荷下ろし作業中、トラック最後尾のカーゴ台車が動き始め、テール部と地面に渡したななめゲートを滑り落ち、ななめゲート上にあった別のカーゴ台車にぶつかり2台が将棋倒しになった。カーゴ台車を横で支えていた作業員はとっさに飛び降りて転倒しそうになったが幸い怪我はなかった。

【原因】

トラック最後尾の動き出したカーゴ台車にストッパーが掛けられていなかったこと。

【対策】

荷台上の台車には必ずストッパーを掛けること。また、台車には積載後直ちにストッパーを掛けるよう教育し、積載終了後のストッパーの確認を作業指示に加えること。

事例のほかには、特に雨天時や床面が滑りやすいので細心の注意が必要です。適切な靴の着用や床面の管理を徹底しましょう。

交通事故に関する事例

交通事故に関するヒヤリハットは、運転者の不注意や急な飛び出しなど、さまざまな要因が考えられます。歩車分離式信号機のある交差点で人を引きそうになった事例です。

【ヒヤリハットの状況】

直進の歩行者交通信号が青になったので、車を発信させようと思ってアクセルを踏もうとしたが、横断歩道を人が横切ったので急いでブレーキを踏んだ。

【原因】

歩車分離式信号機は、車と人の動きを分けて表示するようになっていて、歩行者用信号機が青のときは、車両用信号機がすべて赤になることを理解していなかった。

車両用信号機を確認していなかった。

【対策】

常時走行しているルートを地図に明記して、該当する信号機の設置されている交差点を記入し、周知をはかる。

車と人の信号を確認して行動する。

定期的な安全運転訓練や、運転中の注意喚起が重要です。

車両の安全対策には「MIMAMO DRIVE」がおすすめ

車両の安全対策において、ハインリッヒの法則を活用するためには、危険要因の明確化と従業員間での情報共有、安全管理のルール徹底が重要です。安全運転の促進と業務効率化には「MIMAMO DRIVE」のシステムが役立ちます。

このシステムでは、リアルタイムで車両の位置や運転状況を管理でき、急ブレーキや急カーブなど危険運転の発生も記録されるため、従業員に安全運転を指導する材料としても活用可能です。また、データを共有することで、組織全体で安全意識を高め、事故の防止につなげられます。

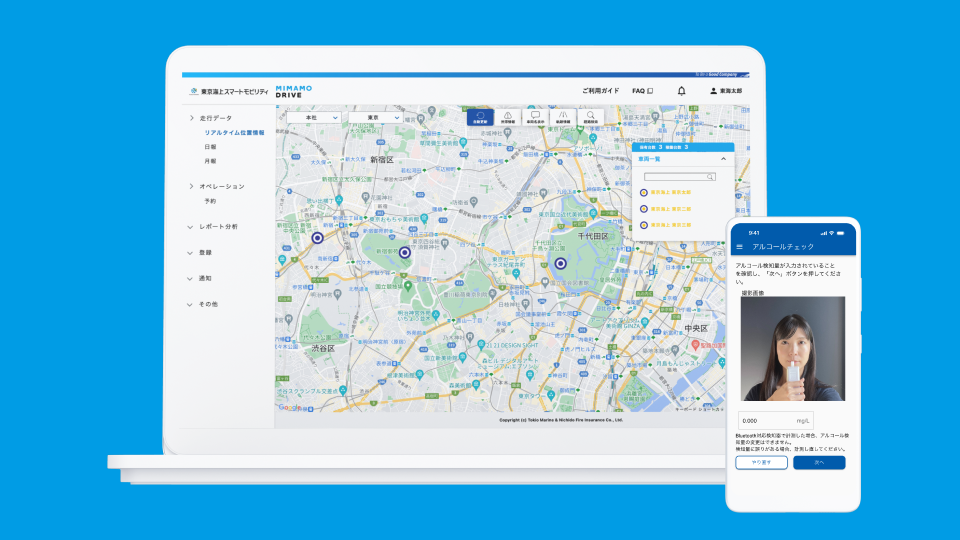

MIMAMO DRIVEとは

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」

「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」

「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。

MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

車両の安全対策にMIMAMO DRIVEを導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

- アルコールチェックの測定結果と日報を一元化

- ペーパーレス化により管理作業時間を短縮

- リアルタイムで位置情報を可視化し、管理業務を効率化

- 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上

- 全車両の車検や保険の更新漏れを防止

上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を保有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

- MIMAMO DRIVE 資料紹介

-

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

まとめ

ハインリッヒの法則を正しく理解し、日常のヒヤリハットを見逃さずに対応することは、企業にとって重要なリスク管理の一環です。ヒヤリハットの段階で適切な対策を講じることで、重大事故を未然に防ぐことが可能になります。特に車両管理においては、MIMAMO DRIVEのようなリアルタイムでの車両管理システムを導入することで、さらに安全性を高め、業務効率化を実現できます。

MIMAMO DRIVEは、単なる車両管理ツールではなく、企業全体の安全文化を育むための強力なサポートツールです。ハインリッヒの法則に基づくリスク管理と、MIMAMO DRIVEの導入による実践的な対策を組み合わせることで、企業は従業員の安全を守りつつ、業務の効率化を図ることができるでしょう。ヒヤリハットの対策に力を入れ、重大事故の防止を目指す企業にとって、MIMAMO DRIVEは安全運転の一助となるでしょう。